|

REMY DE GOURMONT & LA GRANDE ENCYCLOPEDIE (1912) |

|

|

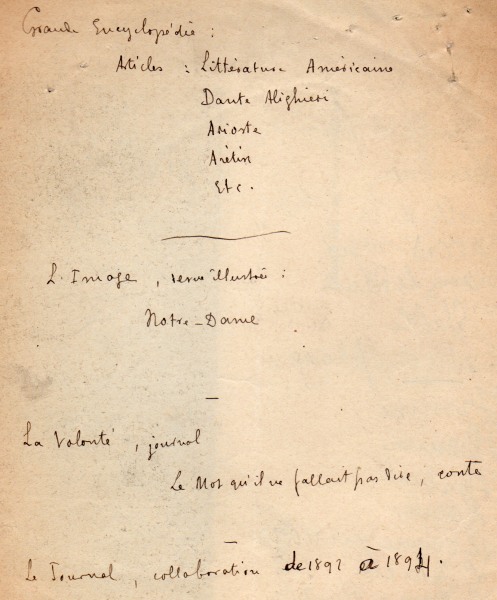

LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE Il semble tout à fait obligatoire, à propos d'une encyclopédie nouvelle, d'esquisser l'histoire de l'idée encyclopédique elle-même et de ses réalisations, la plupart fugitives. Cela remonte assez loin. Dès que les hommes distinguèrent certains ordres dans l'ensemble de leurs connaissances, ils durent commencer de rédiger des manuels spéciaux ; il y en a de fort anciens. On les écrivait en vers, pour les rendre plus faciles à retenir, méthode qui a encore ses amateurs. Un quasi-contemporain d'Homère en composa plusieurs : sur l'agriculture, les Travaux et les Jours ; sur la religion, la Théogonie ; sur la médecine, Conseils de Chiron à Achille ; sur les présages fournis par les oiseaux, Ornithomancie. Il avait même, ou peut-être un de ses disciples, écrit quelque chose sur « le mérite des femmes », poème sans doute à la fois didactique et moral. L'ensemble des travaux d'Hésiode formait une véritable petite encyclopédie ; mais rien ne permet de penser qu'il ait été guidé par un plan. Il est plus poète que professeur ; il s'amuse. On ne peut pas savoir si Démocrite avait eu l'ambition de traiter dans ses écrits de toutes les connaissances humaines. C'est possible, puisqu'il vécut centenaire et qu'il laissa au moins, selon Diogène de Laerce, soixante-douze ouvrages sur les matières les plus variées. Etait-ce le but d'Aristote ? On le dirait. Du moins jamais peut-être cerveau humain ne fut plus sainement encyclopédique. Pline, bien inférieur, est surtout un curieux : son histoire naturelle est une encyclopédie restreinte à la science. Les Anciens, malgré tout, n'ont jamais eu l'idée de compiler de véritables et complètes encyclopédies. Ils avaient le mot, non la chose. Ils appelaient encyclopédie l'ensemble des connaissances générales dont l'acquisition doit précéder les études spéciales ou simplement la vie active. Marcianus Capella, l'auteur du curieux poème les Noces de Mercure et de la Philologie, a compilé un de ces recueils : il y fait entrer la grammaire, la dialectique, la rhétorique, l'arithmétique, la géométrie, la musique, l'astronomie. Ce sont les sept arts libéraux. La première encyclopédie raisonnée est le livre des Origines d'Isidore de Séville ; la seconde, celle de Raban Maur, De Universo. Mais c'est le grand treizième siècle qui produisit l'ouvrage qui doit être considéré comme le prototype de toutes les encyclopédies modernes, le Speculum quadruplex, naturale, doctrinale, morale, historiale, de Vincent de Beauvais. Pendant plus de deux cents ans, ce fut la source de toute l'érudition vulgaire. Comme il se vieillissait, l'imprimerie le rajeunit et le répandit. Il fut même traduit en français, le Miroir historial, à la fin du quinzième siècle et réimprimé sous cette forme jusque vers la moitié du siècle suivant. La première édition française, donnée par Antoine Vérard en 1595-1596, fut tirée en huit mois ; ses cinq volumes in-folio, illustrés de gravures sur bois, sont d'une incomparable beauté typographique. Aux seizième et dix-septième siècles, plusieurs encyclopédies latines furent publiées ; elles sont de peu d'intérêt, étant incohérentes. La méthode scolastique, de Vincent de Beauvais, était morte, et la méthode moderne, œuvre de Bacon, n'était pas née ou était inconnue. C'est l'application des principes de Bacon à la classification des sciences qui donne sa valeur philosophique à l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cette publication, devenue mystérieuse et restée célèbre, avait été d'abord conçue telle qu'une traduction abrégée de la Cyclopœdia de Chambers, qui avait un grand succès en Angleterre. Il semble que le plan définitif fut tracé par l'abbé Gua de Malves, une manière de paresseux de génie, et corroboré par Diderot et par d'Alembert. Mais si le plan d'un tel ouvrage en est la condition première, sa valeur définitive n'est assurée que par le choix judicieux des collaborateurs. Il fut excellent et l'œuvre, malgré des lacunes, malgré un ton souvent trop agressif, demeure encore un monument. La refonte méthodique (et non plus alphabétique) qu'en donna Pankouke en 166 volumes in-4° illustrés de plus de six mille planches avait une réelle valeur scientifique. L'Encyclopédie méthodique était à peine achevée (1832) que commençait à paraître l'Encyclopédie des gens du monde (1833), l'Encyclopédie du XIXe siècle (1836), l'Encyclopédie moderne (1846), le Dictionnaire de la conversation (1851), toutes publications honorables, et, la dernière, d'un mérite réel. Mais la seule Encyclopédie devenue populaire depuis celle de Diderot, ce fut le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, de Pierre Larousse (1864), présentement à la refonte sous le nom de Nouveau Larousse illustré. Au moment où parurent les premiers fascicules de la Grande Encyclopédie, le Larousse était le grand réservoir où les intelligences de peu puisaient une science facile. Pour se servir utilement de ce dictionnaire qui contenait d'excellentes parties noyées dans la déclamation, l'anecdote et la fantaisie, il fallait une érudition consommée. Ce fut une œuvre presque dangereuse par la quantité de fausses notions qu'elle répandit dans le peuple par l'intermédiaire des journaux. Cependant elle donna le goût du savoir à bien des esprits qu'auraient rebutés les longues recherches personnelles ; elle éveillait la curiosité, elle préparait le succès d'un ouvrage sérieux, elle exigeait sa venue. La première qualité d'une encyclopédie, c'est l'exactitude. Pour cela il est nécessaire que les articles soient rédigés par de véritables spécialistes ou, à défaut, par des écrivains consciencieux qui ne reculent pas devant le travail ingrat des minutieuses vérifications. Trompé plusieurs fois, le lecteur se dégoûte d'un oracle incertain. L'ignorant même connaît avec précision quelques faits ; c'est par eux qu'il jugera du reste et de l'ensemble. Il vaut mieux qu'une encyclopédie pèche par omission que par erreur ; c'est moins compromettant. Cependant la richesse du vocabulaire doit être considérable. Les questions doivent être attaquées par tous les mots dont on peut se servir lorsqu'on en traite ; le mot principal n'est le meilleur que pour celui qui sait déjà. Mais toutes les petites notices convergeront vers l'explication centrale et synthétique ; de là, la multiplication des renvois. Un autre système serait peut-être meilleur que celui qui est purement alphabétique. On construirait une encyclopédie d'abord méthodique, collection de traités et de manuels qui ne laisseraient rien échapper de toutes nos connaissances positives, de toutes nos notions ; puis ces parties hétéroclites seraient reliées entre elles par une table alphabétique. Sans doute, il faudrait alors deux mouvements, au lieu d'un, pour se renseigner sur un point donné ; mais le renseignement serait plus complet n'étant plus fragmentaire, se trouvant situé entre son commencement et sa suite, au moins logiques, dans la série des faits ou la série des notions. L'objection est que le mot encyclopédie est devenu synonyme de dictionnaire universel, et qu'un dictionnaire ne peut plus être conçu que selon l'ordre alphabétique des mots. Le traité et le manuel ont aussi l'inconvénient de prêter au remplissage, au superflu ; on limitera mieux la longueur d'un article que celle d'un volume et il sera plus facile d'en expulser la bagatelle. Laissées de côté les hypothèses méthodiques, il reste qu'une encyclopédie doit, pour être utile, pour représenter un bon instrument de travail, avoir deux qualités principales : la richesse du vocabulaire, l'exactitude des renseignements. Il semble que la Grande Encyclopédie réponde assez bien à cet idéal. Elle se caractérise par une apparence sévère. Les questions y sont traitées sérieusement, sans autre but que la clarté et la précision. On en a sagement banni les anecdotes qui ne sont qu'amusantes et aussi les polémiques, qui ne le sont même pas. Conçue telle qu'une œuvre scientifique, elle garde une impartialité très suffisante. On peut regretter que la théologie catholique ait été confiée à un savant protestant, qui n'en goûte aucunement la saveur païenne ; que certaines parties de la philosophie soient contemplées d'un regard vraiment un peu archaïque (le spiritualisme n'est plus que du folk-lore) ; mais les articles ainsi entachés d'un esprit trop spécial ne sont pas moins, presque toujours, irréprochables au point de vue documentaire. Cependant, et même en ces matières, on me donnerait tort assez facilement, car voici l'article âme signé du maître de la psychologie moderne, M. Ribot, et l'article religion dû à M. Marillier, qui était un des meilleurs disciples de Spencer et de Lang. Personne ne le contestera, l'article thomisme devait être demandé à M. Picavet, l'article imitation à M. Tarde, l'article hérédité à M. Ribot. Voilà qui inspire confiance et suggère que les autres collaborateurs, s'ils sont moins illustres, n'en sont pas moins compétents ni moins intéressants, chacun selon la mesure de sa personnalité. Les sciences pures et les sciences appliquées sont une des bonnes parties de la Grande Encyclopédie, encore qu'on y soit un peu avare de planches et de figures. M. Berthelot s'est réservé, dans la chimie, ce qu'il y a d'hypothétique et de singulier ; il nous entretient de l'Alchimie, du nombre Sept, de la Génération des métaux. Il a partagé la partie positive de la chimie et de la physique entre lui-même et quelques-uns des savants les plus estimés d'aujourd'hui. Le nom de M. Laisant garantit que les sciences mathématiques sont traitées excellemment. Voici l'article chirurgie : il est signé du nom de Péan ; l'article syphilis : il est du Dr Fournier. Le transformisme est étudié par M. Le Dantec et on a le plaisir d'y trouver non seulement l'histoire de cette hypothèse, mais les vues particulières d'un de nos biologistes les plus ingénieux. Les noms de A. Bertrand et de Mortillet affirment la valeur de la partie préhistoire. L'histoire véritable (ou que nous croyons telle) est encore, malgré des chapitres négligés, une des bonnes divisions de la Grande Encyclopédie. MM. Oppert pour l'ancien Orient, Bayet pour Byzance, Giry pour le moyen âge, Léger pour les pays slaves, et ce ne sont là que des noms pris presque au hasard, étaient assurément parmi les mieux qualifiés pour le travail qu'on leur a demandé. La géographie est bien traitée, surtout en ce qui concerne la France. Chaque département est l'objet d'une monographie très complète, très claire, exacte et accompagnée d'une bonne carte. Tirées à part, ces cartes feraient assurément un bien meilleur Atlas des départements que ceux qui sont aujourd'hui en usage. Les principaux articles de la littérature française classique ont été écrits par M. Brunetière. Ce sont des morceaux de critique érudite qui ne le cèdent en rien à ses meilleures pages. Il y a décidément un grand plaisir, même si elles éveillent le démon de la contradiction, à lire des études où l'auteur a mis toute sa science, non en étendue, mais en concentration ; pour faire tenir en quelques colonnes ce qu'il sait d'avéré sur Bossuet ou sur La Fontaine, M. Brunetière a dû presser ses notions, comme lorsque l'on veut réduire à un petit paquet de poche la nourriture de plusieurs hommes. C'est merveilleux de concision et de substance nutritive. Les collaborateurs de M. Brunetière pour cette partie, et pour la littérature en général et les diverses époques ou régions littéraires, sont nécessairement d'inégale valeur. Il y a là toute une série de petites biographies dont la nouveauté n'est pas très grande ou qu'on retrouverait identique dans Michaud et même dans Ladvocat. Mais ce qui est pire (après tout, en ces matières, c'est l'exactitude qui importe), les lacunes de Michaud et de Hœfer ont trop souvent été respectées. J'ai cherché un jour, sans en trouver un seul, dix-sept noms de poètes français du XVIIe siècle dans le Dictionnaire des littératures de Vapereau ; assurément, c'était une série de noms peu illustres ; mais s'ils avaient été illustres, il y a apparence que je ne les aurais pas cherchés. Le premier qui me revient à l'esprit est Frenicle : il manque à la Grande Encyclopédie ; le second est Laudun, sieur d'Aigaliers : il manque aussi. Je ne parierais pas pour les quinze autres. L'excuse d'une telle lacune, c'est que la littérature française est absolument inconnue ; on rédige de temps en temps cinq ou six cents pages de thèse sur un Brébeuf ou sur un Pontus de Thyard, et l'on néglige de dresser l'inventaire exact de notre production littéraire. Il n'y a même pas de « Dictionnaire de la littérature française » ; et si on en faisait un, il est fort probable qu'on y chercherait en vain la vie du sieur d'Aigaliers, auteur pourtant d'une Franciade, rival grotesque de Ronsard. Je veux encore, mais maintenant au hasard des tomes, citer quelques articles qu'on lira avec curiosité : Autographe, par E. Chavaray ; Ballet, par M. Maurice Barrès ; Bazaine, par M. Camille Pelletan ; Bois de Boulogne, par M. Alphand ; Felibrige, par Mistral ; Gambetta, par M. J. Reinach ; Jacobins, par M. Aulard ; Kant, par M. Boutroux ; Police, par M. Lépine, préfet de police. Ces exemples, qu'on pourrait multiplier, donnent à la Grande Encyclopédie un caractère particulier : outre leur valeur générale de documentation, ses articles ont la valeur spéciale qu'ils tirent de la personnalité des auteurs. Ce n'est pas la science anonyme et irresponsable qui répond aux questions posées, c'est un biologiste tel que M. Raphaël Blanchard, c'est un économiste et un géographe tel que M. Levasseur. Ceci est important à considérer ; car si le maître d'une science m'induit en erreur, par hasard, sur un point particulier qui le passionne, mon erreur a une excuse et un appui qui lui donnent à peu près la valeur d'une vérité. Le vieux magister dixit n'était point si sot qu'on l'a cru. C'est une formule qui marque au public les limites dans lesquelles il doit exercer son inquiétude et sa curiosité : au-delà de l'autorité des maîtres, les sentiers sont difficiles et conseillent la prudence. En comparant, quelques pages plus haut, les mérites du système alphabétique et du système méthodique, je n'ai pris garde, et je viens de m'en apercevoir en lisant certains articles fondamentaux, que la Grande Encyclopédie combine jusqu'à un certain point les deux systèmes. Les termes généraux sont en effet le prétexte d'un véritable traité où l'on trouve l'essentiel du sujet. Toute la géologie, par exemple, est résumée par M. Ch. Vélain ; toute la pharmacie (en son histoire et ses principes), par M. G. Planchon ; la question des races humaines, par M. J. Deniker ; cependant que des développements considérables sont réservés à des mots comme jurassique, quaternaire, comme quinquina, comme negritos. L'ensemble forme donc une collection de manuels résumés auxquels seraient joints de nombreuses notes explicatives. Il est toujours possible, grâce aux renvois, si l'on est absolument ignorant d'un sujet, d'en apprendre les rudiments avant de se plonger dans les détails. Une telle ordonnance est favorable aux hommes studieux non moins qu'aux gens pressés, à ceux qui lisent, même les dictionnaires, et à ceux qui les entr'ouvrent. En somme, la Grande Encyclopédie, si elle a des défauts, a des qualités très importantes. C'est une œuvre solide, réellement scientifique, et assez complète pour répondre à toutes les curiosités. Il ne faudrait pas croire que la possession d'un tel ouvrage tienne lieu de tous les autres. Lorsque l'on étudie d'un peu près la moindre question, on s'aperçoit vite que les meilleurs dictionnaires ne sont que des façades : il faut aller au livre, à la revue spéciale, au document d'archives ou à la nature. On exigera donc sur les portes de cette façade des indications précises qui permettent au visiteur d'explorer commodément l'intérieur de l'édifice. En d'autres termes, chaque article qui le comporte doit être accompagné d'une bibliographie du sujet. La Grande Encyclopédie manque rarement à ce devoir et, le plus souvent, elle s'en acquitte avec abondance. Ces premiers renseignements sont extrêmement précieux ; ils permettent au voyageur d'arriver sûrement à la première étape : ce sont des puits dans le désert. La vogue et sans doute l'utilité du Speculum de Vincent de Beauvais dura plus de deux siècles. Mais nous marchons d'un pas un peu plus rapide, et il est clair que bien avant deux siècles la Grande Encyclopédie ne sera plus, comme le Speculum lui-même, qu'une curiosité historique. Il ne faut pas cependant s'exagérer la caducité inévitable de ces grands recueils. Les connaissances humaines comportent une part de définitif. Les méthodes de certaines sciences peuvent changer, les faits eux-mêmes resteront. Le jour qu'on découvrit l'argon, il y eut dans les traités de chimie une lacune, mais qui n'enlevait rien à l'exactitude de tout le reste. Le nouveau s'ajoute à l'ancien, l'augmente bien plus souvent qu'il ne le détruit. C'est ce fonds permanent qui donne à tout livre sérieux et sincère une valeur éternelle. Le Dictionnaire historique, de Pierre Bayle, n'est pas d'un moindre intérêt aujourd'hui qu'il y a deux cents ans. Mais tant de personnes ne s'intéressent qu'au nouveau, qu'au fugitif ! Les encyclopédies allemandes, qui sont plutôt, il est vrai, des dictionnaires de renseignements que des encyclopédies véritables, procèdent tous les ans à une refonte de toutes les parties modernes et variables. Cela leur est permis par l'étendue de leur public ; on doute qu'une pratique aussi onéreuse soit possible en France, où l'on est curieux, bien plus que studieux. Cette tournure d'esprit n'est aucunement méprisable et je ne souhaiterais pas de voir la spontanéité de notre caractère comprimée par la manie de l'érudition facile. L'instruction sans but, sans résultat tangible est fort peu recommandable. Apprendre pour apprendre est peut-être aussi grossier que manger pour manger. Mais moins on mange et plus il faut choisir des nourritures saines et fortifiantes ; moins on étudie, et moins on lit, et plus il faut savoir tirer parti de ses lectures. Une encyclopédie exacte est alors d'un grand secours. Pour qu'elle soit entièrement exacte, il faut que sa date soit assez récente : à défaut de la refonte, des suppléments sont nécessaires. Il ne manque plus que cela à la Grande Encyclopédie. Telle qu'elle est, en son premier état, elle rendra de grands services ; son utilité est certaine. REMY DE GOURMONT. (Mercure de France, T. XLV, n°157, janvier 1903, pp. 138-147) Ce que ne dit pas Remy de Gourmont dans son article, c'est que, lui-même, participa à l'aventure au long cours de La Grande Encyclopédie, dès ses premiers fascicules. Présenté, jusqu'au septième tome compris, comme « attaché à la Bibliothèque nationale », il était en charge des notices consacrées aux littératures et écrivains italiens et américains. Les premiers articles de lui, parus dans Le Contemporain, la Revue de l'enseignement secondaire des jeunes filles, la Revue du monde latin, entre 1882 et 1885, confirment qu'il s'agissait là de ces premières amours ou curiosités littéraires. Et son évolution symboliste ne l'empêchera pas de conserver son intérêt pour ces littératures étrangères, et particulièrement pour les lettres italiennes dont il sera longtemps le chroniqueur au Mercure de France. Cette spécialisation n'interdit pas pour autant à Remy de Gourmont de signer d'autres entrées, dès lors, moins attendues, sur « Ampère », « Anagramme », etc., dès le deuxième tome. A partir du huitième, il est présenté comme « publiciste », et ce jusqu'au tome XXII, disparaissant de la liste des collaborateurs des suivants. J'ai consulté, rapidement peut-être, le vingt-deuxième volume. Je n'y ai pas relevé les initiales « R.G. » ou la signature « R. de Gourmont », et les articles consacrés aux écrivains italiens, comme à « Mallarmé », sont signés A.-M. B., signature, par ailleurs, étrangement non spécialisée puisqu'on la retrouve au bas de notices géographiques, mythologiques, ou dédiées à des personnalités étrangères, anglaises, russes, italiennes, etc. Et dans la liste des collaborateurs, ces initiales semblent ne renvoyer à personne, sinon peut-être à Marie-Anne de Bovet, publiciste, auteure de récits de voyage (Irlande, Grèce) et d'ouvrages sur l'Algérie – mais alors, sa signature eût dû être M.-A. B. Doit-on faire l'hypothèse que ces trois lettres désignèrent plusieurs collaborateurs, et qu'il faut y reconnaître, sous les entrées relatives à la littérature italienne, un masque encyclopédique de Gourmont ? Je la fais volontiers, bien qu'un examen plus minutieux de ce tome XXII et des précédents permettra une conclusion meilleure. J'y reviendrai, donc. Quant à « Mallarmé », la notice laconique et commune ne semble pas être de lui. J'ignore, n'ayant parcouru encore que les trois premiers tomes où ils figurent bel et bien, à partir de quand, exactement, Remy de Gourmont ne signa plus de son nom ou de ses initiales, ses articles – et pour quelle raison. On peut néanmoins situer sa collaboration entre 1885, année de parution des premiers fascicules, et 1896 ou 1897. En effet, en octobre 1898, Drexelius – alias Remy de Gourmont – rendait compte, dans ses « Notices bibliographiques » du Mercure de France, des premières livraisons du XXIVe tome, faisant remonter la publication du tome XXIII, au plus tard, à l'année précédente, et celle du tome XXII – dernier volume où apparaissent des collaborations de l'auteur – au premier semestre de 1897 ou au second de 1896. La Grande Encyclopédie occupa donc Remy de Gourmont pendant près de douze années, de ses débuts à la fin de sa période strictement symboliste. Et, bien qu'il n'y collabora plus à partir du XXIIIe tome, il resta attentif à cette publication dont il rendait régulièrement compte au Mercure (octobre 1898, janvier et mai 1899, janvier et juin 1900, septembre 1901) jusqu'à l'article cité plus haut, de janvier 1903. Esprit encyclopédique, Remy de Gourmont le fut mieux que tout autre écrivain de son temps. Ses promenades en témoignent. On trouvera, en suivant, le recensement de l'ensemble des contributions de Remy de Gourmont, tome par tome. Voici celles du premier. Je n'ai pas retranscrit les « bibliographies » qui suivent chacun des articles. Certaines notices sont sèches ; d'autres, plus développées, laissent déjà percevoir l'écrivain. On goûtera plus particulièrement celle consacrée à la comtesse Louise d'Albany, « cette femme qui avait eu pour mari un roi et pour amant un grand poète ». Mikaël Lugan. TOME PREMIER GOURMONT (Rémy de), attaché à la Bibliothèque nationale. A — ALCALA-DE-HÉNARÈS ACCIAIUOLI ou ACCIAIOLI. Célèbre famille florentine originaire de Brescia, dit-on. Ses membres les plus connus sont : — Nicolas Acciaiuoli, né à Florence le 12 sept. 1310, mort le 8 nov. 1365. Il s'était rendu à Naples pour commercer, quand il attira l'attention de Catherine de Valois, impératrice nominale de Constantinople. Chargé par elle de l'éducation de Louis de Tarente, il joua un grand rôle dans son mariage avec Jeanne Ire de Naples. Nommé grand sénéchal par la reine (1348), il acquit de vastes domaines en Apulie et en Grèce. Il soutint Jeanne contre le roi de Hongrie et resta jusqu'à sa mort son ministre principal. — Rénier Acciauoli, neveu du grand sénéchal, fut appelé par lui à Naples ; la protection de l'impératrice latine de Constantinople lui permit de prendre pied en Grèce. Il acquit successivement Vostitza en Achaïe, Corinthe, le duché d'Athènes et finit par se trouver maître de presque toute la Grèce. Ses descendants s'y maintinrent jusqu'à la conquête musulmane. Le dernier fut tué en 1463 sur l'ordre de Mahomet II. — La branche florentine se prolongea plus loin, jusqu'à notre siècle, puisque son dernier représentant est mort en 1834. On peut citer : — Donato Acciaiuoli, né à Florence en 1428, mort à Milan en 1478, helléniste distingué, traducteur de Plutarque, commentateur d'Aristote, auteur d'une vie de Charlemagne. Ses occupations littéraires ne l'empêchaient pas de remplir des fonctions publiques importantes ; il devint gonfalonier de la république de Florence. — Zanobio Acciaiuoli, né à Florence en 1461, mort à Rome le 27 juil. 1519. Dominicain, dévoué aux Médicis, il fut nommé par Léon X bibliothécaire du Vatican (1518). Il a traduit un certain nombre d'écrits importants pour l'histoire de l'Eglise. — Philippe Acciaiuoli, né à Rome en 1637, mort dans cette ville le 3 fév. 1700. De caractère aventureux, il fut l'un des plus hardis voyageurs de son temps et visita successivement plusieurs fois l'Italie, puis l'Allemagne, la Hongrie, la Bohème, la Hollande, l'Angleterre, la France ; poussa jusqu'en Afrique, en Asie et en Amérique. Revenu à Rome, il fut reçu à l'Académie des arcades sous le nom d'Irenio Amasiano et se livra à son goût pour le théâtre. Il écrivit plusieurs drames dont il faisait lui-même la musique, qu'il mettait en scène lui-même, dont il imaginait les décors et les trucs. C'était de ces pièces qu'on appelait, en France, au XVIIe siècle, des « tragédies à machines ». On connaît de lui : Il Girello, dramma burlesco per Musica ; Modène 1675, et Venise, 1682 ; — la Damira placata ; Venise, 1680 ; — l'Ulisse in Feacia ; Venise, 1681 ; — Chi è causa del suo mal, pianga se stesso, imprimé avec cette mention : Poesia d'Ovidio, e musica d'Orfeo. R.G. (p.279) ACHILLINI (Jean-Philothée), poète bolonais, né en 1466, mort en 1538, frère puîné du précédent. On a de lui : Il Viridario, nel quale nomina i letterati bolognesi e di altre città ; Bologne, 1513, in-4, poème en neuf chants, en octaves ; — Il Fedele, libri V, in terza rima ; cantilene cento ; Bologne, 1523, in-8 ; — Stanze in dialogo degli effecti di Amoree question, bellissime, etc. ; Venise, 1520, in-8. — Il a laissé en prose des Annotazioni della lingua volgare ; Bologne, 1536, in-8, critique de la langue toscane et éloge du dialecte bolonais ; c'était une manière de répondre au reproche qu'on lui avait fait d'employer des locutions bolonaises. On lui doit encore un ouvrage assez curieux d'érudition : Epistola al magnificentissimo Missere Antonio-Rodolfo Germanico, ove si narra tutte le sorti di preciose petre, la varietà delle arme antiche e moderne, — musici instrumenti, colossi, le sibile, le nove muse..., antichi e moderni habiti, etc. (sans lieu ni date, mais probablement Bologne, vers 1500, in-4). Il a publié un recueil de poésies écrites par divers en l'honneur de Serafino Aquilano : Colletance greche, latine e volgari, etc. ; Bologne, 1504, in-8. R.G. (p.386) ACHILLINI (Claude), érudit et poète italien, petit neveu d'Alexandre, né à Bologne en 1574 et mort en 1640. A la fois philosophe, médecin, théologien, jurisconsulte, il se décida pour cette dernière profession et enseigna le droit à Parme, à Ferrare, finalement dans sa ville natale. C'est la poésie qui l'a cependant rendu célèbre, du moins de son temps ; car si, comme disciple de Marini, il a montré quelque talent, son mauvais goût ne devait pas tarder à rendre impossible la lecture de ses œuvres. Il est resté de lui un vers du sonnet sur la prise de Suse, adressé à Louis XIII : Sudate, o fochi, a preparar metalli ; mais il ne va pas sans la parodie qu'en fit Crudeli : Sudate, o forni, a preparar pagnotte. Ce sonnet, ou un autre, ou, selon Guiguené, une cantate sur la naissance du Dauphin, lui valut de Richelieu le présent d'une chaîne d'or de la valeur d'un millier d'écus. Les bons vers rapportent généralement moins aux bons poètes. Ses Poésies, imprimées à Bologne, en 1632, in-4, furent rééditées, à Venise, avec des additions en prose, sous le titre de : Rime e Prose ; 1651 et 1662, in-12. On lui doit encore un recueil de lettres : Decas epistolarum ad Jacobum Gaufridum, etc. ; Parme, 1635, in-4. R.G. (p.386) ADAMI (Antoine-Philippe), littérateur italien, né à Florence, vers 1720, mort en 1761. De famille patricienne, il embrassa l'état militaire, et ce ne fut que dans les loisirs de son métier qu'il put cultiver les lettres. Il a cependant beaucoup écrit sur les sujets les plus divers. On peut citer parmi ses ouvrages, prose ou vers : I Cantici biblici ed altri salmi della sacra Scrittura , con i treni di Geremia, espositi in versi toscani da un academico Apatista ; Florence, 1748, in-4 ; traduction fidèle mais peu soignée ; Dimostrazione dell'esistenza di Dio, etc. ; Livourne, 1753 ; Odi panegiriche a Cesare ; Florence, 1755, in-fol. ; Poesie, con una dissertazione sopra la poesia drammatica e la mimica del teatro ; Florence, 1755, in-8 ; il s'attache, dans un passage de ce recueil, à démontrer l'infériorité de la musique française sur l'italienne. Il a traduit en versi sciolti l'Essai sur l'homme, de Pope ; Arezzo, 1756, in-8, et Venise, 1761, in-8. On lui doit encore la première édition de la Chronique jusque-là inédite de Paolino Pieri (1080-1305) : Cronica delle cose d'Italia, etc. ; Rome, 1755, in-4. Cette publication devait être le tome premier d'une Collection des historiens de Florence, dont il ne reste que le prospectus avec ce titre : Prospetto di una nuova compilazione della Gloria Fiorentina da suoi principi sino all'estinzione della casa de'Medici, esposto in tre dissertazioni ; Pise, 1758, in-4. R.G. (p.530) ADDA (marquis, Jérôme d'), archéologue et bibliophile italien, né à Milan le 19 oct. 1815, mort dans la même ville le 18 sep. 1881. Adonné dès sa jeunesse aux études artistiques, ce ne fut que sur le tard qu'il se décida à faire part au public de quelques-unes de ses découvertes. Il donna en 1863 : Note bibliografiche del fu D. Gaetano Melzi, edite per cura di un bibliofilo Milanese ; Milan, 1863, in-8. En 1864, il envoya à la Gazette des beaux-arts un Essai bibliographique, écrit en français, sur les anciens modèles de lingerie, de dentelles, et de tapisserie gravés et publiés en France, en Allemagne et en Flandre. Il découvrait deux ans plus tard la Lettera in lingua spagnuola diretta da Cristoforo Colombo a Luis de Santangel, riprodotta a fac simile ed illustrata per cura di Gerolamo d'Adda dall'unico esemplare a stampa sinora conosciuto, che si conserva nella Biblioteca Ambrosiana. Il donna encore, à ce sujet, une étude sur les Ritratti di Cristoforo Colombo, dans la Perseveranza de 1878. Ses recherches s'étaient également portées depuis longtemps sur un autre grand Italien, Léonard de Vinci, et il avait publié en 1868, dans la Gazette des beaux-arts : Léonard de Vinci, la Gravure milanaise et Passavant. Il donna dans la suite : Leonardo da Vinci e la Cosmografia ; Milan, 1870, et Leonardo da Vinci e la sua libreria ; Milan, 1873. On lui doit encore : Ricerche sulle arti e sull'industria romana ; Milan, 1870, nombre d'études sur des points curieux d'archéologie insérés dans la Gazette des beaux-arts et dans l'Archivio storico lombardo et un ouvrage important de bibliophilie dont la première partie seule a été publiée : Indagini artistiche e bibliografiche sulla Libreria Visconteo-Sforzesca del Castello di Pavia, compilate ed illustrate con documenti inediti per cura di un Bibliofilo ; Milan, 1875. En 1879 il y ajouta un appendice. R.G. (p.541) ADEMOLLO (Alexandre), publiciste italien, né à Florence le 22 novembre 1826. Il débuta dans le journalisme en 1845, collabora à plusieurs journaux littéraires, notamment au Giornale per tutti, à la Revue franco-italienne, à l'Arte, au Scaramuccia, à l'Europe artiste, de Paris. Comme critique dramatique, il soutint dans l'Arte une campagne contre les traductions italiennes de pièces françaises ; mais la pauvreté relative du théâtre national en Italie, depuis un siècle, lui a donné tort jusqu'ici. Ces travaux historiques, pour être de second ordre, ne manquent pas d'intérêt. Il comprend un peu l'histoire à la manière des frères de Goncourt et s'attache volontiers à l'anecdote pittoresque. On peut citer parmi ses études : Il carnevale di Roma nel secolo XVII e XVIII (1876) ; Uno scrittore di aneddoti romani nel secolo XVII (1877) ; Lucrezia Borgia e la verità (1877) ; Francesco de Noailles, ambasciatore francese a Roma negli anni 1634-1636 (1875) ; La guerra d'Oriente alla metà del secolo XVII (1878) ; Il conte Gorani ed i suoi recenti biografici ; etc. Rome, 1883, in-16 ; L'assedio di Orbetello dell'anno 1646 ; Grosseto, 1883, in-8 ; I primi fasti della musica italiana a Parigi (1645-1662) ; Milan, 1884, in-16. Les premiers de ces travaux ont été insérés, pour la plupart, dans la Rivista Europea. Il Carnavale di Roma a paru en volume, avec d'importantes additions ; Rome, 1883, in-8. R.G. (p.556) ADRIANI (Marcel-Virgile), professeur d'éloquence et magistrat florentin, né en 1464, mort le 27 nov. 1521, après avoir été chancelier de la république de Florence. Son érudition était très sûre, au dire de ses contemporains, notamment de Varchi, dans les langues anciennes grecque et latine. C'est encore Varchi qui l'appelle l'homme le plus éloquent de son temps. Ce qui lui valut tant de témoignages d'admiration fut sa traduction de Dioscoride : Libri VI de materia medica, interprete Marcello Vergilio, secretario Florentino, cum ejusdem annotationibus ; Florence, 1518, 1523 et 1528, in-fol. On ne l'appela plus que le Dioscoride florentin. Il annonce dans une note de son Dioscoride un traité De mensuris, ponderibus et coloribus, qui n'a point paru. On a encore de lui : Oratio de militiæ laudibus publice habita cum Laurentio Medici priori militaris imperii insignia traderentur ; Bâle, 1518, in-4. R.G. (p.624) ADRIANI (Jean-Baptiste), célèbre historien et orateur florentin né en 1513, mort en 1579. Après avoir concouru, en 1530, à la défense de Florence contre les armées du pape et de Charles-Quint, sa patrie retombée aux mains des Médicis, il reprit ses études et fut bientôt nommé professeur d'éloquence, d'abord à Pise, puis, en 1549, dans sa ville natale, fonctions qu'il remplit avec éclat jusqu'à sa mort. Son œuvre la plus importante est une histoire de son temps qui va de 1536 à 1574 et fait suite à celle de Guichardin : Storia di suoi tempi, di Gio-Batista Adriani, divisa in libre XII ; Florence, 1583, in-fol., et Florence et Venise, 1587, 3 vol. in-4. La première de ces éditions est la meilleure. Il avait publié, à Florence, en 1567, une Lettre sur la peinture dans l'antiquité, très curieuse et très estimée, que Vasari a recueillie au tome II de ses Vies des peintres. [non signé] (p.624)* ADRIANI (Marcel), fils de Jean-Baptiste, né en 1553, mort en 1604, devint, tout jeune encore, professeur de belles-lettres à l'université de Florence. Il donna de l'Histoire de son père une édition, Florence, 1583, in-fol., qui passe pour la meilleure. Outre Due lexioni sopra l'educazione della Gioventù fiorentina, insérées dans le tome IV des Prose Fiorentine, et réimprimées en 1828, in-8, il n'a laissé que des traductions : Demetrio Falero, Della Locuzione, volgarizzamento di Marcello Adriani il giovine ; Florence, 1738, in-8. Cette édition, de beaucoup postérieure à la mort de l'auteur, et cependant la première, est due à l'abbé F. Gori ; Plutarco, Opuscoli morali volgarizzati da Marcello Adriani il giovine ; Florence, 1820-1823, 6 vol. in-8, et Milan, 1825-27, 4 vol. in-8. Cette dernière édition d'un ouvrage longtemps célèbre en manuscrit est plus fidèle et plus complète que la précédente. R.G. (p.624) AGNELLI (Laurent), littérateur italien, né à Santagata (Pouille) le 6 janvier 1830. Après avoir professé les lettres italiennes au lycée de Lucera, il est devenu directeur du gymnase de Sciacca, et, en 1872, de celui de Cefalù. C'est un écrivain généralement très pur et qui sait allier, dit un critique italien, une érudition étendue à un sentiment très vif des beautés de la nature méridionale. On lui doit : Filosofia delle letterature ; Naples, 1864, ouvrage écrit selon les principes giobertistes ; — I monti della Calabria, Catanzaro, 1867, petit volume de pittoresque poésie descriptive ; — Escursione nella Sila ; Catanzaro, 1868 ; — Cronaca di Santagata di Puglia ; Sciacca, 1869 ; — Dialoghi per gli agricoltori ; Foggia, 1871 ; — La Daunia antica e la Capitanata moderna ; Foggia. Il a encore réuni en un volume les coutumes légales de Catanzaro (1869). R.G. (p.856) ALAMANNI (Louis) célèbre poète italien, né à Florence le 28 oct. 1495, mort à Amboise le 18 avr. 1556. Une conspiration s'étant formée à la mort du pape Léon X, en 1521, pour délivrer la ville de Florence de l'oppression du cardinal Jules de Médicis qui la gouvernait en son nom, Alamanni y entra et s'offrit même pour frapper le cardinal. Le complot fut découvert et il dut fuir, d'abord à Venise, plus tard, quand Jules de Médicis fut devenu Clément VII, à la cour de François Ier qui le reçut avec honneur et avec générosité. En 1527, Charles-Quint étant entré à Rome, Alamanni profita de l'impuissance du pape pour revenir à Florence. Son séjour à la cour de France le rendait cependant suspect aux Florentins ; il crut prudent de s'exiler à nouveau et il repassa les Alpes pour ne plus faire en Italie que deux courtes apparitions, en 1544 envoyé par François 1er, en ambassade auprès de Charles-Quint après la paix de Crespi, et en 1551 lorsque Henri II le chargea d'aller négocier avec la République de Gênes un traité d'alliance qui n'aboutit pas. Alamanni vécut et écrivit sous la protection de la France. C'est à François Ier que sont dédiées ses Opere Toscane (Lyon, Seb. Gryphe, 1532-33), ainsi que le poème qui a fait sa réputation, la Coltivazione (Paris, Robert Estienne, 1546). Parmi ses autres œuvres on distingue une tragédie, Antigone, une comédie, Flora, un Recueil d'épigrammes, et deux poèmes épiques, Girone il Cortese et l'Avarchide dont le sujet est le siège de Bourges. La Coltivazione est un des poèmes italiens les plus estimés pour la pureté de la langue, et assurément ce que l'agriculture a inspiré de plus heureux depuis les Géorgiques de Virgile. Il a été souvent réimprimé, et notamment dans la Biblioteca poetica italica, de Buttura ; Paris, 1832. Très classique de style et d'inspiration, Alamanni suivit religieusement les formes littéraires des anciens. Tout à fait en dehors de l'école florentine, il s'affranchit, dans sa Flora, de la licence à la mode dont s'accomodait si bien Machiavel. Il poussa l'imitation de l'antiquité jusqu'à imaginer le vers non rimé, le verso sciolto, qui devait avoir une si glorieuse fortune dans la poésie italienne. S'il n'a réussi que médiocrement dans la poésie épique, c'est surtout pour avoir voulu, comme Trissin, imiter de trop près, et même copier Homère. Avec ses défauts et ses erreurs, grâce à la Coltivazione, Alamanni est un des meilleurs poètes du second rang. – Luigi Alamanni (son nom est parfois orthographié Alemanni) ne doit pas être confondu avec un autre poète, antérieur d'un demi-siècle, Antonio Alamanni ou Alemanni, imitateur du genre burlesque de Burchiello et dont on trouve les œuvres dispersées dans divers recueils poétiques du XVIe siècle. R. de GOURMONT (p.1117) ALBANY (Louise, princesse de Stolberg, comtesse d') fille du prince Gustave-Adolphe de Stolberg-Geden, qui mourut à la bataille de Leuttren, née à Mons, le 27 sept. 1753, morte le 29 janv. 1824. Elle fut élevée dans l'abbaye de Saint-Vaudru dont elle devint chanoinesse à l'âge de dix-sept ans. Dès cette époque elle attirait les hommages par la grâce de sa physionomie et le piquant de son esprit, et c'est à elle que pensa le duc d'Aiguillon lorsqu'il résolut de marier Charles-Edouard Stuart. Il semblait utile à la France de ne point laisser s'éteindre une race royale dont un descendant pourrait tôt ou tard fomenter en Angleterre des difficultés politiques. C'était une couronne tombée, mais c'était une couronne, elle accepta. L'affaire fut menée secrètement et le mariage célébré au château de Macerata, près d'Ancône, le 17 avr. 1772. Ils se fixèrent à Rome et Charles-Edouard essaya de faire reconnaître sa royauté par le Saint-Siège qui avait reconnu celle de son père ; mais les temps étaient changés et il dut continuer de vivre sous le nom de comte d'Albany qu'il prenait dans ses voyages, et sous lequel sa femme est demeurée célèbre. Le nom, ce fut à peu près tout ce qu'elle eut de commun avec un mari ivrogne, abâtardi et abruti par les basses passions, vieux avant l'âge, ne retrouvant de force que pour maltraiter sa femme, et devenu misanthrope, non par dignité, pas même par orgueil, par vulgaire vanité blessée. Elle devait commencer à trouver qu'une couronne est quelquefois lourde, même sans royaume, lorsque son mari quitta brusquement Rome pour Florence, fuyant une cérémonie officielle où il n'aurait pu avoir le rang qu'il se croyait dû. A la même époque, ignorant comme un gentilhomme piémontais et honteux de son ignorance, Alfieri venait s'instruire dans la capitale du pur langage toscan. Il la vit, et l'aima : « Je trouvai enfin mes chaînes d'or », raconte-t-il lui-même. Une passion était née en lui qui devait fixer sa vie vagabonde. En 1780 la comtesse d'Albany, exaspérée de l'inconduite et de la grossièreté de Charles-Edouard, réussit à s'enfuir et se réfugia à Rome, auprès du cardinal d'York. L'année suivante, Alfieri vint l'y rejoindre : ils ne devaient plus se séparer. Leur liaison, d'abord secrète, fut rendue publique à la mort de Charles-Edouard, en 1788, et acceptée sans objection par la société d'alors, qui, en vraie fille du XVIIIe siècle, avait les idées les plus larges sur la morale qu'elle confondait un peu avec les préjugés. La postérité doit avoir la même indulgence et se souvenir que c'est à sa maîtresse qu'Alfieri dut le complet épanouissement de son génie. Dans cet amour qui fut très vif jusqu'au dernier moment, il trouva le calme nécessaire aux grandes œuvres, et, autant que le comportait son caractère, le bonheur : « Je me livrai sans cesse à ma passion pour elle, dit-il dans ses mémoires, et certes je n'ai pas eu à m'en repentir, car après douze ans, au moment où j'écris ces pauvretés, à un âge où l'on n'a guère plus d'illusions, je sens que je l'aime toujours, et que je l'aimerai chaque jour encore davantage. » Et il lui adresse ces paroles, dans la dédicace de sa tragédie de Mirra : « Vous êtes la source où je puise mon génie, et ma vie n'a commencé que le jour où elle a été enchaînée à la vôtre. » La femme qui a inspiré une telle affection à Alfieri devait avoir des qualités bien supérieures. Sans doute, mais il y a une contre-partie. Quelques mois seulement après la mort du poète, en 1803, le peintre français Fabre, le remplaçait dans ce palais du Lung'Arno, qui portait aussi son nom, dans la Casa Alfieri. Pendant qu'elle faisait exécuter par Canova un mausolée qui devait être un chef-d'œuvre, elle commençait une existence toute différente et d'où les souvenirs du passé se trouvèrent bientôt bannis. Il est même à peu près certain que cette infidélité posthume n'était que la continuation d'un amour qu'Alfieri ignora, mais qui aurait pu désespérer ses derniers instants. Ce fut alors qu'elle ouvrit ce fameux salon, moitié politique et moitié littéraire, qui faisait à Florence le pendant de celui de Coppet. Entre elle et Mme de Staël, Sismondi était le trait d'union. Il venait la voir avec Bonstetten, ce Suisse si français d'esprit, qui la tenait au courant des idées, réchauffait cette antipathie pour le gouvernement impérial qu'elle tenait d'Alfieri. Napoléon finit même par prendre ombrage d'un salon qui pouvait diminuer son influence en Italie ; il la manda à Paris et la pria d'y demeurer jusqu'à nouvel ordre. Elle y passa l'année 1810, et, autorisée à retourner à Florence, elle rouvrit son salon au moment où, par un indigne abus de pouvoir, l'empereur faisait mettre au pilon l'édition entière du livre de l'Allemagne. Elle mourut sans qu'aucun événement notable ait marqué ses dernières années. Et ce salon fut fermé, où l'on avait vu réunis tour à tour, la duchesse de Devonshire, la duchesse d'Hamilton, le cardinal Consalvi, la comtesse de Jersey, la marquise de Prié, le poète anglais Samuel Rogers, John Cam Hobhouse, l'ami dévoué de Byron, Thomas Moore, lord John Russel, Leopold Cicognara, Lamartine, Chateaubriand. Il n'a manqué à cette femme belle et spirituelle, pour jouer un véritable rôle dans la politique et dans les lettres, qu'un peu de cette activité qui fit de Mme de Staël une puissance et la servit plus peut-être que son génie même. Des deux parties de sa vie, l'une appartient à l'amour et à la poésie, la seconde au monde : elles font en quelque sorte de Mme d'Albany deux femmes, si différentes qu'on les retrouve à peine l'une dans l'autre. Le peintre Fabre avait du talent et de l'esprit. Détail singulier, c'était l'un des trois seuls Français qu'Alfieri ait jamais pu aimer ; les deux autres étaient Montaigne et André Chénier. Devenu exécuteur testamentaire de la comtesse, Fabre se retira à Montpellier, son pays natal, où il mourut en 1837, dans les pratiques d'une religion janséniste. Quoi qu'on ait pu dire, Mme d'Albany ne fut mariée ni à Alfieri ni à Fabre. Ce dernier lui-même l'a affirmé avec une énergie difficile à suspecter. Il garda pieusement les papiers qui lui avaient été transmis et les déposa à la bibliothèque de Montpellier où Saint-René Taillandier a pu les consulter pour établir sous son vrai jour la figure si curieuse de cette femme qui avait eu pour mari un roi et pour amant un grand poète. R. de GOURMONT (pp.1139-1140) ALBERDI (Juan-Bautista), littérateur et homme d'Etat argentin, né à Tucuman le 31 août 1810, mort à Paris en 1884. Ayant pris parti contre Rosas, le fameux dictateur, il s'expatria et alla exercer la profession d'avocat à Valparaiso du Chili. A la chute de Rosas, en 1852, il publia l'ouvrage qui a fondé sa réputation : Bases para la organizacion politica de la Confederacion Argentina ; Valparaiso, 1852, 2 vol. in-8 ; puis successivement : Elementos de derecho público provincial para la República Argentina ; Valparaiso, 1853, in-8 ; — Sistema económico y rentístico de la Confederacion Argentina ; Valparaiso, 1854, in-8 ; — De la integridad Nacional de la República Argentina bajo todos sus sistemas de gobierno ; Valparaiso, 1853, in-8. Ces divers ouvrages, et d'autres moins importants, eurent un tel retentissement que le gouvernement argentin en ordonna la réimpression à 3,000 ex. par décret du 14 mai 1855. C'est à cette époque que le général Urquiza l'envoya représenter en France, en Espagne et en Angleterre la République Argentine composée alors des provinces intérieures, pendant que la province de Buenos-Ayres avait un gouvernement et des représentants particuliers. Comme diplomate il avait de grandes qualités, mais comme économiste, des vues parfois étroites et des préférences provinciales. Le traité qu'il avait préparé avec l'Espagne en 1859 en est la preuve. Son successeur en Europe, M. Balcarce, réussit, heureusement pour son pays, à l'annuler et à le remplacer par des dispositions diamétralement contraires. Rentré en 1862 dans la vie privée, lorsque Buenos-Ayres devint la capitale de la République et que commença à dominer la politique qu'il avait combattue toute sa vie, Alberdi ne retourna que momentanément dans son pays. Il se fixa en France, d'abord aux environs de Caen, puis à Paris. L'année même de sa mort, sur la proposition de M. Balcarce, le ministre argentin à Paris, les chambres argentines lui avaient voté par acclamation une pension annuelle de 20,000 francs. Dans sa jeunesse il s'était beaucoup occupé de littérature, avait fondé des journaux éphémères, comme La Moda, El Corsario, El Talisman, la première Revista del Plata. On lui doit dans le genre purement littéraire El Tobias, récit de voyage fantastique, Valparaiso, 1851 ; — El Eden, poème en prose dans le goût byronien, mis en vers par Gutierrez ; — Veinte dias in Génova, récit humoristique d'un voyage à la patrie de Christophe Colomb. Son dernier ouvrage a été La República Argentina consolidada en 1880 con la ciudad de Buenos Aires por capital ; Buenos-Ayres, 1881, in-18. R. de GOURMONT (p.1145) ALBERGATI CAPACELLI (François, marquis), poète dramatique italien, né à Bologne le 29 avr. 1728, mort à Zola le 16 mars 1804. Riche et indépendant, il établit dans son palais et dans sa magnifique villa de Zola, près de Bologne, un théâtre particulier où il fit jouer les meilleures pièces italiennes et des traductions de celles de Voltaire, dont il était un des plus fervents admirateurs. Bientôt ce furent ses œuvres qu'interprétèrent les comédiens souvent improvisés du théâtre d'Albergati. Goûtées de ses amis, ces premières pièces, comédies très gaies et très fines, firent leur chemin dans le public. De son vivant il était presque célèbre, mis au même rang que Goldoni. Après une assez longue période d'oubli complet, Albergati a retrouvé l'estime de la critique. Cantù l'a remis à sa place et on a commencé de l'étudier comme un petit classique. Il contribua à acclimater en Italie, par ses traductions du français, la forme dramatique qu'Alfieri devait porter à sa perfection, et par ses comédies soigneusement écrites à diminuer la vogue de la comédie improvisée. Il échangea à ce sujet avec Voltaire une lettre qui a été imprimée dans la Correspondance inédite de Grimm et de Diderot, t.XVI, Paris, 1829. Albergati procède évidemment de Goldoni ; il lui est inférieur pour le comique, mais peut-être qu'il a une vue plus large, une observation moins superficielle, quoique assez systématique. Si Goldoni est le poète comique de la classe moyenne, le marquis Albergati est celui de l'aristocratie ; et ceci explique le discrédit dans lequel il est tombé. Goldoni dont il était l'ami tenait son talent en grande estime et l'encouragea à poursuivre sa voie, lorsqu'il eut publié sa première comédie, L'amor finto e l'amor vero. Ses deux meilleures pièces sont Le Convulsioni et Il Ciarlator Maldicente. Albergati eut une vie assez agitée, où les femmes jouèrent le rôle de mauvais génies. Marié assez jeune, séparé de sa femme, puis veuf, il épousa une comédienne de Venise qu'il poignarda, mais ce n'est peut-être qu'une légende, dans un accès de jalousie. Malgré ces deux expériences, à l'âge de soixante-dix ans il épousa la danseuse Zampieri qui le rendit fort malheureux. Après avoir été enthousiaste de la France et de sa littérature, il était devenu, à la mode d'Alfieri, misanthrope et misogallo. Ses œuvres ont été recueillies en 6 vol. in-8, Bologne, 1784. R. de GOURMONT (p.1146) ALBERI (Eugène), historien italien né à Padoue le 1er oct. 1809, mort à Vichy en juin 1878. A l'université de Bologne où il suivait les cours de droit il sentit déjà naître son goût pour les recherches historiques, et dès l'âge de vingt-trois ans il donnait un essai remarquable : Quadro strategico delle guerre d'Italia del principe Eugenio in Savoia ; Florence 1830 et Turin 1831, in-8. Quelques temps après la suppression de l'Antologia, et avec les conseils de Vieusseux, il fonda une revue, la Ricréazione (1834-1836), puis s'étant marié il s'établit à Florence. En 1838 il donna une Vita di Caterina de'Medici, travail plein de documents nouveaux, et l'année suivante il commençait la grande publication à laquelle son nom restera attaché : Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il XVI secolo, raccolte ed annotate da E. Alberi ; Florence, 1839-1863, 15 vol. in-8. En 1840, il fait paraître son ouvrage le plus connu, l'Assedio di Firenze, illustrato con inediti documenti ; Florence, 1840, in-8, fonde un journal, Il Mondo contemporaneo, et prend la direction de la Biblioteca dell'Italiano et de l'Annuario storico. Alberi avait salué l'avènement de Pie IX, croyant à son libéralisme, par la brochure Del Papato e dell'Italia, discorso ; Florence, 1848, in-16 ; il resta d'ailleurs toujours fidèle au catholicisme et affirma plus tard ses idées modérées et conservatrices dans l'ouvrage philosophique qu'il publia en 1872, Il Problema dell'umano destino. Ce fut sa dernière œuvre. Il travaillait encore à un Atlante storico comparato d'Italia quand la mort le surprit. On a donné de lui, en français, l'Italie d'aujourd'hui, traduction de sa brochure sur le pape (Paris, 1861, in-8) et la Vie de Catherine de Médicis, Essai historique, traduit de l'italien par Mlle S. (Sala) (Paris, 1844, in-12). R. de GOURMONT (p.1146) ALBERTI (Luigi), auteur dramatique italien, né à Florence en 1822. Il débuta très jeune au théâtre, sans aucun succès, et ce fut une aventure étrangère à l'art dramatique qui mit son nom en lumière. Par suite d'un changement de spectacle fait sans que le public en fût prévenu, croyant siffler une pièce d'Alberti, les Siennois sifflèrent Malvina de Scribe. Cette amusante méprise fit que l'on parla de lui et que ses comédies commencèrent à être écoutées. Quatre d'entre elles ont été réunies en volume : Pietro e la Gente nuova ; Sposa di fresca data non vuol essere trascurata ; Virtu d'amore ; La donna per bene. La ragazza di cervello sottile (1871) est une pièce très amusante. En 1884, il a fait représenter avec succès à Milan la Contessa di Santafiora. Alberti a encore publié des poésies satiriques, comme Polemica nuovissisa, une ode Alla Regina d'Italia (1878), un recueil de prose et de vers (1880) dirigé contre les naturalistes italiens. Il appartient à l'école de Goldoni qu'il a beaucoup étudié, si bien qu'il est devenu vénitien, par le style, comme son maître. Il écrit agréablement, d'ailleurs, mieux qu'il ne charpente ses pièces un peu légères. R.G. (p.1165) ALBERTIS (Louis-Marie d'), voyageur italien, né à Voltri, le 21 nov. 1841. Après avoir pris part en 1860, à la campagne de Garibaldi, en Sicile, il commença la longue série de ses voyages et visita presque toute l'Europe. En 1871, sur le conseil d'un de ses anciens professeurs du collège de Savone, P. Armand David, qui revenait de Chine, il se joignit à l'expédition que préparait alors le docteur O. Beccadi à la Nouvelle-Guinée. Ils partirent ensemble vers la fin de 1871, mais d'Albertis fut obligé, pour raison de santé, de quitter son compagnon un an plus tard et de rentrer en Italie. De ce voyage il ne rapportait que quelques notes publiées sous ce titre : Un mois chez les sauvages du mont Arfak (1872). Dès 1873, il préparait une nouvelle expédition et, à la fin 1874, il repartait pour l'Australie. De là il gagna la partie S.-E. de la Nouvelle-Guinée, et, ayant établi son quartier général à l'île de Youlé, il explora une longue bande de côtes encore peu connues. Les observations relatives à ce second voyage ont paru dans les Annali del Museo Civico di Genova (1875). En 1876, aidé par une subvention du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, il pénétra dans l'intérieur du pays en suivant le fleuve Fly, dont on ne connaissait encore que l'embouchure. Cette dernière expédition dura près de deux ans, et ce ne fut qu'au prix des plus atroces souffrances que l'explorateur réussit à s'enfoncer dans une contrée où, avant lui, aucun Européen n'avait encore osé se risquer si loin de la côte. M. d'Albertis a donné le récit de ce voyage en un volume agréablement écrit et des plus intéressants : Alla Nuova Guinea. Ciò che ho veduto et ciò che ho fatto ; Turin, 1880, in-8. Une édition anglaise avait paru en meme temps à Londres, 2 vol. in-8, et c'est sur elle qu'a été faite la traduction française : La Nouvelle-Guinée. Ce que j'y ai fait et ce que j'y ai vu ; Paris, 1883, in-16. On lui doit encore quelques travaux plus scientifiques : un Mémoire sur la Nouvelle-Guinée, lu à la Société de géographie de Londres ; un autre Mémoire sur le même sujet, lu au Colonial Institute ; des Notes sur les oiseaux de la Nouvelle-Guinée, dans les Proceedings of the Linnean Zoological Society ; diverses autres Notes éparses dans les Annali del Museo Civico di Genova et le Bulletin de la Société de géographie italienne, enfin la Carte du fleuve Fly. R.G. (p.1168) ALBICINI (Comte César), écrivain et jurisconsulte italien, professeur de droit constitutionnel à l'université et à l'école libre des sciences politiques de Bologne, né à Forli en 1825. En 1859, après avoir joué un certain rôle politique dans les Romagnes à la suite de Massimo d'Azeglio, il fut nommé député à l'Assemblée constituante de cette province, puis choisi comme membre de la commission chargée de l'unification des codes sarde et pontifical, enfin ministre des finances. Envoyé au Parlement national en 1860, il y siégea jusqu'en 1865. Il avait été nommé professeur en 1861. Il a publié quelques brochures et nombre d'études historiques et politiques dans l'Archivio juridico, l'Archivio storico, la Rivista Europea et la Rivista Bolognese qu'il dirigea pendant quelques années avec Fr. Fiorentino et P. Siciliani. On peut citer : I principii della Società moderna (1863) ; — Del fondamento della politica (1866) ; — La Nazionalità (1871) ; — Francesco Guicciardini (1871) ; — L'arte nuova in Italia (1873). — Il a encore écrit une dissertation importante au point de vue de la littérature populaire : I miti e le leggende sull'origine della città di Forli, insérée dans les Atti e Memorie della Deputazione di storia Patria Romagnola. R.G. (p.1173) ALBIZZI (Barthélémy Degli), moine mineur plus connu sous le nom de Bartholomœus Albirius Pisanus, né à Rivano en Toscane, mort à Pise en 1401, qui doit sa célébrité à son Traité des conformités de saint François avec J.-C. (Liber conformitatum sancti Francisci cum Christo), singulier ouvrage où François d'Assise est présenté comme un nouveau Christ, non moins parfait que le premier. La 1re édition latine est de Venise, in-fol., sans date. La seconde en italien prit le titre de I Fioretti di San Francisco, assimilati alla vita ed alla passione di Nostro Signore. Sous cette forme le livre devint vite populaire : et il est demeuré l'une des plus étonnantes productions de l'esprit mystique. Comme il frisait l'hérésie avec cette divinisation de saint François, les franciscains en modifièrent peu à peu les tendances. Souvent réimprimé, et chaque fois remanié, il a été traduit en français ; Liège, 1658. C'est de l'œuvre originale qu'Erasme a tiré le fameux Alcoran des cordeliers, publié successivement en allemand et en latin, et mis en français par Conrad Badius, Genève, 1556. Le titre complet en indique l'esprit : Alcoran des cordeliers, c.-à-d., la mer des blasphèmes et mensonges de cette idole stigmatisée qu'on appelle saint François, etc. R.G. (p.1183) ALBORGHETTI (Frédéric), patriote et littérateur italien, né à Mapello le 24 avr. 1825. Il était sur le point de terminer ses études médicales à l'université de Pavie lorsque éclata la révolution de 1848. A la tête de deux cents volontaires de Mapello et des environs, il se rendit à Bergame et se joignit à ceux qui combattaient contre la garnison autrichienne. Les étrangers chassés de la province, il fut nommé secrétaire du comité de la guerre. Après la bataille de Custoza, il s'engagea parmi les volontaires de Garibaldi qui le fit sergent, puis officier lors du combat de Morazzone. Au mois de septembre, Mazzini l'envoya organiser les volontaires dispersés dans les montagnes de Brembana. Il en réunit environ deux cents, avec lesquels il s'établit sur les hauteurs de Palazzago. Pendant deux mois il y résista aux Autrichiens ; mais débordé par le nombre, il se jeta dans le Tessin. Ne tardant pas à repasser en Italie, il alla à Turin, où Charles-Albert le nomma capitaine de bersagliers, et c'est en cette qualité qu'il fit la campagne de Novarre. En 1852, il reprit ses études interrompues et devint professeur d'histoire à Vercelles, puis à Lugano ; mais en mars 1859 il répondit à l'appel de Garibaldi, entra avec lui en Lombardie et prit part au combat de Rezzate. Depuis 1862, M. Alborghetti exerce, à Bergame, la profession de médecin. Il a publié diverses brochures, entre autres une Biographie de Donizetti. R.G. (p.1186) |