|

1er janvier [1910]. Les Années M. DELARUE. — Ah ! mon cher ami, voici bientôt venir une année nouvelle. M. DESMAISONS. — Pas si nouvelle ! M. DEL. — Qu'en savez-vous ? M. DESM. — Je m'en doute. M. DEL. — Vous êtes bien présomptueux. M. DESM. — Voilà vingt ans que j'entends annoncer pour demain des merveilles ou des horreurs et rien, que je sache, n'est jamais advenu. M. DEL. — Patience ! M. DESM. — Je n'en ai plus beaucoup, ni d'illusions. Cela ne veut pas dire que je sois impatient de l'avenir ni dégoûté du présent. J'accepte la minute telle qu'elle est ; elle est bonne, puisqu'elle est. Seulement je trouve que les minutes se ressemblent un peu trop. M. DEL. — Oui, on sent un peu trop qu'elles sont sœurs, mais il y en a de plus ou de moins jolies. N'en est-il pas que vous regrettiez : c'est une distraction cela. M. DESM. — Non, parce que je suis trop raisonnable. Je sais qu'elles ne vont pas seule à seule, mais toujours en se tenant la main dans une chaîne infinie. Si j'en désirais une, il me faudrait accepter aussi toutes ses compagnes. Mais je crois que nous faisons de la littérature, c'est-à-dire quelque chose de très bête. Tenons-nous-en à la réalité. M. DEL. — Pourquoi ne pas songer un peu au possible ? M. DESM. — Parce qu'il y a le réveil. Le quotidien me suffit, mais je le trouve bref. M. DEL. — C'est pourquoi, peut-être, il faut l'allonger par le rêve. M. DESM. — Ah ! que vous êtes resté romantique ! Cet allongement est chimérique, puisqu'il y a le matin et qu'il y a le soir. M. DEL. — Mais si l'on rêve au-delà de la vie ? M. DESM. — Rêver au-delà de la vie ! M. DEL. — Des gens s'y adonnent. M. DESM. — Croyez-vous ? M. DEL. — Mais, cela est certain, vous le savez comme moi. M. DESM. — Vous n'y êtes pas. Mon cher, les gens qui rêvent au-delà de la vie ne rêvent pas la vie que nous connaissons ; ils ne rêvent pas un au-delà tel qu'un prolongement du réel. Quoi qu'ils fassent, il y a une erreur et rien ne peut empêcher la vie présente de finir. M. DEL. — Et s'il s'en recommençait une autre plus belle, perfectionnée ? M. DESM. — Elle ne m'intéresserait pas, puisque je ne puis en avoir aucune idée et ceux-là même qui en rêvent sont dans cet état d'esprit. Elle les intéresse si peu qu'ils se cramponnent à celle-ci d'une façon honteuse. Leur chair, qui est la seule vérité, sait bien que la mort clôt toute activité. De là ce tremblement, qui contredit les conclusions de l'esprit. Mais, est-ce que nous sommes sérieux en ce moment ? M. DEL. — Presque pas. Il y a un moment nous faisions de la littérature ; maintenant c'est de la philosophie. Mais, à bien considérer les choses, rien n'est sérieux. L'homme, surgi à l'état d'enfant, le demeure toute sa vie. M. DESM. — Il y a pourtant des degrés dans cette puérilité. M. DEL. — Pas d'un certain point de vue. M. DESM. — Vous admettez bien qu'il faut vivre ? M. DEL. — Ce n'est pas nous qui choisissons. C'est un fait, et voilà tout. Allez-vous mêler la volonté à nos autres divagations ? M. DESM. — Cela ne serait jamais qu'un mot de plus. Ah ! que l'homme a inventé de choses ! M. DEL. — De choses, vous voulez rire. De mots ! De mots ! De mots ! M. DESM. — Oui, de mots. Mais c'est aux mots qu'il tient le plus, et cela se conçoit. Les mots contiennent tout, ils sont grands comme le monde, plus encore, ils sont sans limites. Tandis que les choses sont si petites qu'à peine on les touche, si fugitives qu'à peine on les a senties. Il faut un grand effort pour préférer la chose au mot. Quand on est arrivé à faire ce choix naturellement, sans lutte, on a atteint le sommet. On pourrait se reposer si le repos n'était pas, lui aussi, un mot. M. DEL. — Oui, préférer vingt francs au billet de loterie qui nous promet un million ! En sommes-nous capables ? M. DESM. — Non, non ! n'en soyons pas capables. Les mots et leurs promesses sont aussi une sorte de réalité de l'esprit, à laquelle nous devons participer. Si nous n'avions pas tous les vices comment pourrions-nous parler de la vertu ? M. DEL. — Et si nous n'avions pas toutes les vertus... M. DESM. — Sans doute. Mais avec quoi pouvons-nous acquérir ces qualités contradictoires sans qu'il y ait contradiction ? Avec les mots. Les mots sont précieux. Ils valent plus que l'or et plus que le diamant. M. DEL. — Faites-vous vraiment une différence entre le vice et la vertu ? M. DESM. — La différence qu'il y a entre les contraires, lesquels sa fondent dans l'identité. C'est la commodité des mots. Rien ne leur résiste. On les plie, on les déplie, on les replie comme on veut. C'est une réalité irréelle et qui pourtant, à l'occasion, fait sentir son poids. On peut assurément malmener la logique, mais jusqu'à un certain point seulement. La logique est la réalité de l'esprit. Quant à la vraie réalité, il faut se contenter de la regarder. Elle est inviolable. Vous avez assez souvent vu l'aventure des Etats qui font des lois, sans tenir compte de la réalité, et comment ces lois demeurent inapplicables sans que les législateurs s'aperçoivent jamais pourquoi. Quand la réalité de l'esprit entre en lutte avec la réalité du monde, elle est toujours vaincue. Les deux logiques évoluent sur des chemins différents et qui n'ont que des entrecroisements rares. C'est à ces endroits qu'il faut saisir le monde. M. DEL.— Dieu ! Quel casse-tête ! M. DESM. — C'est votre faute. Vous m'aiguillez vers les espaces ! Vous savez, on peut continuer comme cela jusqu'à demain, tant qu'on trouve des mots, et plus encore, chaque mot ayant trois ou quatre significations pour chaque philosophe, ce qui, multiplié par tous les philosophes, fait qu'on s'entend très bien. Il n'y a que vous... M. DEL.— Moi, j'y renonce. M. DESM. — Vous avez tort. M. DEL. — Heureusement que cela ne vous prend pas souvent. M. DESM. — N'est-ce pas vous qui avez commencé avec votre insinuation sur l'autre vie ? M. DEL. — J'ai eu tort, je le reconnais. C'est si drôle, cette idée d'une autre vie, que je ne croyais faire qu'une plaisanterie. M. DESM. — Elle est de tout temps. Elle eût été bonne, meilleure même, aux temps préhistoriques. L'homme à aucun moment n'a été content de son sort. Toujours, il a trouvé que le temps lui était mesuré avec parcimonie et il s'est ingénié à en allonger le terme. L'autre vie, quelle trouvaille ! Ici on n'était plus astreint à compter avec la durée, aussi s'en est-on donné. L'autre vie n'a pas de fin. Premier principe dont l'audace surprend un peu, si habitué que l'on soit aux extravagances humaines. M. DEL. — Mais ce n'est peut-être qu'un aveu d'ignorance ou d'impuissance. M. DESM. — C'est possible. La notion de l'infini, celle même de l'indéfini sont récentes. Pour ces gens simples et encore pour les premiers chrétiens, cela ne voulait rien dire qu'un temps très long. Remarquez que ce sont eux qui avaient raison, la notion de l'infini étant incompréhensible et, pour tout dire, absurde. N'importe, les voilà en possession d'une vie dont ils ne voient pas la fin. Vont-ils en être plus heureux ? Vont-ils prendre avec indifférence les accidents de leur existence limitée ! Nullement. On ne vit jamais de gens plus malheureux et moins résignés que ceux qui croient à la vie future. Nous autres, regardons passer les années avec la résignation douce née de notre incrédulité. M. DEL. — C'est bon à dire. Mais il y a en nous un secret désir de vivre... M. DESM. — Je croyais que vous alliez dire de revivre, et j'allais vous arrêter, car ce désir est tout ce qu'il y a de plus factice, de plus mauvaise littérature, de plus mauvaise philosophie. Mais un désir de vivre, ou plutôt, le désir de vivre, oui. Après, cela prouve-t-il que nous devions vivre éternellement ? M. DEL. — Cela prouve que nous n'en serions point fâchés. L'homme le plus populaire de France est M. Metchnihoff, qui promet d'allonger la vie humaine. M. DESM. — Ah ! Qu'il apprenne donc aux hommes à jouir de toutes les minutes de la vie présente ! Nous avons peu de jours et nous les gâchons. Allonger la vieillesse ! Ah ! ce monde devient trop intellectuel. M. DEL. — Allons, mon cher ami, soyez heureux pendant cette année nouvelle. M. DESM. — J'y compte bien. p. 335-342 de la 6e édition (1922). 16 janvier [1910]. La Comète M. DELARUE. — Elle arrive. M. DESMAISONS. — Qui donc ? M. DEL. — La comète. M. DESM. — Eh bien ? M. DEL. — Des gens tremblent. M. DESM. — Pourquoi ? M. DEL. — La queue de la comète. M. Flammarion en a parlé avec révérence. M. DESM. — De quoi ? M. DEL. — De la queue de la comète. M. DESM. — D'abord ce n'est pas une queue. C'est une chevelure. M. DEL. — Eh bien, de la chevelure de la comète. Nous passerons à travers. C'est très grave. M. DESM. — Evidemment. Il faut avoir peur des comètes, c'est une attitude historique. M. DEL. — Mais si c'était la fin de l'histoire ? M. DESM. — Il faut toujours le supposer pour avoir le droit d'avoir peur. M. DEL. —Mais enfin, croyez-vous que sérieusement... M. DESM. — Ah ! il faut que j'aie une opinion sur les comètes ? M. DEL. — Je vous en prie. M. DESM. — Eh bien, je crois qu'elle vient au secours de la R. P. Le ciel marque ainsi ses préférences pour M. Benoît. M. DEL. — Je vous parle sérieusement, et... M. DESM. — Qu'y a-t-il de plus sérieux qu'un système où c'est celui qui a le moins de voix qui est élu ? M. DEL. — Vous ne voulez pas me répondre ? M. DESM. — Mais si. Supposons qu'elle balaie la vie de la surface de la terre, je trouverais cela, si j'avais le temps de le trouver, d'un comique énorme, et je crois que je mourrais en éclatant de rire. M. DEL. — Ce ne serait pourtant pas plaisant. M. DESM. — Oh ! que si ! Toutes nos ambitions, tous nos amours, toutes nos chimères s'en allant en flamme et en fumée. Point de lendemain. Point de choix ! pour tous la certitude de la fin sans phrases. M. DEL. — Et vous trouvez cela gai, vous ? M. DESM. — Les attitudes seraient curieuses. Combien y en aurait-il pour sentir la beauté de la catastrophe, pour comprendre enfin le sens des mots, pour se réjouir noblement de ce spectacle de la fin d'un monde ? M. DEL. — Vous savez que l'asphyxie ne laisse pas les idées très nettes. M. DESM. -— Au contraire, des gaz inconnus surexciteraient .peut-être notre sensibilité et notre imagination. Oui, peut-être qu'une joie immense s'emparerait de l'humanité mourante. Et quel délire pour les amants ! Je pense qu'à ce moment on ne vous raserait plus avec les idées sales de procréation. Quel goût d'infini auraient les baisers ! M. DEL. — Malheureux ! pensez-vous aux cris des femmes et des dévots, aux exhortations imbéciles dos prêtres ? Ce serait un vacarme hideux. M. DESM. — Oui, peut-être. Mais nous disons des bêtises. Au fond, je crois que je ne goûterais guère plus la mort en commun que la vie en commun. Il est des fonctions physiologiques qu'il faut accomplir seul et je crois que la mort est de celles-là. M. DEL. — Je suis de votre avis. Mais ce doit être la chose la plus difficile du monde. M. DESM. — Le droit à la solitude, qui nous la donnera dans nos civilisations, où l'on est sans cesse à courir les uns après les autres ? M. DEL. — Pour s'informer du temps qu'il fait. M. DBSM. — Encore ceci est-il anodin. Il y en a qui entament du coup les grandes questions et qui vous tendent le cordon avec une sérénité épouvantable. Ils ont raison : plutôt mourir que d'entrer en conversation avec eux. M. DEL. — Vous êtes insociable, on vous connaît. M. DESM. — Non, je suis avare. M. DEL. — Avare ? M. DESM. — Du temps, de ses heures, de ses minutes et de ses secondes. M. DEL. — Votre avarice ne l'arrête pas. M. DESM. — Mais ne le pousse pas. Savez-vous quelque chose de plus affreux que cette expression : tuer le temps ? M. DEL. — Il faut bien que la pensée des imbéciles puisse s'exprimer, car ils pensent. M. DESM. — Oui, ils pensent qu'il faut tuer le temps. M. DEL. — Notez que les imbéciles représentent l'esprit moyen de l'humanité. Donc cette expression formule la grande préoccupation des hommes. Il faut tuer le temps. On le tue par l'amusement, on le tue par le travail. Il faut le tuer pour qu'il ne nous tue pas, et pourtant c'est lui qui a toujours le dernier mot et le dernier geste. M. DESM. — La vie de l'homme est sans proportion avec l'intelligence de l'homme, ne trouvez-vous pas ? A peine a-t-on entrevu que l'on pourrait peut-être arriver à comprendre quelque chose, qu'il faut céder la place à un autre qui va recommencer les mêmes efforts vers le même néant. M. DEL. — Y a-t-il vraiment quelque chose à comprendre ? M. DEM. — Oui. Il faut comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. C'est la plus grande acquisition que l'on puisse faire, et elle n'est pas très satisfaisante. Le monde est une énigme qui n'a pas de mot, car le mot Dieu ne répond pas à la position du problème. Il remplace une énigme par une autre énigme. On résout le problème par un second problème plus complexe. Avez-vous lu la Quadruple racine de la raison suffisante ? M. DEL. — Hein ? M. DESM. — C'est un livre agréable. Schopenhauer était un bon philosophe, écarté son système métaphysique, qui ne vaut ni plus ni moins que les autres. Dans ce livre, il pose d'une manière parfaitement claire qu'en partant de l'idée de cause on ne peut arriver à l'infini que par une jonglerie, en remplaçant une série de causes par une ligne de points, au bout de laquelle surgit à l'improviste causa sui. Alors il est plus simple d'écarter Dieu et de qualifier tout simplement le monde de causa sui. Le monde étant sa propre cause, toute la métaphysique tombe. Reste la physique, et ce qu'on appelle maintenant la chimie physique, et qui donne des phénomènes une explication purement matérielle. La catalyse rendra compte demain des mouvements de la pensée aussi bien que du mouvement des comètes. M. DEL. — Et après ? M. DESM. — Le monde est un mécanisme qui n'est arrivé à fonctionner à peu près que par hasard. Et il fonctionne sans but. Et il se détraquera sans autre cause que les hasards de sa vie. Alors, il s'en formera un autre, ou des autres, car il n'est pas l'infini, car les éléments dont il se compose sont doués de mouvement parce qu'ils ne remplissent pas tout l'espace ; l'espace n'ayant ni haut ni bas, ils tombent perpétuellement et se mêlent perpétuellement. Cette théorie est connue depuis fort longtemps, et c'est la seule qui ait le sens commun. Epicure la formula, mais non pas le premier sans doute ; elle n'a été remplacée par rien et elle est toujours vraisemblable. M. DEL. — Et les besoins du cœur, Monsieur, et les aspirations de l'âme, comment les satisferons-nous avec ce système dégradant, qui aboutit évidemment à un matérialisme effréné ? M. DESM. — Non pas effréné. Monsieur, mais parfaitement logique. M. DEL. — Moi, je compte sur la comète pour avoir une illumination de la dernière heure. M. DESM. — Espérons que les poètes auront le temps de se frapper le front et de dire : Et pourtant, j'avais quelque chose là ! M. DEL. — Nous rapetissons le monde que jusqu'ici les hommes avaient au contraire cherché à élargir jusqu'à l'infini. M. DESM. — Mais l'infini reste. Nous le consolidons. De métaphysique, il devient réel. M. DEL. — Mais de quoi le faites-vous ? De boue ? M. DESM. — Non, de poussière. Poussière de mondes, poussière d'étoiles. p. 343-349 de la 6e édition (1922). 1er février [1910]. L'Obsession.

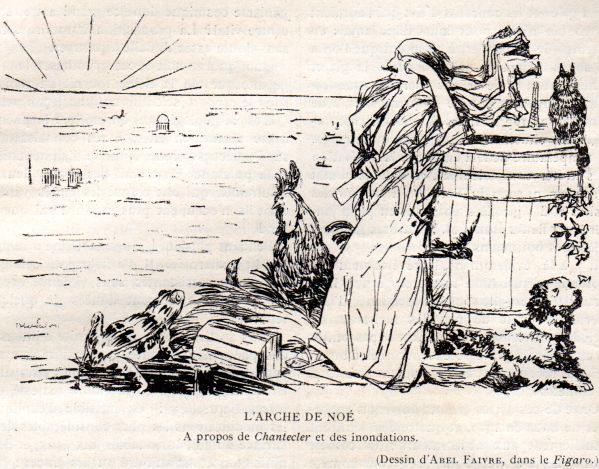

M. DELARUE. — Vous avez vu les nouvelles prétentions du sénateur. M. DESMAISONS. — Oui, cette histoire de justice auxiliaire, mais inquisitoriale, que voudrait s'arroger sa ligue ? M. DEL. — Ne trouvez-vous pas cela monstrueux ? M. DESM. — C'est du délire. M. DEL. — Après avoir eu la hantise de la délation, voici qu'il veut opérer lui-même. Vont-ils, après cela, s'ériger en tribunal ? Distribueront-ils les pensums et les peines ? Se feront-ils gendarmes et gardiens de prison ? M. DESM. — Pourquoi pas ? L'inquisition avait les siennes, et, comme le Saint-Office, ils ont leurs familiers. M. DEL. — Dites-moi, pourront-ils s'introduire dans les maisons, regarder par les portes entr'ouvertes, se cacher sous les lits, compter les baisers, noter les licites et les illicites ? M. DESM. — C'est leur rêve, évidemment, car dans tout mouchard il y a un voyeur. M. DEL. — La Sainte Inquisition avait ces droits. Sur dénonciation, elle entrait partout. M. DESM. — Eh bien, ils entreraient partout. Ce n'est pas le respect de la liberté qui les arrêterait, allez ? M. DEL. — Enfin que veulent-ils ? Quel est leur but, hors les satisfactions personnelles de leurs mauvais instincts? M. DESM.— Faire régner la vertu. M. DEL. — Ou la rendre odieuse ? M. DESM. — C'est tout un. Ce qui règne est toujours détestable. M. DEL. — Comment, dans ce pays de moquerie, se fait-il qu'on ait accordé quelque crédit à ce grossier fantoche ? M. DESM. — C'est que, dans ce pays de moquerie, on n'ose plus se moquer. Et puis, toutes les idées qu'évoque ce bonhomme sont très sales, et cela récrée toujours un instant les âmes adéquates à ces cochonneries. Pour moi, je ne puis lire le nom de ce sénateur sans voir se lever devant moi une montagne de turpitudes : aussi j'évite cette rencontre, je tourne la page, je mets la main sur l'endroit du journal où brille ce fanal équivoque. Bérenger, ce sont les paquets de photographies obscènes où l'imagination d'un imbécile s'est ingéniée à salir l'amour et à nous en donner la honte. Bérenger, ce sont les anneaux sphinctriens des prostituées qui s'allongent et se referment devant des faces bestiales aux mâchoires tombantes. Bérenger, c'est l'apoplexie du vice et la congestion de la crapule ; c'est la gaudriole immonde dont les baisers sont des vomissements. Sous prétexte de défendre la morale, il nous force à contempler la débauche et, à force d'insister sur les bonnes mœurs, incline les esprits simples et les désirs obscurs à se pencher vers l'infamie. Sait-il ou ne sait-il pas que les mots, comme les couleurs, éveillent leurs complémentaires ? On a écrit que « le mot chaste est obscène » : rien de plus vrai. Pour comprendre ce que c'est que la chasteté, il faut savoir de quoi est formé son contraire. La vraie chasteté est innocente, et ignorante même du mot qui la nomme. Tout est piège dans cette lutte contre les instincts bas. Il n'y aurait qu'une arme sérieuse et c'est la seule que l'on néglige : le silence. L'enfant qui a de mauvaises habitudes est perdu s'il apprend que son vice est très répandu ; s'il se croit une exception, il se corrigera peut-être. M. DEL. — Il en est de cela comme du crime. Un portrait d'assassin dans les journaux, c'est la mort assurée de trois ou quatre vieilles femmes. Tout ce qui attire l'attention sur le vice ou sur le crime en est le propagateur certain. On rédige des livrets sur la pureté, qu'on met entre les mains des petits enfants. C'est là un commerce infâme. Quoi, ces moralistes, ces psychologues ignorent la force de l'esprit de contradiction. M. DESM. — Le premier livre vraiment obscène que j'aie lu, c'est le paroissien romain, auquel est annexé un soigneux « Examen de conscience ». Quel arsenal de corruption solitaire ! On nous donnait cela au Lycée, dans ce temps-là, et il fallait lire et méditer avant la confession. Commandement inutile. Ces pages étaient les plus feuilletées du volume, avec dans les marges la marque des doigts malpropres de l'écolier. Ce livret infâme, approuvé des évêques, compétents sans doute en ces matières, a éveillé bien des vocations qui s'ignoraient. M. DEL. — Mais si nous revenions à notre point de départ ? M. DESM. — A Bérenger ? Vous voulez donc que nous allions finir la journée dans un mauvais lieu ? M. DEL. — Je vous croyais plus maître de vos sensations ? M. DESM. — Hé ! hé ! M. DEL. — Contre qui est-ce dirigé en particulier, ce projet d'inquisition ? Contre les artistes, les écrivains ? M. DESM. — En doutez-vous ? Ces sortes de puritains en veulent à toutes les joies de la vie. Les plaisirs des sens leur sont odieux, hormis cependant celui de la gloutonnerie, où se livrent, sans arrière-pensée, les dévots, en souvenir, peut-être, du vieux Jéhovah, qui humait si allègrement le fumet des sacrifices. Or, M. Bérenger est catholique teinté de protestantisme, c'est-à-dire un dévot de la pire espèce, de celle qui ne pardonne jamais. Dieu est pour eux, ils le savent et le font bien voir. M. DEL. — Je le croyais libre-penseur. M. DESM. — Oui, de la sorte affiliée à la « libre-pensée religieuse ». M. DEL. — Qu'est-ce à dire ? M. DESM. — Vous n'avez pas remarqué sur les murs, l'été dernier, je crois, une affiche dont l'intitulé se libellait ainsi ? M. DEL. — Libre-pensée religieuse ! M. DESM. — Parfaitement. M. DEL. — Cela n'a nulle signification. M. DESM. — Dans l'esprit de ces gens, cela peut vouloir dire bien des choses, mais que nous ne saurions comprendre. Il est même possible que, dans leur cervelle obtuse, cela corresponde à une sorte de réalité. Comme il nous est défendu de pénétrer dans ces ténèbres, laissons cela. Cela n'offre pas, d'ailleurs, le moindre intérêt. Entre un capucin et un libre-penseur religieux, je ne vois pas d'abord de différences ; ou bien, ce serait un long travail de micrographie. Qu'ils portent la robe de bure ou la redingote noire haut boutonnée, ils sont également redoutables pour la liberté, qui est ce qui nous intéresse. Songez qu'il y a en instance, à la Chambre ou au Sénat, un projet de loi rédigé par des représentants de la secte qui permet de poursuivre celui qui détient dans une armoire une estampe libre ou un livre léger ? Or la secte a déjà réuni les adresses de tous les collectionneurs et, dès qu'elle pourra poursuivre elle-même, proprio motu, comme disent les théologiens, ce sera un massacre général. Au fond, cette ligue recommence, on voudrait recommencer la besogne iconoclaste de la Compagnie du Saint-Sacrement, dont M. Allier nous a si bien dit l'histoire. C'est la cabale des dévots, contre laquelle Molière lança Tartufe, ce qui ne lui est pas encore pardonné. M DEL. — Croyez-vous que Tartufe soit autre chose qu'un hypocrite, un exploiteur de la dévotion ? M. DESM. — Tartufe, mais c'est le laïque d'Eglise, gent qui pullule encore, plus absolue dans ses convictions, que le prêtre qui cède sur tous points, dans la vie, hormis sur le dogme, dont il a spécialement la garde. Tartufe n'est pas hypocrite ; il est lui-même. Tout lui est dû parce qu'il avoue hautement sa foi, même la femme de son ami. Quand on porte une haire et qu'on se donne la discipline, on a droit à quelques compensations. Il n'est pas bon que la chair souffre toujours ; il lui faut des récréations. Vous ne croyez pas à la sincérité de Tartufe ? Mais Laurent serait donc son complice ? Or il n'est nullement question de cela dans Molière. Les mouvements de repentir de Tartufe vous semblent feints ? C'est que vous connaissez bien mal l'espèce dévote. Rien n'est plus commun, chez elle, que ces accès subits d'humiliation, suivis de retours à l'attitude hautaine qui les caractérise le plus souvent. Je ne crois pas que l'on joue très bien Tartufe à la Comédie. On vise toujours au faux dévot. Tartufe est gentilhomme, et sa fierté n'est contenue que par la conscience qu'il a d'être un pécheur, et même, si l'on veut, un coquin. Mais à aucun moment il n'oublie que sa qualité de bon chrétien domine encore sa gentilhommerie : c'est comme dévot qu'il demande des privilèges familiers, et en somme Elmire n'est pas sans éprouver quelque émotion à ses paroles... M. DEL. — Quel plaidoyer ! M. DESM. — Mais, du tout. Voyons, vous figurez-vous à quel point Molière avait peu qualité pour défendre les vrais dévots contre les faux ? Ou Tartufe est pour l'Eglise, ou Tartufe est contre l'Eglise : Molière ne peut prendre une position intermédiaire. C'est indigne de son caractère. Or ses idées philosophiques sont connues... M. DEL. — Qu'importe ! Revenons à la vie présente, à M. Bérenger. M. DESM. — A propos de Tartufe ? Oui, c'est vrai, tous les deux sont sincères. « Cachez ce sein, que je ne saurais voir. » Peut-être que l'un explique l'autre. p. 350-358 de la 6e édition (1922). 16 février [1910]. L'Inondation. M. DELARUE. — Ah ! que ce fut déprimant, toute cette eau ! De l'avoir si longtemps vue couler à ras de l'œil, j'en garde encore une sorte de vertige. Ah ! cette eau entêtée, cette eau cruelle, cette eau mal obéissante ! M. DESMAISONS. — Elle obéit à sa nature. A l'homme de la connaître. M. DEL. — Vous conviendrez que sa nature fut excessive, dévergondée et débridée. M. DESM. — Sans doute, mais ce n'est pas, en somme, si extraordinaire qu'on le veut dire ; et même ce l'est moins que la présomption des hommes, et leur imprévoyance. M. DEL. — Enfin la qualité de l'imprévu est de ne pouvoir être prévu. M. DESM. — Et qui vous a dit que c'était imprévu ? M. DEL. — Mais... M. DESM. — Un fait naturel qui se reproduit, à des échelles variables, cinq ou six fois par siècle et par région n'est pas un fait imprévisible. M. DEL. — Et quand on l'aurait prévu ? M. DESM. — Je ne sais pas tout ce qui aurait pu être fait, mais peut-être aurait-on ouvert moins de gouffres dans Paris, moins bouleversé la terre, qui alors, moins spongieuse, se serait opposée à l'eau, au lieu de la propager. Des caves, des rues inondées, ce n'est rien, si le sol et la maçonnerie sont solides. On a fait de Paris un champ de terre meuble et une taupinière ; on a creusé à l'eau des canaux factices qui ont porté le fleuve partout à la fois. Croyez-vous que cela soit très intelligent ? Ingénieur, auriez-vous ouvert des fenêtres au-dessous du niveau des hautes crues à un tunnel longeant la Seine ? M. DEL. — Peuh ! Il y avait si longtemps... M. DESM. — C'est cela. Vous, non plus, n'avez pas la notion du discontinu. Vous êtes un évolutionniste naïf qui croyez que la nature va dorénavant suivre des voies sages, parce que Darwin l'a décrété. Savez-vous maintenant que la nature procède volontiers par bonds ? M. DEL. — Si vous prenez cela comme une leçon de philosophie ! M. DESM. — C'en est une, péremptoire, et non pas la dernière. Avec le temps qu'il fait, cette histoire peut recommencer au printemps. M. DEL, — Qu'y pouvons-nous ? M. DESM.— Le mal étant accompli, rien. Mais nous n'allons pas discuter technique, hein ? Restons dans la critique des idées et la critique du spectacle. C'est toujours une consolation qu'aucune œuvre humaine n'excitera la dixième partie de l'intérêt offert par un fleuve qui sort de chez lui et court. M. Rostand a reculé avec sa petite bluette et son petit coq en vraies plumes. M. DEL. — Oui, la nature aura toujours le dessus dans l'admiration des hommes et leur épouvante. M. DESM. — Nous avons savouré lentement le péril et le malheur. Vraiment, cela nous incite peu à goûter des pointes à la Scudéry ou des calembours à la Bièvres. Fâcheux prologue. On attend la voix d'un Lamartine et c'est celle d'un Scarron. M. DEL. — Paris a reçu un coup. Son esprit va en être changé. M. DESM. — C'est bien possible. Sans doute, dans trois mois, il ne pensera plus guère au désastre, s'il reste isolé, mais il en aura longtemps la hantise inconsciente. Il se souviendra obscurément qu'il a failli être noyé par le jeu de trois ou quatre rivières coalisées. Le Grand Morin est en colère : il suffira de cela pour le laisser réfléchir. M. DEL. — Enfin, j'ai vu une inondation ! M. DESM. — Dans les journaux ! M. DEL. — Oh ! ce que j'ai vu m'a permis de deviner le reste et de le contempler, ce qui me serait impossible pour un pays que je ne connais pas. M. DESM. — Egoïsme de la curiosité ! Ne dites pas cela tout haut. M. DEL. — Cela n'a pas été un spectacle gratuit, croyez-le, je l'ai payé d'un certain état nerveux qui n'était pas agréable. Enfin, j'ai vu, cela est évident. M. DESM. — Moi aussi, quoique moins que vous. Le seul pont qui m'inspirait confiance, c'était le Pont-Neuf, qui fut commencé sous Henri III ! Depuis ce temps-là, l'art des ponts est allé en dégringolant, jusqu'aux ponts modernes, dont les meilleurs ne sont encore que des sortes de passerelles. Les ingénieurs de ce temps-là étaient moins présomptueux que les nôtres. Ils ne rougissaient pas de compter avec les forces de la nature et, pour n'être pas vaincus par elle, ils voulaient du premier coup la dominer. Cette masse de pierre en dos d'âne, qui fait lever les épaules aux ingénieurs de la Compagnie d'Orléans, reste le témoin d'un temps où l'on construisait non seulement avec la solidité suffisante, mais avec la solidité excessive. Nous en sommes réduits maintenant aux miracles d'équilibre. M. DEL. — Je pense surtout que maintenant l'activité des hommes s'engage dans trop de voies différentes. On commence tout, on ne finit rien. On rêve l'impossible, on dédaigne le possible. M. DESM. — C'est que la chimère est placée dans la réalité. Le possible ennuie. Mais, monter à mille mètres en aéroplane, voilà qui est amusant. M. DEL. — On n'a pas vu beaucoup d'aéroplanes planer sur Alfortville, s'arrêter de maison en maison pour enlever les sinistrés, ou du moins les ravitailler. M. DESM. — La conquête de l'air ! C'est de la conquête du sol qu'il s'agit. Cela va peut-être nous délivrer de ces mornes plaisanteries où l'on voit ces instruments s'approcher d'une fenêtre et y débarquer des amis qui viennent déjeuner ; des concierges au sixième étage, des embarcations sur le toit. Les embarcadères, il s'agit de les retrouver sous l'eau, et c'est plus difficile que de construire des romans scientifiques. M. DEL. — Si nous citions une fable de La Fontaine? M. DESM. — A quel propos ? M. DEL. — A propos de l'eau et du ciel. M. DESM. — Ah ! l'Astrologue qui se laisse tomber dans un puits. M. DEL. Un Astrologue un jour se laissa choir M. DESM. C'est l'image de ceux qui bâillent aux chimères. M. DEL. — Et l'image de ceux qui ont ravagé Paris en lui perçant tant de trous sous la peau. M. DESM. — Je suppose que les célèbres ingénieurs du quai d'Orsay faisaient des calculs astronomiques en construisant leur tunnel. M. DEL. — C'est assez vraisemblable. M. DESM. — Il s'agissait de la hauteur des eaux au-dessus des fenêtres de leur galerie, ils ont pris celle de la lune au-dessus de l'horizon. M. DEL. — Et maintenant que l'eau remonte, ils s'ébrouent à Chantecler. M. DESM. — S'ébrouent... mais c'est lugubre. M. DEL. — Ce qui est à la mode n'est jamais lugubre. M. DESM. — Enfin, on a ressorti les sifflets en son honneur. M. DEL. — Croyez-vous ? M. DESM. — Les journaux ont dû l'avouer, malgré qu'ils fussent payés pour le taire. Le bourgeois mystifié va se venger durement, si je ne me trompe, de l'impudence d'une réclame sans précédent. Aucun chef-d'œuvre ne l'aurait portée. Elle a écrasé nécessairement cette sorte d'opéra-bouffe où il y a moins d'esprit et autant de coq-à-l'âne que dans une chronique de Willy. Les animaux de M. Rostand ont l'œil aussi malin que ceux de B. Rabier, et il emploie des formules démodées même dans l'opérette et les revues de fin d'année : C'est nous qui sommes les crapauds... Enfin, un critique bienveillant l'a comparé à Emile Augier : « ... mais il est un poète plus adroit et plus séduisant qu'Emile Augier. » On ne peut décocher, je pense, une plus dégoûtante injure, mais elle venge la poésie française. M. DEL. — Je ne l'aurais pas trouvée, celle-là. p. 358-365 de la 6e édition (1922).

1er mars [1910]. Philanthropes. M. DESMAISONS. — J'aurais été surpris de ne pas voir M. le sénateur Bérenger mêlé à l'affaire de Mettray. M. DELARUE. — Il y était. Il trônait, paraît-il, avec l'arrogance que lui permet sa réputation, derrière le colonel Lorenzo. M. DESM. — C'était bien sa place. M. DEL. — Mais il y manquait quelqu'un. M. DESM. — Qui donc ? M. DEL. — Son frère d'armes. M. DESM. — Je n'y suis pas. M. DEL. — Bonjean. M. DESM. — En effet, celui-là est encore plus philanthrope. Mettray a son charme, mais Fontgombaud ! M. DEL. — Une merveille ! M. DESM. — Voulez-vous être philanthrope ? M. DEL. — Hein ? M. DESM. — Achetez une étable à cochons, mettez-y soixante enfants dont les parents veulent se débarrasser, nourrissez-les d'injures et de coups de bâton, vous êtes philanthrope. Sérieusement, mon cher Delarue, qui peut pousser des gens à un tel métier ? M. DEL. — J'y ai réfléchi. La vanité. Il ne s'agit pas de faire le bien, mais de laisser croire aux hommes qu'on le fait. D'où considération, estime, reconnaissance, etc. M. DESM. — C'est la seule explication possible. Et elle est d'autant plus vraisemblable que la méthode a réussi. Voilà trente ou quarante ans que le monde célèbre la gloire philanthropique des Bonjean et cela durerait encore si ces habiles personnages n'avaient commis, enhardis par leur célébrité philanthropique, des imprudences un peu fortes. M. DEL. — Avouez que vous y avez été pris vous-même. M. DESM. — A quoi ? M. DEL. — A les considérer comme des gens estimables... M. DESM. — Hélas ! M. DEL. — Utiles. M. DESM. — Hélas ! M. DEL. — Secourables. M. DESM. — Assez ! Je l'avoue. Si bien que je fus amené à conseiller à une pauvre veuve sans ressources de confier son enfant aux Bonjean. Elle y alla, et eut le bonheur de les voir tous les deux et de les entendre parler avec plaisir de leurs domaines, de leurs fermes en Algérie. M. DEL. — Et alors ? M. DESM — Elle s'en revint épouvantée. C'était une femme simple, qui se figurait le philanthrope sous une forme moins somptueuse, et moins rapace. Elle revint, elle rapportait un secret. M. DEL. — Dites. M. DESM. — Pour recevoir son fils à Fontgombaud et le traiter comme vous avez vu dans le procès, les Bonjean demandaient soixante francs par mois et je ne sais combien de droit d'entrée, le prix de la pension dans un bon collège de province. M. DEL. — Est-ce que la philanthropie serait d'un rapport direct et palpable ? M. DESM. — Ce serait une excuse. Je ne sais pas si, au total, les colonies étaient productives de revenus, mais je sais qu'elles l'étaient d'honneur, puisqu'un homme, aussi en garde que moi contre ces entreprises, se laissa un moment prendre à leur réputation. M. DEL. — Elles ne sont plus. M, DESM. — Bonjean n'avait-il pas songé à en faire un séjour de poètes et de jeunes auteurs ? M. DEL. — Oui, mais qui ont refusé devant le scandale et la perspective d'y mourir de faim. M. DESM. — Ou de vivre de ce qu'on n'a pas donné aux enfants. Mais quelle cervelle ont-ils donc ces gens-là qui remplacent ainsi, à l'improviste, une colonie d'orphelins par une contrefaçon de villa Médicis ? A laquelle de ces besognes sont-ils préparés ? M. DEL. — A toutes les besognes, pourvu qu'elles fassent parler d'eux. M. DESM. — Je pense que moins on en parlera maintenant, plus ils seront satisfaits. Après les joies de la publicité ils doivent haleter vers celle du silence. M. DEL. — Je pense aussi que tous les bagnes d'enfants disparaissent successivement. Supprimée, la Maison Paternelle si galamment adjointe à la colonie pénitentiaire de Mettray. M. DESM. — Il y en a d'autres qui n'ont pas encore fait parler d'eux ou que nous avons oubliés. Les gens qui font des enfants et ne savent pas les élever sauraient bien en réclamer de nouveaux, si les anciens disparaissaient et on trouvera toujours des militaires corses pour les régenter. Nous vivons toujours sous le droit primitif romain, aggravé par la sévérité chrétienne. Les trois quarts de ces malheureux enfants ne sont coupables — coupables! — que de précoces écarts sexuels. On les punit d'un tempérament ardent, ce qui est aussi intelligent que de les punir d'un trop bon estomac ou de jambes trop agiles. On réprime en eux une vertu qui n'est pas à la mode, en ayant eu soin de la baptiser vice, ce qui flatte grandement les impuissants et les frigides qui décident du bien et du mal en ces matières depuis que le christianisme a renversé les valeurs naturelles de la morale. Soyez certain qu'on ne nous dit pas tous les suicides causés par une répression aussi bête. L'enfant n'a pas la notion de l'avenir. Il vit dans le présent, et quand le présent lui est trop lourd, il s'en évade. Sa nature est mobile, c'est pourquoi, quand il peut se distraire, il va rarement jusqu'au suicide, mais une prison lui ferme toutes les fenêtres, et c'est le désespoir. Je suis persuadé que c'est parmi les enfants, garçons et filles mis en correction, que se rencontrent les plus belles natures, mais peu de parents sont faits pour les comprendre. La sexualité précoce est presque toujours un signe d'intelligence, mais avec nos mœurs elle dégénère fatalement en habitudes secrètes, surtout en province, où on se surveille jalousement. Un enfant, autrefois, se trouvait souvent lancé dans le monde et maître de soi au moment précis de la puberté : ils savaient ce que c'était que la vie, à l'âge où les nôtres oscillent encore entre la robe de leur mère et celle de leur professeur. M. DEL. — Que voulez-vous, il faut subir les mœurs de son temps. Cela a peut-être moins d'importance que vous ne pensez. M. DESM. — Nos mœurs, c'est vrai, rétrécissent la jeunesse, mais elles allongent la maturité. Un amoureux de quarante ans n'est plus ridicule ; du temps de Molière, c'était un vieillard. Ne croyez-vous pas qu'on pourrait à la fois gagner sur les deux périodes ? M. DEL. — Cela arrivera peut-être quand on cessera d'accorder à l'instruction livresque une valeur qu'elle n'a pas. On s'instruit bien plus sûrement en vivant qu'en lisant des manuels, et quand on en sait assez pour exercer l'état de son choix, la période scolaire devrait être close. M. DESM. — Cela n'arrivera que lorsque d'abord la direction de la vie sera enlevée aux professeurs. Songez que nous en sommes non pas à la période de l'étude approfondie, mais à la période de la bibliographie ! L'homme de valeur, pour le professeur, est celui qui connaît le plus de titres de livres. M. DEL. — Précisément, le savoir tend à devenir une nomenclature. On en sera quitte pour apprendre les titres des livres qui traitent d'une matière ; ensuite de quoi on pourra aller se promener, ce qui sera beaucoup plus salutaire que de lire tout le fatras imprimé. M. DESM. — Au vrai, que nous importe ! M. DEL. — Voilà le vrai mot de la situation. M. DESM. — On a toujours vécu et on vivra toujours selon les mêmes goûts, les mêmes passions. Le décor social a peu d'importance. M. DEL. — Avouez, tout de même que la liberté a quelque intérêt. M. DESM. — Ce n'est pas du décor, cela, c'est le fondement de tout. p. 365-371 de la 6e édition (1922). 16 mars [1910]. Printemps. M. DELARUE. — L'avez-vous vu, le premier sourire du printemps ? M. DESMAISONS. — Oui. M. DEL. — Vous dites cela sans ferveur. M. DESM. — C'est que je ne veux pas avoir de ferveur. M. DEL. — Et pourquoi donc ? M. DESM — Cela me forcerait à me souvenir, et je ne veux pas me souvenir. M. DEL. — Vous n'aimez pas à vous souvenir de votre enfance, de votre jeunesse, de vos premiers printemps, de vos premières amours ? M. DESM. — Non, il y a quelque lâcheté dans ces complaisances. C'est avec la minute présente que je dois composer mon bonheur, mon égoïste bonheur. M. DEL. — Le bonheur est toujours égoïste, même quand il est né d'un sacrifice, cela est certain, mais pourquoi ne pas l'accepter porté par le souvenir, comme vous le saisissez dans la minute ? Un jour vient où l'on n'a plus que cela et où c'est en arrière qu'il faut tendre les bras. M, DESM. — Quand je n'aurai plus que le passé, je crois que je serai très malheureux, car, passé ou avenir, c'est la même chimère ou le même fantôme. M. DEL. — Faites-vous donc une si grande différence entre le passé et le présent ? N'est-ce point l'imagination qui nous fait jouir de l'un et de l'autre ? M. DESM. — Je sais que le présent, dès qu'on le pense, est le passé, mais il y a le passé récent et le passé ancien, le passé qui peut revenir, et le passé qui ne le peut pas. Le passé qui peut revenir, c'est encore le présent. Soyez sûrs que les termes du langage commun sont toujours les plus clairs, en même temps qu'ils sont les plus justes et les plus nets. M. DEL. — Soit, tenons-nous-en au langage commun. Mais alors souriez au printemps qui vous sourit. M. DESM. — Au printemps d'aujourd'hui, certes. Les premières feuilles m'ont toujours enivré. Je les préfère aux fleurs. Leur odeur est plus délicate, leur vie est moins éphémère, leur air plus mystérieux. Les fleurs disent tout de suite ce qu'elles pensent, elles veulent, comme les hommes, un peu d'amour, pour mieux mourir. Je ne puis jamais regarder sans un sentiment de mélancolie une fleur dans un vase. C'est une agonie. M. DEL. — C'est pour cela qu'il faut les aimer, elles vivent si vite, elles meurent si vite ! M. DESM. — Disons : elles durent, elles passent..., car ce sont des choses. M. DEL. — Sans doute, mais que deviendrons-nous sans l'animisme qui soutient notre langage et lui donne quelque vigueur ? M. DESM. — Nous en abusons. M. DEL. — C'est amusant, cette vie factice donnée aux choses. Cela nous permet de vivre avec elles en une certaine intimité. Il n'est pas de solitude qui ne se peuple aussitôt. J'aime que l'on fasse parler les choses. D'ailleurs, en est-il vraiment d'inertes au point d'être dépourvues de toute sensibilité ? Le fer même n'est-il pas doué de certains mouvements moléculaires, n'a-t-il pas un commencement, une maturité, un déclin ? M. DESM. — Et si l'on vous disait, au contraire, que ce sont les choses animées qui ne le sont que d'apparence et que tout n'est que mécanique, ou physique, ou chimie ? M. DEL. — Cela reviendrait au même. Je ne me fais pas d'illusion sur la valeur des mouvements qu'on appelle volontaires. Je sais que c'est une manière de dire et de penser et qu'au fond nous n'avons pas plus d'influence sur les oscillations de notre pensée que nous n'en avons sur l'éclat du soleil ou la température de Sirius. Un vaste tourbillon, où nous sommes pris, nous entraîne, et non à sa guise, mais selon une nécessité très certaine et très obscure. Mais cette conviction même permet que je m'amuse aux jeux de l'animisme. M. DESM. — Le chat qui joue avec une ficelle et l'homme qui joue avec le chat ont la même philosophie, que c'est pour eux que la ficelle remue, que le chat remue. M. DEL. — Vous voulez dire qu'il n'y a que des degrés (à la vérité, il y en a beaucoup) entre les deux mouvements ? M. DESM. — Je ne veux dire que ce que j'ai dit. Je connais les choses par leurs différences. La vie est la sensibilité. Je ne vois nulle différence entre l'homme et les animaux, j'en vois d'immenses entre les animaux et la matière inorganique, ou organique mais insensible. Restons dans le bon sens. M. DEL. — C'est bien froid. Vous ne sentez pas le printemps ? M. DESM. — Et après ? M. DEL. — Vous ne sentez pas le besoin de divaguer un peu ? M. DESM. — Mais si, mais si. M. DEL. — Vous dites cela sans entrain. M. DESM. — J'aimerais mieux ne plus penser que de penser de travers. M. DEL. — Divaguer, c'est seulement prendre le chemin le plus long. On arrive tout de même. M. DESM. — On arrive, et c'est ce qu'il y a peut-être de plus fâcheux. M. DEL. — Vous ne voudriez pas que le voyage fût éternel ? M. DESM. — Non, car j'ai vu beaucoup de printemps déjà et je connais le cycle. Il n'est pas très varié. M. DEL. — Pourtant, en vîmes-nous jamais deux pareils ? M. DESM. — C'est vous qui avez raison. Je crois que je manque de philosophie aujourd'hui. La vie est toujours nouvelle, puisque nous ne sommes jamais les mêmes. M. DEL. — Vous ne dites pas cela sans mélancolie. M. DESM. — Pourquoi aurais-je de la mélancolie ? Nul n'est plus que moi soumis au destin. Mais parlons du présent, je n'aime que cela. Parle-t-on encore de M. Rostand ? M. DEL. — Moins. M. DESM. — Et qu'en dit-on ? M. DEL. — Toujours la même chose. M. DESM. — Mais encore ? M. DEL. — Qu'il faut plus de patience pour lire son œuvre qu'il n'en a fallu pour l'écrire. M. DESM. — J'en ai beaucoup, j'essaierai. M. DEL. — Ne vous engagez pas. M. DESM. — Non, j'essaierai seulement. M. DEL. — Ce serait joli au cinématographe. Quelle singulière idée a-t-il eue de passer sept ans à rédiger en vers ce sombre prospectus qui n'explique même pas très clairement les gestes de toute cette orgueilleuse volaille ! M. DESM. — Manie d'amateur, peut-être ? M. DEL. — Oui, et qui sait n'être que cela, dont il enrage. Mais le succès, de cirque, est très réel. Coqs, poules et poulettes, grandis avec art, et mieux à portée de l'œil, se démènent congrûment, selon les modes du poulailler. C'est plein de renseignements pour les éleveurs. On y voit une centaine d'espèces de poules rares et curieuses, les unes propres à l'engraissement, les autres à la ponte. Tout Houdan voudra voir cela, ainsi que tout Crèvecœur. Et puis en même temps que l'âme des fermières, cela flatte le cœur des patriotes. Cocorico ! Toujours prêt ! Quand même ! Vous avez beau dire... M. DESM. — Mais je ne dis rien. M. DEL. — On se sent meilleur après avoir contemplé ce coq national et qui, à l'instar de M. Rostand, fait lever le soleil devant les poules ébahies. Ah ! nous savons ce que c'est que la gloire, maintenant, nous pouvons mourir. M. DESM. — Et jouera-t-on longtemps cette merveille ? M. DEL. — Toujours, toujours, toujours. M. DESM. — Bon, cela. Si je deviens jamais sourd, j'irai la voir. p. 371-377 de la 6e édition (1922). 1er avril [1910]. Liquidations. M. DELARUE. — Eh bien ? cette histoire... M. DESMAISONS. — Non. M. DEL. — De liquidation ? M. DESM. — Non. M. DEL. — Enfin, elle existe. M. DESM. — Pas pour moi. M. DEL. — Quoi ! vous ne savez pas ? M. DESM. — Trop. M. DEL. — C'est amusant. M. DESM. — Je ne trouve pas. M. DEL. — Moi, je trouve. M. DESM. — C'est banal. M. DEL. — Ah ! non, par exemple. M. DESM. — Je trouve ce Duez d'une médiocrité affreuse. M. DEL. — Voyons ! M. DESM. — D'une bêtise horrible. M. DEL. — Évidemment, ce n'est pas un Mazarin, mais... M. DESM. — Point de mais. C'est le hideux bourgeois à qui la tête tourne devant un peu d'or, qui ne sait qu'en faire, dans sa stupidité, et s'en va chez les tapissiers et les cocottes chères. Avez-vous remarqué que leur première dépense est toujours une salle de bains ? Ils ne pensent à se laver qu'à leur premier vol, après quoi ils se mettent en quête de muqueuses à trois mille francs le centimètre carré. M. DEL. — Soit, ils sont au moins des voleurs propres et généreux. M. DESM. — Je ne vous connaissais pas ce goût pour la volerie. M. DEL. — Du regret, peut-être. Songez qu'une belle poignée de liquidation aurait pu m'échoir, et... M. DESM. — Et ? M. DEL. — Dame, c'est bien tentant. M. DESM. — Je suppose que vous auriez au moins été plus malin, c'est-à-dire plus modéré. M. DEL. — Je le suppose aussi, mais on se laisse aller, l'or attire l'or. Connaissez-vous un liquidateur qui se soit retiré des affaires à moins de deux ou trois cents mille francs de rente ? M. DESM. — Je ne connais pas de liquidateurs, mais j'en ai beaucoup entendu parler. On ne m'en a cité aucun, en effet, qui fût dans le besoin. Est-ce parce que, comme le dit M. Lemarquis, leur comptabilité est ingénieuse ? Cela se pourrait très bien, quoiqu'en somme je ne crois guère aux voleurs par occasion. On est social ou anti-social. Soyez certain que le Duez, s'il est vrai qu'il fut marchand de soie au Bon Marché, volait des coupons tout comme il devait voler des immeubles. La vocation du voleur est toujours précoce. Il y a du vrai dans ce que disait Lombroso, et ce n'est pas pour rire que Shylock a les doigts crochus. Vous auriez fait un voleur bien médiocre, mon pauvre ami. M. DEL. — C'est possible, mais on prend un bon associé. M. DESM. — Par lequel on est volé à son tour. Duez était entouré de voleurs qu'il avait choisis comme complices et dont il a été la proie. M. DEL. — Oui, la profession est délicate. M. DESM. — Plus encore que vous ne croyez, et je crois qu'elle est, même quand on opère sur des millions, la dernière des professions. On a beau être un bon vivant, comme Duez, et un gai luron, le timbre de la porte d'entrée finit par vous creuser un trou dans le cœur. Si c'était le commissaire ! Et un jour, c'est le commissaire. M. DEL. — À vous entendre, on ne volerait jamais. M. DESM. — Cela serait peut-être plus sage, quoique moins pittoresque. On vole peu, d'ailleurs, chez les gens en place. Les hommes ont fini par acquérir quelque expérience sur ce chapitre. Pensez au grappillage des gens de finance autrefois. Fouquet se perdit par la vanité. Ses pareils volaient tranquillement, régulièrement. Ce n'est qu'au dix-neuvième siècle qu'on a eu la notion de l'honnêteté dans les emplois publics. Il n'y a guère que le corps des liquidateurs judiciaires où cela n'a pas encore pénétré et ce qu'il y a de curieux, c'est que le magistrat honnête qui nomme à ces fonctions un homme de hasard sait fort bien qu'il lui donne une place où les bénéfices seront nécessairement scandaleux, et il le nomme. C'est un retour d'ancien régime. M. DEL. — Vous êtes plus optimiste que le ministre de la Justice lui-même. M. DESM. — Je suis toujours optimiste quand je parle de la magistrature, comme Pascal l'était vis-à-vis des grands seigneurs, et pour le même motif. M. DEL. — Vous êtes prudent. M. DESM. — Très. M. DEL. — Je comprends cela. M. DESM. — Chut ! Songez que M. Barthou a été obligé de se rétracter. Aussi, ne comprenez rien, je vous le conseille. M. DEL. — Cependant, l'affaire de la Chartreuse ? M. DESM. — Un mystère. On ne doit pas insister pour savoir s'il est d'ordre administratif, commercial ou judiciaire. C'est un mystère tout court. Croyez-vous que trois sont un et que un est trois ? M. DEL. — Vous croyez que ce serait favorable ? M. DESM. — Absolument. M. DEL. — Soit. D'ailleurs, je ne bois pas de chartreuse. M. DESM. — Ce fut une excellente liqueur. M. DEL. — J'en ai un vague souvenir. M. DESM. — Dans cinquante ans, cela n'aura plus aucune importance, tout le monde boira de l'eau bouillie et ne boira pas autre chose. M. DEL. — Croyez-vous ? M. DESM. — Si les médecins le veulent, il en sera ainsi. C'est que l'amour de la vie pour elle-même augmente singulièrement. Pour vivre on finira par se priver de toutes les joies et de tous les petits plaisirs de la vie. De l'eau bouillie et des purées de légumes sans sel ni nul assaisonnement, c'est d'ailleurs le régime de beaucoup de nos contemporains. Ajoutez à cela un exercice modéré, continu et sans but, des conversations légères et même idiotes pour ne point alarmer le système nerveux, et l'abstention rigoureuse des gestes de l'amour, comme à la fois vulgaires et déprimants. M. DEL. — Où avez-vous pris cela ? M. DESM. — C'est la diète idéale des mondaines. Cela a un grand avantage inavoué, c'est de façonner nécessairement la femme en forme de roseau, ce qui est très à la mode. M. DEL. — Je sais que leur grande occupation, présentement, est de se faire maigrir et que la maigreur peut fort bien engendrer la chasteté, car les hommes goûtent peu les squelettes féminins, mais soyez tranquilles on revient toujours à la moyenne, et d'une façon invincible. M. DESM. — Je le crois. Aussi je ne me préoccupe guère de la mode, qu'il s'agisse de mœurs mondaines, morales ou politiques. Après un beau départ pour l'excentricité, l'animal humain revient doucement, quelquefois un peu honteux, vers le type central ; il redevient la bonne bête qu'il n'a jamais au fond cessé d'être et il rend ses comptes au bon sens très humblement. C'est ce qui rend la vie très monotone, mais très sûre. M. DEL. — Elle a des surprises. M. DESM. — Qui n'en seraient pas pour qui connaîtrait tout le passé. M. DEL. — En attendant, je puis parler de surprises, d'accidents, de hasard. Que ces phénomènes obéissent à des lois, ce n'est pas douteux, mais ces lois, étant inconnaissables, sont comme si elles n'existaient pas. Les voleries des liquidateurs furent déterminées par un ensemble de causes aussi logiques, en leurs conséquences, que la venue des comètes, et après ? M. DESM. — Sachant cela, nous ne ferons point les imbéciles et n'ouvrirons pas des yeux énormes. Ce qui est est et ne pouvait ne pas être. Ensuite l'effort par lequel nous cherchons à sortir d'un mal ne dépend pas plus de notre volonté que n'en dépendait le mal lui-même. M. DEL. — La théorie des bras croisés. M. DESM. — Erreur. Essayez donc de vous croiser les bras quand l'eau monte les marches de votre escalier. M. DEL. — N'importe, vous découragez. M. DESM. — Au contraire, j'apporte un principe d'activité en vous démontrant que, quoique vous fassiez, vous le faites nécessairement. Mais les théories de ce genre n'ont jamais eu grande influence sur le remuement des hommes. Peut-être cependant que la conscience, trop réfléchie, peut devenir une sorte d'obstacle. Ce n'est pas bien certain. À propos, avez-vous acheté la complainte des « liquidateurs liquidés » ? M. DEL. — Non. M. DESM. — Achetez-la. C'est du vrai esprit français. On dirait du Rostand, mais plus coulant. p. 378-385 de la 6e édition (1922). 16 avril [1910]. Funérailles.

M. DESMAISONS. — Avez-vous du goût pour la crémation ? M. DELARUE. — Du goût ?… M. DESM. — Oui. Cela vous agrée-t-il ? M. DEL. — Mais... M. DESM. — Enfin que pensez-vous de ce mode de disparaître ? M. DEL. — Celui-là ou un autre ! M. DESM. — C'est que le choix est restreint. Pensez à le faire. M. DEL. — Je ne pense jamais à la mort. M. DESM. — Même en la suivant ? M. DEL. — Non, on cause de choses variées, on retrouve d'anciens amis. La mort ne me fait penser qu'à la vie. M. DESM. — Cela engage tout de même à de certaines réflexions. M. DEL. — Je ne dis pas, mais si brèves. M. DESM. — Ah ! Vous êtes difficile à remuer. Moi, j'aime à me livrer à toute la fureur des émotions présentes. Vous entendez bien que fureur veut dire excès, ou du moins plénitude. Il faut que cela aille aux larmes, ou ce n'est rien. Eh bien, la crémation m'a donné cela. M. DEL. — Vous me surprenez. M. DESM. — C'était aux funérailles de Moréas, où vous n'étiez pas. M. DEL. — En effet. M. DESM. — Je ne pus entrer, car la foule était grande, dans ce qu'ils appellent, assez vilainement, le four crématoire et, au lieu de regarder ces murs et la porte close, je m'éloignai aux environs. Or, savez-vous ce que je vis, en levant les yeux ? La fumée, une fumée noire... Comprenez-vous ? M. DEL. — Oui. M. DESM. — Cette fumée est une des choses émouvantes que j'aie vues dans ma vie. Elle monte vite, en flocons qui se tordent avant de se dissiper dans l'air. Je l'ai regardée longtemps, puis j'ai voulu faire partager mon émotion, une jeune femme s'est approchée et nous avons contemplé ce néant qui s'enroulait autour de rien. Elle me disait les illusions qui restent attachées au corps qui semble demeurer intact, mais pour si peu de temps, dans la terre et quelle vue cruelle ce serait pour le survivant que cette fumée noire dans le ciel. La fumée, épaisse et lourde d'abord, se fit peu à peu plus légère et plus claire. À ce moment surtout, j'aurais bien pleuré, si j'avais été seul, mais je préférais ne pas être seul. M. DEL. — Mais on ne voit jamais cela. M. DESM. — C'est pourtant ce qu'il faut voir. Comme impression, cela est supérieur à la descente au fond du trou, plus funèbre et moins matériel. Mais, comme vous le dites, cela ne se voit jamais, parce que l'organisation de la cérémonie est médiocre. Quel discours vaut cette cheminée d'usine par où sort un peu de fumée ! Ce qu'on ne voit pas finit par être vu, et alors on s'aperçoit que c'est ce qu'on ne voyait pas qu’il faut voir. Il en est de même en bien des choses. Cette fumée n'est rien, et elle est tout. Elle est le symbole de notre vie même qui est en soi bien peu de chose et qui doit être tout pour nous, puisqu'elle est unique. M. DEL. — Vous aussi, vous montez en fumée et en volutes. M. DESM. — Que voulez-vous, j'ai été ému, donc excité, mais ce que je vous dis là de la vie ne sort pas de l'émotion ; c'est le fond même de toute sagesse sur le monde. La vie est tout cependant qu'elle dure et rien après qu'elle a duré. Je ne trouve rien de beau comme ces morts sans vaines espérances. Quelle poésie profonde dans le néant ! Des imbéciles, l'autre jour, parlaient de renaissance du spiritualisme. Cette sucrerie n'est donc pas fondue, on distribue toujours aux hommes des bâtons de sucre de pomme ! Après une vie qui n'a peut-être été que singulière, Moréas a donné par sa mort une belle leçon et qui frappera beaucoup d'esprits inaccessibles au raisonnement philosophique. Ferme et conscient jusqu'au bout, il n'a pas été troublé un instant par la vision de Triades et il n'a pas accepté sur sa langue l'obole à Caron qui se donne par les curés sous d'autres espèces. Il savait, lui, que le mot mort est la négation du mot vie, et c'est une grande science. Ensuite l'incinération antique. C'est bien. M. DEL. — Tout va en se simplifiant, même les funérailles. M. DESM. — Avec bien des retours de l'ancien culte. Vous savez que les cendres se mettent dans une boîte oblongue que l'on insère dans un trou de colombier, qu'ils appellent columbarium, car le latin confère encore aux choses comme une noblesse ; eh bien, ce columbarium, qui est un mur divisé en petits carrés, est diapré de couronnes jaunes, de fleurs dans des porte-bouquets, de colombes, de photographies, toute une défroque chrétienne qui n'a changé que de forme et de dimension. D'ailleurs, le columbarium n'a l'air que d'un pis-aller économique, puisque les cendres de Moréas ont été déposées au fond d'une tombe, à la mode ancienne. M. DEL. — Mais on se passe des pompes de l'Église. M. DESM. — Malgré leur beauté, elles ne sont plus à la mode, et je crois bien qu'elles n'émeuvent plus guère les incroyants que j'y ai vus encore sensibles. Le Dies irœ est devenu un tonnerre de théâtre. La colère de Dieu ! C'est nous qui sommes en colère contre lui. L'heure est venue non de son tribunal, mais du nôtre, avec notre justice dressée contre son injustice. La vengeance du Dieu vengeur est venue s'agenouiller au pied de notre ironie et c'est à lui maintenant d'écouter nos sarcasmes. M. DEL. — Je veux bien, quoique cela me laisse dans une profonde indifférence. Pourtant, je trouve que votre crémation... M. DESM. — Un peu de patience ! M. DEL. — Tant que vous voudrez. Eh bien, cela manque de musique, de grandes orgues. M. DESM. — Vous croyez donc que l'Église distribue son plain-chant et ses orgues au premier croquant venu ! C'est un luxe qui se paie très cher. Avez-vous assisté à un enterrement de pauvre dans une chapelle latérale ? Une vieille dame veut plus de cérémonies pour enterrer son chien. On jette la boîte sur un tréteau, à peine recouvert d'un drap pisseux, deux cierges au pétrole brûlent, un curé à tout faire psalmodie d'une voix sourde, lasse, ennuyée, et voilà les pompes de la religion. Ah ! le peuple les connaît, allez, ces liturgies bon marché et je serais bien étonné qu'elles lui tiennent beaucoup au cœur. Il faut avoir vu cela pour en ressentir toute l'ignominie. La grande consolatrice a une manière de vous consoler, quand on n'a pas de rentes, qui vous fait d'abord sentir que vous êtes chez elle un intrus. M. DEL. — Il s'agit de morts. Cela leur est bien égal. M. DESM. — Mais les vivants, qui ne font qu'un corps avec eux, n'en ressentent pas moins l'injure. M. DEL. — Vous, vous sentez cela? M. DESM. — Pas quand je réfléchis. Savez-vous mon idéal en fait de funérailles ? Un fourgon au galop et au bout de la course le four ou la chaux vive ou encore tel mélange chimique. J'ai lu autrefois un article excellent de Paul Adam sur ce sujet et qui vous expédiait les défunts avec célérité. Vraiment, on ne devrait pas s'occuper des morts. M. DEL. — Je suis bien de votre avis. Cessons donc, s'il vous plaît, cette conversation fâcheuse. M. DESM. — Je vois bien que vous n'aimez pas les émotions. M. DEL. — Eh ! cela dépend. M. DESM. — Vous n'aimez pas les émotions fortes. C'est peut-être sage. Souhaitons-nous l'apoplexie foudroyante et allons nous promener. Ah ! nous ne savons plus goûter la mort, comme un Sénèque, comme un Pétrone. Sommes-nous assez amollis par le christianisme ! Mais c'est irréparable, peut-être aussi une question de race... p. 385-391 de la 6e édition (1922). |