|

André du Fresnois (1887-1914) |

||||||

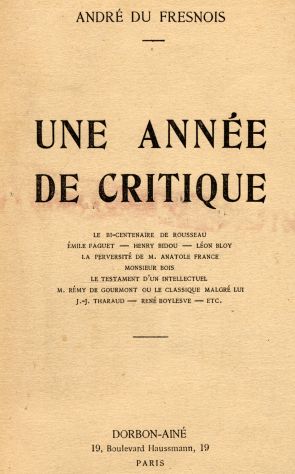

1. « Remy de Gourmont romancier », Mercure de France, 15 mai 1907 2. « Remy de Gourmont, Promenades philosophiques, 2e série », La Phalange, 15 juillet 1908 3. « Remy de Gourmont », Comoedia, 11 octobre 1910 4. « Remy de Gourmont ou le classique malgré lui », La Revue critique des idées et des livres, 10 avril 1913 & Une année de critique, Dorbon-Ainé, 1913 1. « Remy de Gourmont romancier », Mercure de France, 15 mai 1907, pp. 250-259 REMY DE GOURMONT ROMANCIER (1) Le sens des mots est de convention , on classe idéalistes les écrivains qui étudient la seule réalité directement perceptible : les données de la conscience individuelle. Idéalisme, soit, si l'on veut absolument marquer d'une étiquette, dans les cartons de l'histoire littéraire, les œuvres de Remy de Gourmont ; il ne s'agira pas alors de continuer Octave Feuillet ou George Sand, mais « d'exposer sur le même plan et d'analyser avec une pareille bonne volonté », en de petits romans d'aventures possibles, la pensée, l'acte, le songe, la sensualité. Les personnages de Remy de Gourmont ne se ressemblent pas tous, mais on les sent fils d'un même père. Chacun d'eux figure certains sentiments, certaines idées de l'auteur. Et toutes ces personnalités dont chacune tient de lui quelques traits, renseignent sur l'extraordinaire complexité de leur créateur. Personnalité, ai-je choisi, plutôt que caractère. Sans doute, on a souvent montré les hésitations d'un homme aux prises avec la vie, et c'est presque tout le théâtre ou le roman psychologique selon la formule de M. Bourget. Mais précisément parce que l'anxiété du spectateur ou du lecteur attend une solution, il importe que celle-ci se trouve conforme à la logique d'un caractère une fois établi. Ici, au contraire, l'intérêt gît dans la description même des états de conscience, et non dans la décision qui résultera du conflit. Lorsqu'on enseignera sérieusement l'histoire de la littérature, c'est-à-dire lorsqu'on cessera de considérer le chiffre des tirages, on saura qu'il y eut, aux environs de 1890, grâce à M. Barrès, grâce à M. de Gourmont, à d'autres encore, quelque chose de nouveau dans le roman français. Au long des pages de Sixtine, des Chevaux de Diomède, « romans de la vie cérébrale », où l'auteur semble avoir transposé le plus directement sa propre expérience, des jeunes gens devant nous dénudèrent leur âme avec une hautaine ingénuité. Ils ne parlaient plus seulement de ces surhumaines douleurs, de ces bonheurs inouïs qui, jusqu'alors, paraissaient les seuls mouvements de l'être dignes qu'on s'y intéressât, sans doute parce qu'ils sont rares. Et s'ils en parlaient moins, c'est que cette grande flamme des passions exceptionnelles, qui tire de l'ombre ce qu'il y a de commun en tous les hommes, est impuissante à éclairer d'une suffisante clarté la masse quotidienne des sensations, des sentiments qui différencient les individus. Tous les hommes sont égaux devant la passion, et l'essentiel de l'amour est pareil chez ce délicat, chez ce rustre. C'est donc l'accessoire qui importe. Notre réserve profonde, obscure, nos émotions enchevêtrées, changeantes, au gré de l'heure et du paysage (2), et non plus toujours les exaltations du Moi au grand soleil de la conscience, le véritable mécanisme d'un cerveau d'élite et ce qu'il produit naturellement et non plus toujours l'insolite fruit arraché d'un arbre invisible ou inconnu, en un mot la vie complète d'un esprit supérieur, voilà ce que M. de Gourmont, insoucieux de plaire autrement que par l'originalité de la pensée et le charme du style a su montrer dans ses romans. Or, vers la même époque les Mouquettes de M. Zola montraient toute autre chose. Spectacle bien plus captivant ! et les flèches de l'admiration populaire volèrent droit vers la plus large cible. Appartenant à une humanité raffinée, les héros de Remy de Gourmont ont en commun le scepticisme. Mais un scepticisme nécessité par la richesse d'une sensibilité infiniment souple et non le scepticisme glacé d'un conférencier mondain, un scepticisme qui est dédain, pitié, intelligence surtout, et non pas impuissance ; un scepticisme qui a trouvé son expression parfaite dans les Dialogues des Amateurs, où l'on voit deux pensées très voisines, parties du doute, après avoir parcouru ensemble quelques sentiers de la forêt ténébreuse, revenir au doute. Amateurs, le mot est bien exact : nul souci de l'acte chez ces idéalistes. Essaye-t-on, en une conversation, d'échanger quelques idées, on s'aperçoit vite que la majorité des partenaires est incapable de demeurer dans les régions intellectuelles. Pour eux, une idée, c'est l'acte dont elle est grosse. Sa nouveauté, sa beauté n'importent pas, si elle n'est pas susceptible d'une réalisation pratique. C'est cela qu'on appelle aller jusqu'au bout de ses idées. Mais Diomède se refuse à un tel compromis : — « Jusqu'au bout, dit-il, non. Pas aujourd'hui ; il y a trop loin. » De l'intelligence naîtront les idées, et de l'instinct les actes. « Il faut séparer les domaines. » La pensée se suffit à elle-même, plus belle d'être stérile, et l'action, pour garder quelque valeur, doit se dérouler selon la candeur de sa logique spéciale. Cette attitude, qu'adoptent Diomède et ses pareils, est généralement condamnée. On la juge égoïste, ce qui est vrai, et facile, ce qui est plaisant. De ce jugement d'ailleurs ils ne se soucient guère, sachant qu'ils s'élèvent au-dessus des autres fronts, en une posture périlleuse où il est fatigant de se tenir avec grâce. Stylites, plutôt que triomphateurs, s'ils conservent l'orgueil du second, l'endurcissement de l'autre leur est nécessaire. Car le monde est dur à la brebis qui abandonne le troupeau sentimental : « Je ne fais plus partie ni des bois spontanés, ni des jardins bien ordonnés; je n'éprouve aucun plaisir de fraternité ; je suis seul. Comme nous sommes seuls, mon ami ! » Ils n'ont d'autre distraction que de mener sur le Chemin de velours les chevaux capricieux de la pensée. Ils ne sont pas des hommes d'action. L'homme d'action n'est pas nécessairement un imbécile. Ce peut être celui qui, lancé sur la route où ses pas le mèneront infailliblement au doute, s'arrête, et emploie les forces qui lui restent à planter dans la terre rebelle son bâton de voyageur, témoin de son passage. Sans doute, le rêve est supérieur à l'acte, puisqu'il est riche de possibles que l'acte éliminera tous, sauf un. Mais l'action comporte une volupté particulière, une volupté de renoncement. Hubert d'Entragues (Sixtine) et Diomède, et M. Hervart (Un cœur virginal), et les autres, hésitent, peut-on dire, entre l'ironie et l'amour. Le salut ce serait peut-être d'abdiquer l'égoïsme, ou plutôt de « le transporter en une femme. Donner à un autrui l'absurde bonheur dont on ne voudrait pas pour soi ». Mais l'amour, c'est une certitude, une chaîne, une entrave à l'essor de l'intelligence. « Pour aimer, il faut renoncer à tout, c'est-à-dire, à l'ironie. L'ironie c'est l'œil à facettes des libellules, qui d'une fleur de ronce se fait un jardin seigneurial. » Se donner, non : « Je ne veux pas croire; je ne veux pas aimer ; je ne veux pas souffrir ; je ne veux pas être heureux ; je ne veux pas être dupe. Je regarde, j'observe, je juge, je souris. » Mais ailleurs : « Je me contredirai, s'il me plaît. Lever la voile et attendre le plaisir du vent, et s'il me mène à l'écueil et au naufrage, je serai encore supérieur à ceux qui ne naviguèrent jamais que sur les eaux tristes des canaux pleins de feuilles mortes. » Tous ces hommes réfléchissent beaucoup, réfléchissent trop. « Que je suis ridicule, songe M. Hervart, avec mes dissertations intérieures. Je me gâte de délicieuses minutes. » Et tandis qu'ils pratiquent le perpétuel renversement du pour au contre et retournent leur pensée comme une clepsydre, le sable coule, et l'heure d'agir est passée, et Hubert échoue à conquérir Sixtine pour s'être abandonné à une rêverie lorsqu'une activité moins cérébrale était de rigueur; et Hervart n'épousera pas Rose. Ils se consolent : ils apprécient trop l'ironie pour ne pas respecter l'ironique doigt du hasard emmêlant l'écheveau de leurs destinées. Ils se consolent par orgueil et par honte de s'avouer malheureux : « Il n'y aura pour moi ni Circés ni Dalilas. Tu ne me feras pas souffrir au delà de ma volonté. Quand bien même je serais dupe de mon orgueil, j'aime cela mieux encore que d'être dupe de ma sensitivité, et je dédaignerai jusqu'au souvenir de l'inconsciente tueuse qui aurait pu m'écraser. » Ils se consolent, dans la contemplation du ciel esthétique, et parce que, martyrs de la pensée, et conscients de leur monstruosité, presque tous gardent du moins ce privilège de rendre aux choses, par le moyen de l'art, le prestige dont l'analyse les avait dépouillées. Egoïstes, et ne craignant pas pour eux-mêmes la souffrance qui est encore, avec l'amour, le meilleur ferment de beauté, ils ne la craignent pas pour autrui, et la théorie des délaissées s'allonge de nouvelles pleureuses. Larmes vite séchées : il n'est pas donné à tous de savoir souffrir. Pour une Mme de la Mésangerie qui s'efface, ayant jeté, dans le soir obscurci du deuil de sa passion, son cri d'amoureuse demeuré sans écho, combien d'Annette, de Rose guérissent heureusement ! C'est qu'elles n'ont pas encore rencontré le Messie qui révèle aux femmes et leur génie et leur mission. On a dit que chacune n'a dans sa vie qu'un seul amant. C'est peut-être vrai, — comme toutes les opinions sur l'amour. Une femme espère, et vit avec son rêve, cherche, trouve, et vit avec son souvenir (et celle qui ne trouve pas doit se taire, car elle s'ignore elle-même. Parfois elle se trompe ; alors elle recommence sa quête ingénue, sans s'apercevoir qu'elle apprécie bien souvent chez celui-ci des qualités exactement contraires à celles qui l'avaient séduite chez celui-là : jeu de l'amour et du hasard. A ces pèlerines d'amour il faut plaire, d'abord, — et voici, dit-on, des recettes. Mais quand les employer ? Y en a-t-il une pour la ville et une pour la campagne, pour le soleil et pour l'ombre, pour l'heure de la promenade et pour l'heure du bal ? Voici des phrases, et jetez-les, brandons, par-dessus les murs de la citadelle. Mais si un vent froid les emporte au large, et si la plaie de l'ironie les éteint en chemin ? Ils sont gais, les professeurs de science amoureuse. Plus variées en apparence que les hommes, les femmes des romans de Remy de Gourmont, elles aussi sont d'une même famille. Elles attendent, beautés malléables, la main du pétrisseur prédestiné, elles attendent le magicien de qui l'amour et peut-être la cruauté appellera à la vie les fantômales figures de la tapisserie, le musicien dont l'archet, en émouvant le corps, fera sourdre des profondeurs de l'âme le chant particulier que toute âme recèle. Et malgré les déboires : « Je regrette le songe que je me faisais de l'amour », ou les désillusions : « Ce n'est pas bien supérieur à manger une pêche », elles sentent qu'il n'est pas deux moyens pour elles de se réaliser selon le vœu de leur nature. « Car, enfin, si je suis fantôme un peu moins, je le dois à des insistances corporelles, et cela compte... et tiens, duperie ou non, je t'aime. » (Le Fantôme.) Elles qui savent que « le cœur d'une femme, cela contient son âme et son intelligence », et qu'à certains moments « tout devient clair », et que « les muqueuses, par un mystère ineffable, renferment dans leurs plis obscurs toutes les richesses de l'infini », ne s'attristent pas trop de faire du bonheur avec de l'inconscience. Elles, qui « comprennent en aimant », ne comprennent pas bien et méprisent les répugnances de l'homme à « passer le fleuve » pour cueillir les fruits lourds de la passion, en oubliant sur la rive ce manteau d'indifférence qui condamne ceux qui le portent à une solitude éternelle. Elles s'étonnent que l'homme fuie ce que la femme désire. Diomède, vous avez peur de vos désirs, qu'ils ne se gonflent, fantastiques bêtes, avec des mâchoires, des ongles, peur de l'émotion, peur du sentiment, peur de vivre. — Mais je vis, et beaucoup ; je marche, je songe, je me prête à des fantaisies... — Vous vous prêtez, c'est bien cela, vous ne vous donnez jamais. Contre le sort de la femme, il y a des révoltées : les sexes ne sont pas aussi distincts moralement que physiquement et l'on voit des hommes à caractère féminin, ou la réciproque. Adélaïde Fairlie possède, ou croit posséder, deux qualités éminemment masculines : l'égoïsme et l'orgueil. Elle pratiquerait sans scrupules la méthode, réservée aux mâles, des expériences successives : « Je suis égoïste comme un homme. Je veux comme un homme, vivre ma force, mon intelligence, mes sensations ; je veux vivre ma vie. » Elle ne consent pas au sacrifice, ou du moins elle en préservera les agneaux favoris : « Donner l'intégralité de son amour ? et que gardera-t-on pour jeter aux monstres le long de la vie ? » Mais ces agréables raisonnements sont le bruit de son cerveau, c'est-à-dire, — il s'agit d'une femme, — peu valables. Patientons jusqu'à l'éveil du cœur, et des sens. Car cette jeune féministe est vierge. Chère petite fille ! Orgueilleuse aussi, et menteuse moins inconsciente la marquise de La Tour, une autre héroïne du Songe d'une femme. C'est un roman par lettres. Les héros devront se peindre eux-mêmes, et s'ils nous trompent, quel plaisir de soulever le coin du masque que des mains délicates retiennent ! Avec quelques-uns de leurs rêves, les femmes qui signèrent ces portraits composent une figure, et c'est cette figure qu'elles veulent livrer au monde comme leur véridique image. Claude de La Tour, libertine parce que toujours déçue, se proclame une sentimentale incomprise. Elle n'est qu'une orgueilleuse et qui vibre difficilement. Peut-être une virtuose de la sensation plutôt qu'une amoureuse. Humble devant les hommes, son amie Anna des Loges mettra son orgueil à paraître l'amoureuse satisfaite qu'elle languit de n'être pas encore. Toutes veulent être devinées, et mentent, tant qu'elles n'ont pas rencontré Œdipe, mentent, tant qu'elles n'aiment pas. Paul Pelasge ou Pierre Bazan, leurs complices, mentent ou se mentent à eux-mêmes dès qu'ils aiment. Lorsque, curieux quadrille, la fiancée de Pelasge devient la femme de Bazan, et la maîtresse de Bazan la maîtresse de Pelasge, les amants ne veulent plus croire à la sincérité des confessions dans lesquelles ils se racontaient l'un à l'autre des aventures où ce qu'il y avait en eux-mêmes d'essentiel n'était pas engagé : « J'ai amplifié, j'ai coloré. Es-tu bien sûr de n'avoir jamais inventé ? » Dupes, sans doute et ils le savent, et qu'ils le sont dans le sens de la vie. Leur liberté, dont ils font si grand cas, ils jonglent avec elle comme ils jonglent avec les idées. Ils jouent leur bonheur sur une carte, avec un détachement élégant, et ils ne regrettent rien : ils sont beaux Joueurs. Je m'aperçois que j'ai négligé l'intrigue de ces romans. C'est que décidément, cela n'a guère d'importance, puisque « toute histoire d'amour comporte trois ou quatre dénouements également logiques ». Celui qui goûte l'intrigue n'a que faire des livres de Gourmont : voici la rue, la scène, le journal. Il faut un fil pour relier les pierres du collier, mais ce sont elles qui ont du prix et qu'il faut regarder, même si le fil est d'or. Le sujet de Un cœur virginal pourrait fournir le canevas où broder les fleurs décolorées d'un roman pour jeunes filles. Il peut aussi permettre quelques-unes des pages les plus osées que je connaisse. Pages licencieuses, certes, scabreuses même mais non pas polissonnes : on chercherait en vain, dans la prose de M. de Gourmont, ce que les épiciers de la littérature débitent sous le nom d'esprit gaulois. La plupart des romans s'arrêtent quand l'amour physique entre en jeu : de là une impression d'inachevé, de convenu. Remy de Gourmont croit que des choses qui occupent une grande place dans la vie en doivent avoir une dans l'art. L'amour ne s'exprime pas seulement en jolis discours ; il use d'arguments plus pénétrants. Un cœur virginal, ce livre, aurait plu, j'en suis sûr à nos aïeules du XVIIIe siècle. Il faudra bientôt remonter à ces époques lointaines pour trouver des exemples d'équilibre. Aujourd'hui, la mode est à la sentimentalité. Etre sentimental, c'est peut-être une manière populaire d'être sensuel ; c'est toujours une façon indiscrète d'être sensible. Les héros de M. de Gourmont, s'ils consentent quelquefois à déchoir, restent ironiques ; ainsi l'intelligence conserve ses droits. Logiquement, mais à l'encontre de ce qui est cru d'habitude, cela ne leur advient pas dans la jeunesse, mais à cet âge « où l'on est qualifié par les femmes bienveillantes d'homme encore jeune ou dans la force de l'âge ». Ou plutôt, ils ne deviennent pas sentimentaux, « mais leur sensibilité s'exaspère jusqu'à ne plus goûter que les nuances et les finesses de la vie, voilà la vérité ». Le jeune homme sentimental, type lamentable ! Il faut saper sans relâche le piédestal où le romantisme jucha cet efflanqué dérisoire. Toutes les souffrances ne sont pas nobles. Le cerne des yeux n'est pas toujours le reflet de l'azur céleste, et si les bras des éphèbes tremblent de fièvre, ce n'est pas toujours Pour avoir étreint des nuées. Le vague à l'âme se guérit, avec un peu d'argent et pas mal de cynisme. Il ya au chapitre XIV d'Un Cœur virginal quelques paragraphes que tout adolescent devrait lire. M. Hervart d'ailleurs en fait son profit, encore qu'ayant dépassé la quarantaine. Sur le point de conclure un mariage plein de pièges il s'avise à temps que le calme qu'on éprouve auprès des vierges est précurseur de la tempête. Saura-t-on, d'une main ferme, tenir la barre parmi les flots courroucés ? Les jeunes filles sont chastes, en attendant mieux. Ignorant tout, elles désirent tout, et davantage. Gare à celui qui voudra les initier trop tôt aux charmes de la retraite, au moment où elles soupirent après les hasards du grand chemin. M. Hervart retire sa candidature ayant reçu, d'un professeur habile, une ou deux leçons de physique — expérimentale. Réellement, les héros de M. de Gourmont ne sont pas sentimentaux. Mais ils sont sensibles, prodigieusement. Voyez leur style : les acquisitions de leur sensibilité y sont éternisées en images toujours neuves. L'écriture de Remy de Gourmont est d'une richesse peu commune. L'art, l'histoire, et le rêve, et les sciences, et tous les métiers, aussi bien que la nature, dans tous ses aspects, lui fournissent les matériaux des guirlandes d'images qu'il tresse pour la joie de ceux qui préfèrent à bien des choses une idée juste modelée par une métaphore bien conduite, et les voluptés subtiles de l'assonance et de l'allitération. Partout, M. de Gourmont a laissé paraître un peu de l'amitié fervente qu'il a pour la terre, et la plus familière, qui est pour lui la terre normande. Il lui a emprunté ses parfums : on les retrouve aux feuilles de ses livres. Seul bénéfice qu'un auteur qui n'écrit pas en patois puisse retirer de la « décentralisation ». Et cette connaissance très précise des choses de la campagne nous rappelle que l'écrivain de qui nous venons d'étudier les romans — la moindre part, peut-être, de son œuvre, — est aussi un savant, comme les réflexions et les remarques ingénieuses dont ses personnages sont prodigues nous empêchent d'oublier que M. de Gourmont est l'un de nos premiers philosophes. S'étonnera-t-on que ce philosophe prenne le temps de nous amuser avec des contes ? Il répondrait, je pense, que l'art est précisément un jeu. L'art n'a point souci de moraliser ni d'instruire, bien qu'on ait tenté souvent de l'enrôler au service d'une science provisoire ou d'une religion périssable. Les héros de Gourmont sont sains : ils n'ont de social que le nécessaire, et n'admettent la morale qu'à titre de piment. Si on leur demandait compte de l'emploi qu'ils font de leurs facultés, ils répondraient à leur tour que « toutes les manifestations de l'activité vitale, ou spécialement humaine, semblent bien équipollentes ». Il n'en faut mépriser aucune, afin de se préparer des souvenirs, et non des regrets. Bien qu'ils ne chantent pas d'hymnes d'un optimisme exagéré, des livres comme ceux-ci ne sont pas décourageants. Tandis qu'on achève un roman « réaliste » ou qu'on sort d'une salle des boulevards avec des nausées et un désir très pressant d'aller s'enquérir si la civilisation des derniers Aztèques ne serait pas infiniment supérieure à la nôtre, Entragues, Diomède, Damase, ou le dieu épicurien d'Une nuit au Luxembourg (3), nous enseignent l'énergie de vivre notre vie telle qu'elle nous est offerte, sans espoir comme sans remords. Et si la sensation nous leurre et si tout n'est qu'illusion, l'illusion trouvera en elle-même sa justification, afin que soit vérifiée cette parole que « le monde est fait pour aboutir à un beau livre ». Cette vie, illogique et multiple, un peu féroce et décevante un peu, ils la chérissent avec une passion triste, ils la redoutent et la respectent, comme ils redoutent et respectent les femmes ; et ils ne la maudissent pas, parce qu'on ne peut la maudire qu'avec des gestes qu'on lui emprunte. Les manuels scolaires propagent cette notion que les « grands hommes » vivent au-dessus de leur siècle, qu'ils pleurent sur le passé, se lamentent sur le présent, et se réjouissent par anticipation avec les citoyens des temps futurs ; qu'ils sont des grincheux ou des prophètes, c'est-à-dire des grincheux turbulents. Pure sottise. Reconnaît-on la méthode d'un Gœthe ? Les sages que nous présente M. de Gourmont, ayant trouvé jadis le moyen de « vivre hors du monde tout en vivant dans le monde », abordent maintenant (4) ce monde avec une familiarité souriante une sympathie cordiale, et contemplent pieusement cette face du grand mystère qu'est le visage d'une petite fille. Cela est bien ainsi. La sagesse tient dans un mot : accepter. Amor fati, c'est la devise des forts, l'évangile de Zarathoustra. (1) Un Cœur virginal, roman, par Remy de Gourmont. Mercure de France, 1907. (2) Cf. Jean Blum, la Philosophie de M. Bergson et le Symbolisme. (Mercure de France, 15 septembre 1906.) (3) Je n'ai point parlé de cet ouvrage, parce qu'il rentre dans la rubrique : crititique philosophique. Malgré tout ce qu'une telle division a de superficiel, quand il s'agit d'une œuvre où la personnalité de l'auteur est partout évidente, j'ai dû l'adopter, ou faire semblant, pour limiter mon sujet. Une Nuit au Luxembourg est cependant catalogué roman. Mais plus que jamais les personnages ne sont là que pour servir de tremplins à des spéculations, leur « extérieur » importe peu. L'homme, animal capable d'abstraire, ne peut vivre longtemps dans l'abstraction. Nous percevons mieux le sens des mots si nous connaissons la bouche qui les prononce, et nous goûtons plus aisément la grâce d'une idée si cette idée se fait femme, et si la femme est dans nos bras. Ce livre, dont tout élément d'émotion autre qu'intellectuelle est strictement éliminé, verse souvent cette ivresse cérébrale que nous demandions à certaines pages du Faust : mais le rêveur ne perd pas l'équilibre sur le sol mouvant de ses rêves. Si la pensée s'envole, grisée, vers des cimes trop nuageuses, un sourire, pierre de fronde, lui casse l'aile. (4) Les dates sont ici significatives : Une Nuit au Luxembourg, paysages métaphysiques, 1906, et 1907, Un Cœur virginal . Cet ordre est certainement voulu : le premier enseignait une méthode ; l'autre, où la physique joue un grand rôle, met cette méthode en pratique. ANDRÉ DU FRESNOIS. 2. « Littérature : Remy de Gourmont, Promenades philosophiques, 2e série », La Phalange, 15 juillet 1908, pp.164-16 3. « Remy de Gourmont », Comoedia, 11 octobre 1910 4. « Remy de Gourmont ou le classique malgré lui », La Revue critique des idées et des livres, 10 avril 1913, pp. 33-41 & Une année de critique, Dorbon-Ainé, 1913, pp. 233-243

M. Remy de Gourmont ou le classique malgré lui Le dernier volume des Promenades littéraires (1), de M. Remy de Gourmont, contenait des attaques violentes, quoique brèves, contre des doctrines et des hommes que nous aimons. Les doctrines étaient souvent méconnaissables, et les hommes n'étaient jamais nommés, mais on parvenait, sans grand effort, à identifier ceux-ci, à reconstituer celles-là. C'est la manière du chroniqueur charmant et profond des Epilogues, du styliste incomparable du Songe d'une femme : l'allusion, le dédain. Nul n'abonde en affirmations délibérées comme cet écrivain sceptique. Les traits qu'il lance enfoncent assez profondément leur pointe pour qu'aucune oscillation n'agite l'autre extrémité, et s'il veut insinuer le doute dans l'esprit du lecteur, il ne recourt pas à des atténuations, mais à des juxtapositions de vérités. La pensée de M. Remy de Gourmont forme le labyrinthe le plus compliqué où puisse s'aventurer un critique, mais c'est en disciple, il m'en souvient, que d'abord je tentai d'y pénétrer, en disciple très jeune, et que, par cela même, devaient séduire surtout les singularités de son maître. Rien ne vaut cette façon de se lover à l'intérieur d'une pensée, pour résoudre, en les adoptant, en les vivant, ses antinomies. Mais quel rapport fournir de ce temps d'expérience ? Espérez-vous avoir le dernier mot de la critique sur un Barrès, sur un Gourmont, sur un France tant qu'ils vivront ? La relation de l'homme à l'œuvre ne peut être décrite, sinon très discrètement. Dirai-je, du moins, l'influence qu'exerça, selon moi, sur un écrivain aussi purement français que M. de Gourmont, la philosophie de Nietzsche, ou, plutôt, son esthétique de la vie ? Jusqu'alors, on connaissait l'auteur de Sixtine, c'est-à-dire un désespéré ironique et sensuel ; niant le monde extérieur au profit de la réalité des mots, de leur couleur, de leur sonorité, de leur parfum ; assez ami de la religion, non pas de la foi, mais du dogme, pour ce qu'il a de mystérieux et d'irréductible à la raison du vulgaire ; enclin à admirer les formes les plus récentes de l'art, en considération de l'effarement qu'elles causent au philistin ; bref, un homme tombant à chaque pas dans le péché d'orgueil, et complaisant à sa tristesse. Survient Nietzsche. Il célèbre la vie, la force, la santé. Mais c'est par ses mépris autant que par son lyrisme qu'il plaît à notre grand dédaigneux. L'attitude de Nietzsche immobilise un second mouvement, une réaction, une contraction. Elle lui a été suggérée par des aspirations qui, chez lui, combattent le tempérament originel, qui est d'un malade ; et, grâce à son génie, il parvient à l'imposer comme l'attitude la plus belle et la plus noble, même à l'esprit du décadent que pouvait paraître le premier Gourmont. Un malade de Weimar avait donné au monde l'évangile de la force. C'est un disciple intellectuel de Flaubert et de Villiers de l'Isle-Adam qui va ressusciter chez nous, parmi les métaphysiques symbolistes, la claire sagesse d'Épicure ; c'est un ami de l'auteur d'A rebours qui va chanter la joie de vivre en conformité avec les lois de l'univers. De telles métamorphoses ne s'accomplissent qu'à la surface. Je ne crois pas à la gaîté de M. Remy de Gourmont. Ses hymnes à la vie, à l'instinct, sont beaux et émouvants. Il leur manque la spontanéité et j'y admire surtout le bulletin d'une victoire qu'il remporta sur soi-même. On dirait qu'il s'est recréé volontairement une nature, et sans doute, y eut-il moins de peine qu'un autre, ayant gardé d'une longue formation terrienne, catholique et française, le bienfait d'une raison nette et saine ; mais ne nous a-t-il pas appris à considérer en toute chose le primat de la sensibilité ? La sienne fut pessimiste et romantique, et il ne se dégagera pas de ce romantisme et de ce pessimisme. Sa pensée en conserve l'empreinte, et aussi sa sensualité, qu'il souhaiterait purement païenne. Aux points opposés de son évolution, on retrouverait les mêmes idées fondamentales, comme les mêmes accords aux extrémités du clavier. La vérité, a-t-il écrit, c'est le doute, tempéré par le mépris. Qu'importe que ce mépris, jadis re[n]frogné, s'adoucisse maintenant, s'atténue en un conseil débonnaire, en une invitation à goûter, d'un cœur satisfait, les petites joies de la vie ? Remy de Gourmont, qui tient si fort à sa liberté, reste pour jamais l'esclave des modes de sentir qui, au temps de sa jeunesse, étaient répandus dans l'air, et dont il a nourri son cœur. Ceux qui eurent besoin de Nietzsche pour surmonter le pessimisme ressentent toujours, de ce rude traitement, un malaise. Je les imagine se formant, chaque matin nouveau, une nouvelle raison de vivre, un de ces profitables mensonges où leur philosophe voyait la condition de la vie, et dont ils n'ignorent pas le caractère illusoire. C'est une entreprise courageuse, mais écrasante. Elle ne saurait être menée à bien dans la sérénité. C'est pourquoi, qu'elles exaltent, comme jadis, le mysticisme, ou qu'elles se réclament, comme maintenant, d'un positivisme panthéiste, les idées de M. Remy de Gourmont se présentent toujours d'un air agressif, sous une armure de mots qui sont autant de pointes. « Nous n'avons rien à attendre que de nous-mêmes, dit-il, et nous devons vivre en conformité avec les lois de la nature... C'est la seule philosophie. » N'allez pas en proposer une autre à ce singulier sceptique : il tient d'autant plus fortement à celle qu'il a adoptée que son adhésion fut plus gratuite et plus contingente. Une conviction où s'épanouirait tout son être, et non plus seulement une part de lui-même, eût engendré un peu de calme, un peu de paix. Mais presque toujours Gourmont philosophe contre quelqu'un. Il s'adresse au contradicteur possible qui est tout près de lui, en lui peut-être. Tant que l'on devinera, sous ses phrases, le dialogue muet dont elles sont issues, il n'y aura pas lieu de trop s'inquiéter de ses propositions les plus étranges. On se dira qu'en ces moments sa raison, merveilleusement lucide, n'a pu triompher du tempérament d'un simple mouvement d'humeur, du dépit causé par une ombre importune, du désir d'étonner... Si M. de Gourmont écrit : Le symbolisme se rattache au romantisme, dont il découle, d'ailleurs, directement, ainsi que toute littérature digne de ce nom. La renaissance classique est une amère supercherie sous laquelle se cache l'impuissance du style, lequel est bien près d'être tout, car les idées, dépourvues du vêtement qui les pare, les redresse et les embellit, ne seront jamais que des pauvresses. On les ramasse à la pelle le long des rues, et elles encombrent les asiles de nuit de la littérature. Ce qui marque un écrivain, c'est qu'il sait écrire, vérité trop élémentaire ! Retournez-vous cependant, et regardez la perspective littéraire : ceux-là seuls ont laissé une trace qui surent écrire. Je ne crois pas que cela soit pour autre chose que le style qu'on lise les sermons de Bossuet et qu'on impose encore aux enfants sa chimérique Histoire universelle. Et n'est-ce pas le style encore qui nous permet d'admirer la Tentation de saint Antoine et de nous y plaire ? Si M. de Gourmont écrit ces choses, qui ne paraissent audacieuses que parce qu'elles sont des truismes tronqués, nous ne devons pas oublier qu'en maints ouvrages, il a indiqué l'identité profonde de la pensée et du style. Si, en faveur du romantisme, et pour en faire découler « toute littérature digne de ce nom », il formule un non-sens, tournons quelques feuillets : nous le verrons noter, à propos de la littérature la plus récente, que « le style simple et précis, loin de l'éloquence romantique, est, après des tâtonnements, des essais d'une fantaisie excessive, redevenu ce qui plaît davantage, ce qui décèle un écrivain ». Plus loin, nous élèverons-nous contre ce paragraphe : J'écris pour ceux qui savent que la perfection n'est qu'une des qualités de l'œuvre d'art et qu'il y a une qualité supérieure à la perfection même et que c'est la vie. La perfection peut être considérée comme un arrêt dans l'évolution des formes. La chair est devenue marbre, et c'est la fin. De la poétique de Racine, rien ne pouvait sortir et rien n'est sorti. Racine est le marbre parfait et stérile. De l'imparfaite poétique de Victor Hugo, tout pouvait naître et tout est né : Hugo, c'est de la matière vivante, c'est la fécondité indéfinie... Nous indignerons-nous ? Remarquons seulement que, pour prouver que vie et perfection s'excluent, le maître en l'art de dissocier les idées se laisse duper ici par une analogie, bien moins, par une métaphore : « la chair est devenue marbre... » Si l'on cédait au goût de la contradiction, on répondrait à M. Remy de Gourmont : de l'imparfaite poétique d'un Hugo, rien n'a pu naître et rien ne naquit en effet. Seule la perfection est féconde, puisqu'elle bafoue les imitateurs, puisqu'elle anéantit les larves. La statue de marbre parle et dit à l'apprenti : « Ne t'avise pas d'ajouter un atome à la matière dont je suis faite. Va le porter ailleurs. Cependant, en travaillant, ne cesse pas de me regarder, non pour chercher dans les formes de mon corps un modèle, mais pour trouver, dans leur harmonie, le secret d'une méthode éternelle. » Mais revenons, un instant, sur l'inconséquence de M. de Gourmont, qui, préférant « la vie » à la « perfection », réserve les plus chaudes, les plus excessives louanges que contienne son livre, à quel auteur, à quel ouvrage ? A Flaubert, à Bouvard et Pécuchet ! Impossible de mieux distinguer qu'à cette occasion les contrariétés d'un homme dont la volonté modifia la nature, mais chez qui la nature prend de brusques revanches. Préférer « la vie » à « la perfection », et célébrer comme un des plus grands livres du siècle ce Bouvard et Pécuchet qui proclame le néant de l'action, le néant du sentiment, le néant de la pensée ! Quelle lumière sur une âme ! M. de Gourmont l'a éprouvé, ce goût de néant qu'un tel livre porte au cœur. C'est même la raison de sa prédilection. Il y voit le livre par excellence, « le livre pour les forts ». Tristesse, orgueil, orgueil de la tristesse, nous n'en sortirons pas, et M. de Gourmont non plus. Tout cela, pour n'avoir pas voulu reconnaître que l'antinomie de « la perfection » et de « la vie » est purement conventionnelle, comme toutes les antinomies, d'ailleurs. Heureusement, à côté des paradoxes et des sophismes de l'amour-propre, l'œuvre de M. Remy de Gourmont nous fournit une vérification des principes qu'il combat, et nous propose un exemple. Une vérification : quand M. de Gourmont a-t-il le mieux satisfait, dans ses œuvres personnelles, à son penchant pour la tristesse, à son humeur orgueilleuse ? Quand a-t-il cédé à son amour du mot pour lui-même, à son goût des prouesses du style ? Il faudrait citer ici le titre de volumes qui témoignent d'une étonnante virtuosité, mais qui, marqués, jeunes encore, des signes de la décrépitude, n'intéressent plus guère que les bibliophiles ou les plus minutieux amateurs de littératures d'exception. Jamais pourtant l'esthétique du style par dessus tout, du style, vêtement de l'idée plus important que l'idée elle-même, n'avait été appliquée de façon si résolue, et avec autant de talent. Elle était donc fausse ? Voilà la vérification. Et voici l'exemple. Il nous montre à quelle beauté peuvent atteindre les jeux mêlés des idées et du style. Le démon qui incite quelquefois M. de Gourmont à émettre des opinions inquiétantes fut toujours sans prise sur ses facultés d'écrivain. M. de Gourmont traversa le symbolisme, il en fut le philosophe et le critique ; il vient de se faire, dans son dernier volume, le pieux gardien de ce cabinet des antiques. Je pense que des amitiés de jeunesse expliqueraient son inexplicable indulgence pour l'art de certains pontifes de l'école. Mais s'il justifie leur façon d'écrire, il se garda toujours d'écrire comme eux. Même dans les minces plaquettes où il s'adonnait aux amusements verbaux, un sûr instinct soutenait cet arrière-petit-neveu de Malherbe, un sens infaillible des possibilités et des impossibilités de la langue française. Il lui avait fallu le breuvage nietzschéen pour y puiser la force de surmonter, au moins théoriquement, le dégoût de vivre ; mais pour conserver intact l'instrument de sa pensée, il n'eut besoin d'aucun secours. Français au milieu des barbares qui encombraient les chapelles symbolistes, extrêmement cultivé parmi force ignorants, l'atavisme en lui s'accordait avec la raison pour tempérer, annihiler les suggestions d'une sensibilité tout imprégnée des vapeurs du siècle. Le miracle de son œuvre, c'est que le sentiment, que l'on y devine souvent morbide, n'ait jamais corrompu l'expression. Sa leçon, c'est que tout sentiment, s'il est cultivé selon une bonne méthode, peut perdre son venin et croître en dignité. Cette méthode, ce lucide regard intellectuel porté sur toutes choses, c'est la méthode classique. Peu nous importe après cela que M. de Gourmont, pour taquiner Maurras ou Lasserre, et dénaturant le sens qu'ils donnent au mot, décrète que le classicisme est un masque de l'impuissance. Que fait un paradoxe, quand celui qui l'émet nous offre un exemple qui le contredit ? Le sophiste en faisant un pas vient de réfuter sa propre démonstration et prouve que le mouvement existe. M. Remy de Gourmont, c'est le classique malgré lui. Cette méthode heureuse, qu'il applique spontanément, ne l'empêche pas de donner de temps à autre dans l'erreur ; mais alors, elle nous permet de discerner assez tôt cette erreur, et d'en tirer quelques renseignements sur la psychologie de M. de Gourmont lui-même. On n'examine pas sans profit les démarches d'un tel esprit. Quand il se trompe, il nous instruit encore. Enfin, ici, c'est l'homme qui nous intéresse autant et plus que ce qu'il dit, c'est le reflet, sur les pages, de son âme travaillée, amoureuse tout ensemble de complications et d'ingénuité. Et nous sommes un peu intimidés de pressentir que cet écrivain, s'il publie des erreurs, le sait et, sans doute, en jouit, étant pervers. Echos

A consulter : André du Fresnois |

||||||

Jean de Gourmont, « Littérature », Mercure de France, 16 novembre 1913, pp. 371-372

Jean de Gourmont, « Littérature », Mercure de France, 16 novembre 1913, pp. 371-372