|

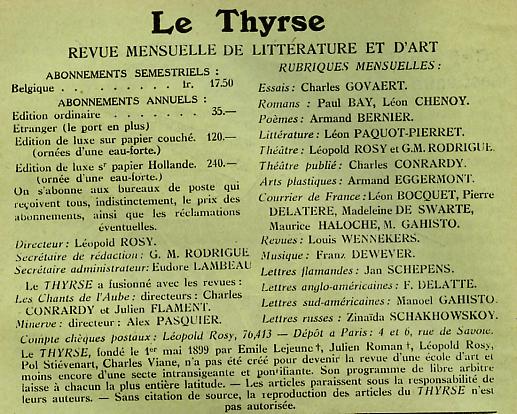

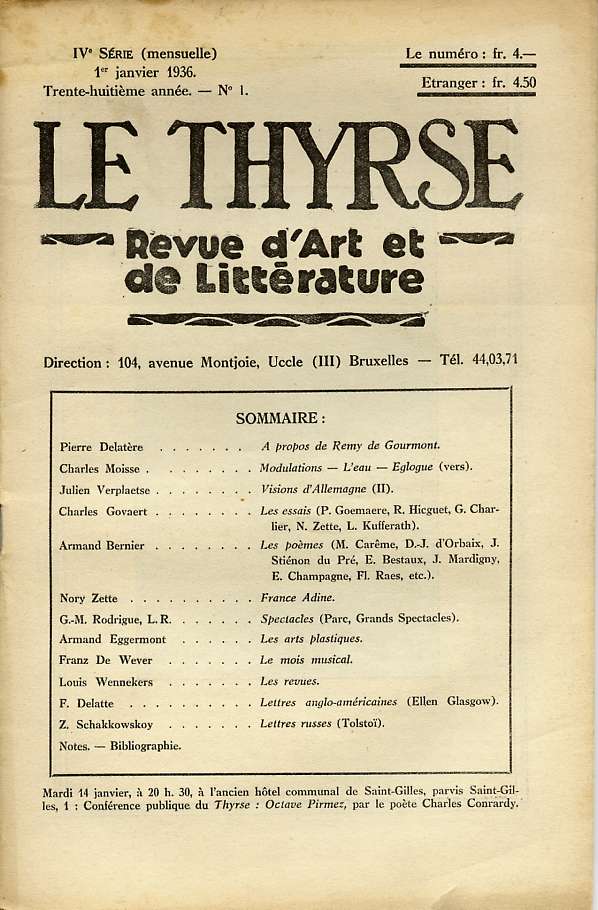

Le Thyrse (fondé le 1er mai 1899) |

||

- « Notes », p. 23 Le Mercure de France du 15 septembre reproduit un article de Camille Mauclair, paru dans la Dépêche de Toulouse du 1er août, sous le titre « Un Humaniste » et consacré à notre collaborateur Philéas Lebesgue. Camille Mauclair y analyse magistralement l'œuvre de l'écrivain laboureur et y annonce la publication par souscription d'une édition d'&339;uvres choisies de P. Lebesgue. R. de Bury ajoute : « Oui, comme l'écrit Mauclair, cela finit toujours par se savoir qu'un homme a une valeur, même s'il n'a fait aucune visite aux dames chanoinesses des cinq à sept littéraires. Et combien cet hommage est plus vrai, plus touchant et plus durable que telles couronnes académiques obtenues par d'hypocrites courbettes devant le chapeau d'un académicien. » - Jean de Gourmont, « En route pour le Néant », p. 447 En route pour le Néant Sur le quai d'une gare parisienne, au départ d'un train de luxe pour l'Italie : tous ces voyageurs sont étiquetés et portent un nom qui prétend indiquer leur race, leur origine, leur poids d'or, leur valeur sociale. La mort subite de l'un d'eux mettrait en mouvement toutes sortes d'administrations municipales et funéraires, agiterait des cloches, harnacherait des chevaux, vêtirait subitement de noir un troupeau familier d'êtres humains, provoquerait des actes et des procès chez des notaires et des avoués, susciterait l'hypocrisie des larmes, des lamentations et des lieux-communs. Je songe que tous ces étiquetés partent sans autre but que de promener le médiocres passions, des vices sans courage, des mysticités sans assurance ; ils portent au cou des fétiches et ont chacun, quelque puérile qu'elle soit, une conception métaphysique de la vie. Les uns, solidement accrochés à la révélation, ont la vanité de s'imaginer qu'un dieu se fâcherait s'ils se penchaient vers les parfums secrets de leurs voisines ; les autres, dédaigneux des religions officielles, rêvent avec confiance aux heureuses prédictions d'une voyante ou d'une cartomancienne ; celui-ci concentre toutes les facultés de son intelligence à contracter sur un monocle cerclé d'or les muscles de son visage ; celui-là se réfugie dans le sentiment orgueilleux de sa haute noblesse et contemple à son doigt l'écusson que ses ancêtres n'ont sans doute jamais porté sur leurs bannières : il s'en sert pour cacheter de pauvres lettres sans style et sans passion... ... Quel événement formidable ferait donc sortir ces imbéciles de luxe de leur torpeur satisfaite ? Si on leur annonçait, avec une certitude scientifique (car ils croient tous religieusement à la science) l'imminente fin d'un monde où ils tournent en rond comme des écureuils dans une cage, sans rien regarder ni rien voir, peut-être oublieraient-ils enfin les petites étiquettes où sont inscrits leurs noms, leur valeur sociale, leur poids d'or, et se jetteraient-ils, dionysiaques, sur la vie qui va leur échapper. Mais non, même devant la mort, ils garderaient leurs monocles et leurs vertugadins, leur vanité et leur sens étroit de la hiérarchie. L'intelligence de l'homme du monde n'est que de la vanité cristallisée, et rien, pas même l'idée de la mort, ne saurait la faire fondre. Je regarde le troupeau de luxe qu'un employé ironique enferme dans les cages roulantes : En route pour le Néant ! Jean de Gourmont. - Renée Dunan, « Les Modes spirituelles (VI) », p. 71-72 Le chevalier des Touches, par Barbey d'Aurevilly. (Jonquières, 80 fr.) . Je suis lasse des histoires de maris trompés, dont la littérature d'après guerre devait nous débarrasser et dont elle nous accable. Je suis saturée de ces romans, fabriqués au quintal, où des écrivains, sans génie et sans orthographe, nous apprennent que les femmes doivent être fidèles et les maris volages. Qu'ils, et elles, soient, par Zeus, Javeh, Satan ou Ahriman, ce qui leur plaira, mais qu'on nous fiche la paix avec ces histoires d'époux qui n'ont jamais vu Carcassonne... Voilà trente siècles que la fidélité ou l'infidélité en ménage a donné son plein littéraire. Depuis Ménélas, Paris et Hélène, tout est dit sur le cocuage. D'où sortent donc ces croquants qui se figurent avoir inventé le plus vieux des jeux humains ? Et ces prolégomènes diront pourquoi j'ai trouvé un vrai charme dans ce roman aventureux de Barbey d'Aurevilly : Le chevalier des Touches. On y apporte à vivre une alacrité féroce et tumultueuse. On s'y bat, on y frôle la guillotine qui ne faisait pas grâce aux chouans. On y aime aussi, mais d'un amour qui n'use point des façons faussement naïves de nos moralistes d'office contemporains. Car c'est un roman chouan. Et ce chevalier des Touches, athlète trop féminin, ambigu coureur du maquis normand, est une personnalité neuve et forte qui repose de toutes ces figures pour vitrines de coiffeurs auxquelles sont dévoués les prix littéraires. Mais je n'ai pas tout dit de cet ouvrage en parlant de son texte. Il est ici publié par un des maîtres de l'édition de luxe à Paris : Jonquières. Une typographie magnifique, la plus belle que j'aie vue depuis longtemps, met ce volume au niveau des grandes éditions du temps de Plantin. Le graveur Pastré a enfin illustré le chevalier des Touches avec un art harmonieux et subtil. C'est un véritable illustrateur, Pastré, qui n'ajoute pas au texte des fantaisies de son cru, mais ne cherche qu'à l'interpréter de façon évocatrice, et qui réussit. Renée DUNAN. - Renée Dunan, « Les Modes spirituelles (XII) », p. 212 Une Nuit au Luxembourg, par Remy de Gourmont. (Plicque, 60 fr.) . C'est ici un roman philosophique, dans l'esprit des Jérôme Coignard, d'Anatole France. Mais Remy de Gourmont était à la fois plus païen d'esprit et moins beau conteur que France. Une Nuit au Luxembourg est donc plus près des beaux rêves de Hellade, et moins délicatement souriant que la Rôtisserie de la Reine Pédauque. Toute une thèse métaphysique y est exposée, issue de la fameuse théorie des Quiddités et du Grand et du Petit, de Platon. Des bois de Cosyns ornent ce volume. Les nus en sont extrêmement beaux. Ce graveur donne, par son trait haché, un prodigieux relief à la chair. Si j'étais éditeur, je lui ferais réaliser un chef-d'oeuvre en illustrant les Dialogues des Courtisanes de Lucien... Renée DUNAN.

- Pierre Delatère, « A propos de Remy de Gourmont »

— Le 27 septembre dernier, il y a eu 20 ans que Remy de Gourmont franchit pour la dernière fois le seuil de sa vieille maison de la rue des Saints-Pères. Cette rue date de mille ans, peut-être. En 1292 c'était la rue Neuve-St-Père, puis elle devint, en 1531, le grand chemin de St-Père ; quatre ans plus tard, à cause d'une chapelle dédiée au Porte-clés du Paradis, la voici nommée de Saint-Pierre ; enfin, à la suite d'une bévue que Sauval attribue au guide de De Chuyes, elle se mue, au XVIIe siècle, en rue des Saints-Pères, nom qu'elle conserve religieusement. Les souvenirs n'y manquent pas. Le célèbre violoniste Martin Marsick remplit des plus beaux chants et des plus nobles harmonies un appartement du numéro 8 ; au numéro 11 l'historien de Paris, Ed. Fournier, y mourut en 1880 ; au 28, ce fut l'hôtel Fleury, construit par Antoine ; au 39 était autrefois l'Hôtel offert, en 1606, par la Reine Marguerite, aux Frères de la Charité qu'elle dépossédait de leur maison de la rue des Petits-Augustins ; au 49, c'est l'emplacement de la Chapelle Saint-Pierre où se trouve actuellement l'Académie de Médecine ; Mlle Contat habita au 53 ; au 52, c'est la maison du Président Vachot ; au 54, c'est l'Hôtel du Marquis de Vaires transformé, au début du XIXe siècle, en Bibliothèque protestante ; enfin, au 56, voici l'Hôtel construit en 1640 par Gittard, pour la Maréchale de La Meilleraie. D'ailleurs, presque toutes les demeures de la rue des Saints-Pères furent occupées par quelque célébrité de Paris. Gens du monde, savants, écrivains, artistes, hauts fonctionnaires, confréries, y ont été installés. Aujourd'hui, nulle artère n'est plus pittoresque. Avec ses boutiques de libraires et d'antiquaires, avec ses trottoirs aux larges dalles, avec ses façades lépreuses et ses persiennes de bois, elle semblerait restée d'un autre âge, si ce n'étaient les autos et le costume des passants. Au-dessus de la porte des nos 71 et 73, trapue comme une entrée de ferme, on peut lire sur une modeste plaque de marbre blanc cette brève inscription : « Ici vécut Remy de Gourmont 1898-1915 ». Cette maison n'est pas moins prédestinée que les autres. Très banale en soi, ses murs sont ripolinés d'ocre et percés de nombreuses fenêtres symétriques. C'est un ancien hôtel déchu en immeuble de rapport. Pourtant il appartint à une famille célèbre de savants, de romanciers, de philosophes, d'historiens et de poètes. Augustin Sageret, né en 1763, botaniste, ami de Parmentier, auteur du Jardin Mystique, en fut un des premiers propriétaires. Il passa ensuite à son fils Pierre-Emile Sageret, capitaine des Francs-Tireurs de Neuilly, puis à ses petits-enfants, dont Jules Sageret, auteur d'ouvrages philosophiques, de plusieurs romans et d'une biographie de Henri Poincaré, enfin il revint à la génération suivante dans laquelle on compte Emile Sageret, l'historien du Morbihan. L'éditeur bien connu Bernouard y élut également domicile. Là, Remy de Gourmont vivait, pour ainsi dire, en reclus. Toute la journée jusqu'à 5 heures et le soir, en rentrant de sa visite quotidienne au Mercure, ou d'une promenade le long des quais, il y travaillait sans répit. De son pas un peu hésitant il franchissait le portail sombre, traversait la petite cour, où seul un arbre malingre étend encore démesurément ses branches vers un coin du ciel, gravissait l'étroit escalier qui le conduisait à son modeste appartement. Dans ses admirables Souvenirs de mon commerce, où une pieuse tendresse se cache sous le respect humain, M. André Rouveyre, qui connut et comprit Remy de Gourmont, donne un dessin de cet appartement. Long couloir allant vers une sorte de vaste librairie dans laquelle l'écrivain travaillait, placé devant un petit bureau à côté d'une fenêtre parcimonieusement éclairée du soleil. Des livres, des livres partout, sur les rayons, sur les sièges, sur les parquets. Une statue de bacchante et un portrait de Paola Baroncellli dominent ce capharnaum rempli d'estampes et de gravures. Après avoir revêtu la robe de, bure du trappiste et une espèce de coiffure qui formait pointe au dessus du front et qui le faisait ressembler à un érudit de la Renaissance, il s'asseyait dans son fauteuil d'osier et longuement, patiemment, il alignait sur des feuilles d'une écriture régulière et aristocratique. Où Remy de Gourmont se reposait-il de ses longues journées ? Il eût été malaisé de le dire. On a pu croire qu'il dormait dans un petit réduit, et c'est possible. Sauf des chats, y avait-il un autre être vivant dans cet appartement silencieux et ouaté par des monceaux de livres ? Seule, on y rencontrait Mme de Courrière qui, autrefois, inspira Huysmans, et qui alors veillait, avec une infinie sollicitude, sur la quiétude de l'écrivain. Sixtine, c'était Mme de Courrière. C'était une femme étrange mais qui avait dû être fort tentante. Un ami, qui visitait Remy de Gourmont, m'a raconté qu'elle prétendait l'avoir connu au temps de Louis XIII et lui assurait que sa présence lui rappelait une marche militaire de ce temps-là qu'elle lui fredonnait. Chose singulière, ajouta mon ami, la première fois que je l'avais vue elle m'avait, à moi aussi, reporté au temps de ce roi. Son allure évoquait cette époque. Mme de Courrière habitait l'appartement même de Remy de Gourmont. Il fallait passer par son « home », je crois, pour voir l'écrivain. Elle allait tous les jeudis à l'Odéon. C'était son unique distraction. Elle s'habillait d'une façon singulière, même pour sortir. Si sa correspondance est normale, sa conversation était évidemment bizarre. Un jour, elle demanda à un visiteur s'il avait du soufre aux doigts comme les démons et comme tel écrivain qui fréquentait chez Remy de Gourmont. Mme de Courrière tirait vanité du désordre indescriptible de son appartement et elle était très fière de l'appréciation qu'avait exprimée une Américaine (Miss Barney, peut-être) en ces termes : « On dirait l'antre d'un pirate... » Et c'était vrai. Mme de Courrière mourut presque à la même époque que Remy de Gourmont. Qu'est devenu, à présent, cet appartement qui connut le merveilleux labeur de Remy de Gourmont et l'enivrant parfum de Mlle Barney que l'écrivain rendit célèbre sous le nom de l'Amazone ? Les chers et précieux bouquins ont disparu, les meubles ont été dispersés. D'autres personnes sont là chez elles. De Remy de Gourmont, il ne reste qu'un lointain souvenir dans la mémoire de quelques vieux locataires. Reprenons ses œuvres. N'est-ce pas là qu'il est demeuré tout entier ?... Pierre Delatère. p.1-2.

Le trentième anniversaire de la revue Le Thyrse. — Les prix littéraires en Belgique. — A propos de certaines entreprises de publicité. — Mémento. L'histoire littéraire officielle fait fi des petites revues qui, à vrai dire, ne servent souvent qu'à propager les échos d'une mode sans lendemain. Malgré le bruit qui accompagne parfois leur naissance, elles perdent, pour la plupart, leur raison d'être au bout d'une saison ou deux. Ephémères comme les théories qu'elles défendent, elles ont cependant le mérite de fixer certaines dates et de donner fréquemment asile à de hauts talents qui s'y révèlent et auxquels elles servent de tremplin. En décuplant les frais d'impression, la guerre leur a porté un coup cruel. Aujourd'hui, nous n'en comptons plus guère en Belgique, et c'est grand dommage, puisque sans elles nous demeurons privés d'un des plus actifs ferments de notre vie littéraire. Aussi ne peut-on que louer M. Léopold Rosy, Directeur du Thyrse, d'avoir sauvé de la tourmente une petite revue qui, sans avoir joué un rôle de premier plan, n'en a pas moins réservé à tous les écrivains, de quelque tendance qu'ils soient, une tribune hospitalière. Peut-être est-ce d'ailleurs à son absence de programme que Le Thyrse doit son succès et sa durée. Fondé le 1er mai 1899, par M. Léopold Rosy et quelques jeunes d'alors, il se plaça, dès ses débuts, sous la généreuse, mais vague égide du libre arbitre. Autant dire qu'au lieu de prendre position dans les innombrables débats esthétiques auxquels il devait assister au cours de sa longue carrière, il se cantonna dans un prudent éclectisme qui lui permit de refléter sans éclat, mais en toute impartialité, les différents aspects du mouvement littéraire contemporain. Lors de son vingt-cinquième anniversaire, M. André Baillon, qui fut l'un de ses premiers collaborateurs, lui consacra dans les Nouvelles littéraires un émouvant article où l'on pouvait lire les lignes suivantes : Depuis ses débuts, suivant le programme très large de ses fondateurs, le Thyrse enregistra les oscillations de la littérature d'expression française en Belgique. Il n'est guère d'écrivain de là-bas, ni même d'ici, qui n'y ait laissé sa signature ; certains prirent de là leur essor, avec des ailes plus ou moins fortes et des fortunes diverses. Si dans certaines villes, autrefois assoupies, on lit davantage, le Thyrse les éveilla. Si des revues y naissent et vivent, c'est par la vertu de son exemple. Enfin, à un autre point de vue, si, avec l'affection que l'on sait, la Belgique accueille les livres, les conférenciers, les revues qui lui viennent de France, celle-ci en est redevable, peut être plus qu'on ne le pense, à l'action fidèle et persistante de ses humbles fascicules qui, de quinze en quinze jours, sous l'impulsion de L. Rosy, propagent, parmi les Belges, l'amour de sa pensée et de ses lettres. On aime à constater que, parvenu au renom que l'on sait, un écrivain comme M. André Baillon garde le souvenir de la revue et de l'homme qui facilitèrent ses débuts. M. Léopold Rosy demeure en effet depuis trente ans, l'esprit vivant et la cheville ouvrière du Thyrse. Non content d'en assurer la bonne marche, il lui a délibérément sacrifié une personnalité dont ses amis connaissent le prix. On ne rend pas assez justice à ces hommes d'œuvre qui, renonçant aux attraits de la notoriété, abandonnent au profit d'autrui, et par pur amour des lettres, la part de gloire qui leur était destinée. Pour Léopold Rosy, comme pour certains autres dont on voudrait citer le nom ici, la revue qu'il dirige est plus et mieux qu'un véhicule d'idées. Imprégné de son esprit et de son cœur, elle est devenue sa seule raison d'être. Sans lui, qui parmi les impatientes cohortes de ses collaborateurs, répand inlassablement la manne d'une sagesse aguerrie, Le Thyrse aurait depuis longtemps rejoint dans la mort cent autres revues rivales dont les cocoricos belliqueux raillèrent souvent, avec autant de verve que d'apparent succès, sa fervente et modeste chanson. Patient et avisé comme on sait l'être chez nous, Léopold Rosy s'est donc évertué à garder Le Thyrse des tempêtes. Comme bien on pense, ses meilleurs amis ne lui en ont pas toujours su gré. Que de fois, en effet, n'ont-ils pas taxé de pusillanimité sa prudence clairvoyante, et rangé parmi ses défauts un bon sens qui n'était qu'une vertu de plus ? Pour cet honnête capitaine, prêt à toutes les traversées et indulgent aux pires équipages, seule la boussole importe. C'est ce qui lui a permis, au cours de ses longs voyages, d'affronter tous les orages, de découvrir de nombreux pays et d'embarquer dans les ports les plus divers des passagers de toute race qui, sous son loyal pavillon, n'ont jamais manqué de se comprendre et de s'aimer. A l'occasion du jubilé du Thyrse, Léopold Rosy avait organisé un concours de poésie qui réunit quarante concurrents, tant belges que français. Rien ne pouvait mieux démontrer son adaptation aux mœurs d'une époque qui, en guise d'encouragement à la race splendidement inutile des poètes, multiplie les prix et les tournois lyriques. Car nous vivons dans une ère de récompenses qui n'est pas sans surprendre les survivants de la Jeune Belgique, demeurés fidèles à leur formule de « l'art pour l'art ». A peine le Prix Edmond Picard était-il donc décerné à M. Michel de Ghelderode, qui est autant poète qu'auteur dramatique, que le Prix du Thyrse couronnait M. Maurice Carême, déjà lauréat du Prix Verhaeren pour l'année 1926. ………………………………………………………………………….....................…………………… (Georges Marlow, Mercure de France, 1er juin 1929, p. 482-485.) |