|

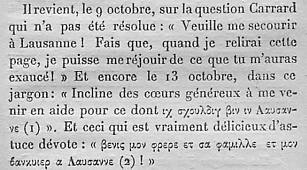

La Fin des Boers. — Elle semble enfin passée de mode, l'antienne Gloria victis. Dès qu'ils ont été vaincus, les Boers ont cessé d'être populaires en France. Ils tenaient une carte sur laquelle nous avions joué de vieilles rancunes ; ils ont perdu et nous aussi : cela serait une explication, mais il y en a une autre que je voudrais meilleure. Ce qui nous plaisait dans les Boers, c'était leur force tenant en échec une force très grande. Ils représentaient une puissance ; ils excitaient l'admiration non pour leurs vertus ou la justice de leur cause, mais pour leur énergie dans la lutte. On les aimait parce qu'on les croyait déjà vainqueurs. Vaincus, c'est à peine s'ils font pitié. Il y aurait donc, en France, une meilleure santé morale et moins de sensiblerie que ne le feraient croire certaines déclamations politiques. Nous avons encore du goût pour la vie, pour la force, pour les attitudes de domination. Le mot d'ordre, en cas de conflit grave, ne serait peut-être pas : La paix à tout prix. L'animal aurait peut-être quelques ressauts qui contusionneraient son adversaire et le feraient réfléchir. Je ne dirai point ma vraie pensée là-dessus : elle est trop pessimiste. D'ailleurs, que le fond de la nation ne soit pas tout à fait corrompu, cela éloigne la nécessité d'une conclusion décourageante. On lisait dans le Times du 21 mars 1871 : « La Commune est soulevée contre l'Assemblée. Il y a entre les deux adversaires une question de force aussi bien qu'une question de droit, et c'est la solution de la première qui décidera des mérites de la seconde. » Voilà un langage très beau, parce qu'il est scientifique. La Commune avait tort, puisqu'elle a été vaincue, et durement. Les Boers avaient tort, puisqu'ils ont fini par consentir à devenir Anglais. Si cruelle que soit cette conclusion, si pénible qu'elle soit pour notre sentimentalisme chrétien, il faut prononcer résolument et l'accepter comme définitive et irréfutable. On le fera plus volontiers après avoir relu, dans Thucydide, l'émouvant dialogue entre les Athéniens et les Méliens. Avant d'attaquer Mélos, colonie de Lacédémone, Athènes lui envoya une délégation chargée de la convaincre de l'inutilité de la résistance. Les Athéniens partent de ce principe, qu'ils ont déjà évoqué contre Sparte : « C'est une loi que nous n'avons pas établie les premiers ; elle est de tous les temps, que le plus faible doit obéir au plus fort. » Aux Méliens, ils l'exposent en ces termes : « Il faut s'en tenir à poursuivre ce qui est possible, en choisissant pour base un principe sur lequel nous pensons de même et n'avons rien à vous apprendre : C'est que, dans les affaires humaines, on se soumet aux règles de la justice quand on y est contraint par une mutuelle nécessité ; mais que, pour les forts, le pouvoir est la seule règle, comme pour les faibles, la soumission. » Les Méliens n'ont rien à dire à cela ; ils répondent seulement « que ce serait se déshonorer que d'accepter l'esclavage sans combat, que d'ailleurs la guerre a des chances diverses, etc. ». Sans doute, répliquent les Athéniens, mais elles sont pour nous et contre vous. Les Méliens le reconnaissent : « Nous aussi, nous croyons difficile, n'en doutez pas, de lutter à la fois, à forces inégales, contre votre puissance et contre la fortune ; mais, du côté de la fortune, nous avons bon espoir, avec la protection des dieux, de ne vous être pas inférieurs, en défendant des droits sacrés contre l'injustice. » Les Athéniens : « Nous aussi, nous croyons que la faveur divine ne nous fera pas défaut ; car nous ne demandons, nous ne faisons rien qui ne soit d'accord avec les idées religieuses admises parmi les hommes, et avec ce que chacun réclame pour lui-même. Nous pensons en effet, d'accord en cela avec les traditions divines et l'évidence humaine, que partout où il y a une puissance, une nécessité fatale veut aussi qu'il y ait domination. Ce n'est pas nous qui avons posé cette loi ; nous ne l'avons pas appliquée les premiers ; nous l'avons trouvée établie, et nous la transmettrons après nous, parce qu'elle est éternelle. Nous en profitons, bien convaincus que personne, pas plus vous que d'autres, placés dans la même condition de puissance, n'en agirait autrement. » Les Macédoniens n'agirent pas autrement, ni les Romains, mais ils firent moins de discours, et moins beaux. Il y a bien longtemps que les hommes cherchent — comment dire ? — une force à opposer à la force. Cela ne peut pas s'exprimer, il y a contradiction dans les termes du discours. Quelle que soit la nature de la force qui triomphe, c'est la force. Les Boers auraient mieux fait de lire Thucydide que la Bible. Un peu de prudence leur eût permis d'échapper à leur triste sort et de ne pas figurer, avec les Méliens, parmi les victimes historiques de la crédulité religieuse. pp. 113-117 Le Divorce par fantaisie mutuelle. — On propose l'admission de deux nouveaux motifs de divorce : le consentement mutuel, la volonté d'un seul des conjoints. Pourquoi pas ? Seulement, autant décréter l'abolition pure et simple du mariage légal. Ce serait peut-être fâcheux. Le mariage indissoluble a une valeur particulière ; il promet des joies qui sont presque toujours déçues et des ennuis qui le sont rarement. Ce contrat signé pour la vie entière serait presque un acte d'héroïsme si les associés le consentaient de sang-froid : ils sont presque toujours dupes des illusions dont les grise le génie de l'espèce. Malgré cette inconscience des parties, et pour cela même, peut-être, un mariage définitif, absolu, a quelque chose de tragique. Il se joue un coup. C'est la rouge qui va sortir, ou la noire. Le geste du destin est impérieux. Il n'y a pas de revanche. Sans doute, l'usage civilisé admet des circonstances où il est permis de corriger le hasard. II faut une hardiesse et une habileté dont peu sont capables : l'adultère, d'un côté ou de l'autre, ne fait souvent, après un bref sourire, qu'enténébrer des vies déjà crépusculaires. On s'arrange parfois, on se fait son coin, mais c'est l'inquiétude dans la torpeur. « Il y a de bons mariages, il n'y en a pas de délicieux.» Il y a des adultères exquis, il n'y en a pas de bons, parce qu'il n'y en a pas de durables. Le mariage indissoluble a donc cette valeur, d'être une aventure dont on ne sait à peu près rien quand on s'y engage, sinon qu'elle durera toute la vie, sinon qu'elle est éternelle : il a la beauté des départs pour l'inconnu, des entrées en campagne, des prises de voile. Le divorce, en corrigeant une grande partie de ces hasards, détruit toute cette beauté. Celui qui va être heureux ou malheureux émeut par la chance de tragique que contient sa destinée. Si la tragédie peut se couper à tout acte, à toute scène, son intérêt s'évanouit. Tel est le point de vue esthétique. Qu'il n'intéresse pas les acteurs c'est fort possible ; je répondrais que, pour moi, je m'intéresse à la beauté de la vie bien plus qu'au bonheur de l'humanité. Vraiment, que ce monsieur, fatigué de sa femme, la veuille répudier pour en prendre une nouvelle, qui va s'émouvoir si cette fantaisie trouve quelques obstacles ? Ou que ce couple, reconnaissant l'inutilité de leurs efforts de pénétration dans le réciproque néant de leur sensibilité, se résolvent à de nouveaux nœuds transitoires, qu'est-ce que cela peut nous faire qu'un magistrat s'oppose à ce désir ? Les trois quarts des divorces actuels ont pour mobiles la basse recherche des plaisirs sûrs, la peur d'une souffrance, la lâcheté, en un mot. Des facilités plus grandes y ajouteraient le goût du dévergondage, le plaisir du changement, le caprice. On ne change pas si facilement, dans la vie, d'amant ou de maîtresse. Une volonté doit compter avec une autre volonté. Des femmes qui n'étaient plus aimées ont prolongé très longtemps une liaison qui leur plaisait. Le mariage aurait dorénavant cet avantage sur l'amour libre qu'on mettrait la force publique au service des « béguins ». Cela m'est égal. Je n'ai ni la superstition, ni même le respect du mariage ; mais tel qu'il est, il a son utilité. Les variétés de divorce que la jurisprudence autorise sont les plus défendables ; même avec la possibilité de tourner la tragédie à la blague et au badinage, même avec la liberté du mariage laissée aux « complices », le mariage reste la seule solution sexuelle pour l'immense majorité des hommes civilisés. Il serait bien plus habile, au point de vue social, de faciliter l'entrée que la sortie du mariage. Abolir des formalités surannées, telles que le consentement des parents, vaudrait beaucoup mieux que de diminuer encore la sécurité d'un contrat dont la durée fait presque toute la valeur. Et, après tout, ceux que le mariage effraie n'y sont pas contraints. A Paris, plus du quart des naissances sont illégitimes, très souvent près du tiers. L'union libre est une solution bien plus intéressante que le mariage tempéré ; elle est franche, du moins, tandis que le divorce par fantaisie mutuelle est un expédient hypocrite où la morale évangélique voudrait se concilier avec le caprice sexuel. pp. 117-120 Découverte du sucre. — La Science vient de découvrir le sucre. Sans doute, le sucre n'était pas un mystère pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes mêmes, non plus que pour les petits chiens qui savent faire le beau, mais ces différentes catégories d'être plus ou moins humains usaient du sucre au petit bonheur, sans principes, sans méthode. Alors la Science est intervenue, elle a cherché, elle a pesé, elle a mesuré et elle déclare sans rire : le sucre est un aliment. Il ne faudrait nullement être surpris si la même Science, celle qui s'amuse, découvrait un jour que le pain est un aliment, que le vin est un aliment, que la viande est un aliment. Attendons-nous à tout. Un Monsieur, qui a pour excuse, il est vrai, d'habiter l'Afrique du Sud, où les distractions furent rares, ces dernières années, nous a même informés que le sucre mélangé à la sciure de bois forme une nourriture des plus agréables et des plus saines non seulement pour les hommes, mais aussi pour les lapins. Puis-je insinuer qu'on savait depuis longtemps que le sucre est également une nourriture très profitable aux femmes et même qu'il les engraisse ? Un autre Monsieur a dessiné de menaçants graphiques en dents de scie par quoi il est prouvé clairement que l'eau sucrée n'est pas de l'eau pure et que les bonnes gens qui se ravigotent avec un verre de ce breuvage n'accomplissent pas un rite superstitieux. En somme, la Science a mis un siècle environ à constater qu'un repas fait avec du sucre, de la farine, du beurre, des œufs, est aussi nourrissant que s'il se composait de pain et de viande, tandis que les femmes qui dînent chez le pâtissier savaient cela depuis les temps les plus reculés. Il n'est pas mauvais cependant que des expériences précises viennent justifier une si vieille habitude. Ces justifications prouvent que l'homme peut, jusqu'à certain point, s'en fier à son instinct quand il s'agit de satisfaire ses besoins élémentaires. L'instinct du sucre n'a pas trompé l'homme ; est-il trompé par l'instinct du vin, l'instinct du café, l'instinct du tabac ? Il faudrait faire ces recherches sans aucune préoccupation morale ni hygiéniste. Cela serait très utile, et, en tout cas, très amusant. Aux précédentes découvertes sur le sucre, j'en puis ajouter une qui m'est personnelle et qui m'a donné les plus grandes satisfactions : je veux parler de la découverte du sucre de canne. Le sucre de betterave ressemble au sucre de canne, à peu près comme le vin de l'Hérault ou du Gard ressemble aux grands crus du Bordelais ou de la Bourgogne. Ici et là, c'est du vin, c'est du sucre, et pourtant ce n'est pas la même chose. Et dire qu'on a ruiné les colonies qui produisaient le vrai sucre pour encourager sa contrefaçon ! pp.120-123 Les espèces humaines. — Les sciences naturelles reconnaissent toujours l'autorité de la Bible. Elles ont rejeté Aristote, elles ont conservé Moïse. Récemment, M. Haeckel, en un livre testamentaire, se croyait tenu d'affirmer avec force : l'homme est un mammifère ! Notion rude qui froisse les âmes pieuses. Les animaux furent créés à la volée, comme on sème le blé ; pour l'homme, il fallut des gestes particuliers et minutieux. L'œuvre est si forte qu'elle épuise la puissance créatrice. Après l'homme, c'est le repos. Ouvrez le premier livre d'histoire naturelle, vous y trouverez, religieusement embaumée, la parole de Moïse. Moïse la tenait de Jéhovah, et Jéhovah la tenait d'Eloim, dieu multiple dont le nom ouvre la Bible : Bereshith bara Eloim... C'est une généalogie émouvante. Elle l'est au point qu'elle fait trembler la main des savants et qu'ayant lu dans la vie l'antiquité de l'homme, [entoilage prévu] Nietzsche et la princesse Bovary. — On a dit qu'elle lisait Nietzsche, cette lamentable princesse dont l'idéal fut de ressembler à nos petites bourgeoises détraquées et bêtement perverses, et que son mari déplorait cette fréquentation chez un moraliste débilitant. Ce mot fut écrit ; s'il fut dit, le prince Bovary est un sot. Mais sans doute qu'il n'a pas lu Nietzsche, lui, et certainement que si sa femme l'a lu, elle n'y a rien compris. Sinon, elle serait restée chez elle, aurait caché ses vices, offrant à son peuple du moins l'apparence d'une supériorité aristocratique. Nietzsche n'a jamais conseillé la lâcheté à personne ; mais aux princes et aux maîtres, c'est la dureté qu'il prêche, et envers eux-mêmes tout d'abord. Si elle avait lu Nietzsche, elle aurait appris que la recherche du bonheur (le bonheur des romances et des romans) est le signe évident d'une sensibilité serve et que, de toutes les déchéances, la pire est celle du privilégié qui abdique sa puissance ou seulement en renie les signes extérieurs. La puissance de Nietzsche n'est pas débilitante ; mais, comme l'alcool, c'est peut-être une nourriture trop riche pour les organismes débilités. p.131 Le Bavardage anti-alcoolique. — Sait-on à quoi aboutit l'action des ligues contre l'alcool et les discours des médecins moralistes, et tout le bavardage des marchands de thé et de bibles ? A ceci, qu'une pharmacie connue, placée sous le patronage de l'Académie de médecine, distribue des calendriers ornés d'une vignette représentant les « plantes utiles » et parmi ces plantes l'absinthe ; comme explication de l'utilité de cette plante, l'image nous montre encore une terrasse de café où des messieurs, avec soin, « battent leur absinthe ». p.132 L'Obscénité. — M. le sénateur Bérenger vient de faire voter par le Sénat une nouvelle loi pour « la répression des outrages aux bonnes mœurs ». C'est le même personnage qui donne son nom, malgré lui, à une loi d'indulgence. Il avait remarqué que les juges acquittaient souvent les prévenus vierges, se réservant, s'ils les retrouvaient, de les saler. Ces acquittements parurent scandaleux au sévère bonhomme, et il fit passer la loi que l'on connaît. C'est dans le même esprit qu'il a travaillé la matière des bonnes mœurs. « Une des raisons, dit-il, de l'inefficacité des lois qui visent ces outrages semble provenir de leur excessive sévérité. » Et il propose des adoucissements, en même temps qu'il réduit la largeur des mailles du filet. On pourra ainsi, dit-il avec son sourire à la Torquemada, poursuivre non seulement les directeurs et les gérants de journaux, mais les écrivains, les dessinateurs, les porteurs, les vendeurs, les imprimeurs, et sans doute aussi les marchands de papier, les fondeurs de caractères et les propriétaires des forêts de pins, des mines de cuivre, de plomb, d'antimoine et d'étain. La nouvelle loi requiert principalement contre les images, proscrivant toutes celles qui sont obscènes ou contraires aux bonnes mœurs ; mais elle n'oublie pas que les images sont rarement toutes seules ; les conteurs, les poètes, les fantaisistes sont menacés du même opprobre. Cependant, qu'est-ce que l'obscénité, ou, si l'on veut, qu'est-ce que les bonnes mœurs, ou encore, qu'est-ce que les mauvaises mœurs ? Questions que nul sénateur ne s'est posées à lui-même, questions que nul sénateur ne saurait résoudre. Pour discerner ce qui est permis de ce qui est défendu en matière sexuelle, les casuistes ont rédigé des centaines d'in-folios contradictoires. Liguori accorde ce que prohibe Escobar, et Sa, qui est sévère, se voit contredit par la mansuétude de Sanchez, l'indifférence de Soto, l'ironie de Caramuel. Au moins chez eux on s'instruit, puisqu'on dispute ; conscient de sa responsabilité, le casuiste termine presque toutes les discussions par un doute : il veut que le juge, qui sera, en l'espèce, le confesseur, tienne compte de toutes les circonstances, des mœurs locales, de la mode régnante, de la physiologie des races. Ils subordonnent volontiers, dans leur sagesse opportune et sceptique, le péché à la loi, déclarent grave en France et véniel en Espagne le meurtre survenu dans un duel. Ces subtilités n'ont plus de prise sur les hommes d'aujourd'hui, courbés sous un christianisme uniforme. Il y a les bonnes mœurs ; il y a les mauvaises mœurs : tout le monde, tous les honnêtes gens ne comprennent-ils pas ces mots de la même manière ? Hélas ! oui, les honnêtes gens sont unanimes dès qu'il s'agit de détruire une liberté. Mais il s'agit d'une question précise : Qu'est-ce que l'obscénité ? Les jeunes filles japonaises pétrissent et servent à la table de famille des gâteaux en forme de phallus ; les albums de plusieurs Jules Romain japonais sont très répandus, on s'amuse, en visite, à les feuilleter, on rit de la diversité, de l'imprévu des poses. Les dames romaines portaient des colliers phalliques ; dans l'Inde, le linguam est un bibelot pieux ; le catholicisme a conservé et sanctifié le culte de Priape. Tout le christianisme d'ailleurs repose sur des questions sexuelles : une vierge se refuse à son mari, se donne à un dieu, devient grosse et accouche sans perdre sa virginité. Les protestants n'admettent pas la continence conjugale de Marie et lui donnent des enfants « naturels » : excellent point de départ pour une controverse épicée sur les avantages et les désavantages de la virginité. Un chrétien doit faire de l'acte sexuel le sujet permanent de ses méditations. Omne vivum ex ovo : les religions aussi. La vie entière des hommes et des femmes, dans toutes les conditions sociales, tourne autour de la jonction des sexes comme autour d'un pivot. N'y pas céder est le souci de ceux qui ont fait vœu d'être chastes, et ce vœu lui-même est cause qu'ils pensent davantage à l'amour, ne le faisant pas, que ceux qui le font. L'allusion au geste provocateur, la description des jeux qui le provoquent, depuis le regard jusqu'à la pression de la main, la caresse, l'enlacement vêtu, le frôlement, le baiser, c'est presque tout l'art, toute la littérature. Les moralistes veillent à ce que ces représentations soient décentes ; mais pour dessiner les limites de la décence, il faut qu'ils aient l'indécence sous les yeux : ils entrent dans le penetrale et c'est du dedans qu'ils ferment la porte au nez du profane. Les danses les plus calmes et celles que l'on tient pour les honnêtes n'amusent que parce qu'elles représentent le simulacre des jeux de l'amour. Dans les cérémonies du mariage, le simulacre s'incarne et joue au naturel. Tout le monde, en voyant la mariée, voit le lit nuptial. Le voile, ici, est un transparent qui accentue la nudité. On regarde avec soin ceux qui vont coucher ensemble, on voit les gestes qu'ils vont faire ; les matrones, contentes, s'indigneraient au même signe d'intelligence que se font des amants. Cependant, il est convenu secrètement que toute cette mimique matrimoniale n'est que mimique. La grossesse, jadis, s'étalait ; on la cache, car elle représente l'aveu de relations charnelles dont il est entendu qu'elles sont ignorées des gens délicats. Dans les romans anglais, il n'est jamais question de possession, on échange des baisers, comme de papillon à lys. De même, la littérature populaire a remplacé par des expressions d'une banalité bizarre le mot net de jadis : « pucelage » est devenu dans nos chansons : « avantage », « cœur en gage », etc. Du haut en bas de la société de tous les pays repeints à neuf en christianisme, on retrouve ce double souci : de ne penser qu'à l'acte sexuel, de n'agir que pour le préparer, de le mimer du matin au soir, — et de feindre une parfaite ignorance quant à l'existence de cette pensée dominante, quant à la signification de tous ces jeux, de cette perpétuelle comédie. On conçoit la fureur de tant d'inconscients sycophantes, quand un indiscret ou un étourdi prononce tout haut le mot de l'énigme. Le moyen âge, qui ne connut pas la pudeur, ignora nécessairement l'obscénité. En art plastique comme en poésie, il est naïvement réaliste ; soutenu d'ailleurs par les Pères de l'Eglise catholique, par Clément d'Alexandrie qui disait : Comment aurai-je honte de nommer ces parties que Dieu n'a pas eu honte de créer ? En ses ivoires, en ses bois, le sexe féminin est soigneusement figuré ; les premiers graveurs suivirent cette tradition ; Clodion la continue : à une de ses terres cuites, au Louvre, une fillette accroupie, il fend la grenade, sans honte. Si les marbres féminins des Grecs sont épilés, c'est que la femme grecque s'épilait ; les mâles ont leur frisure. Il vaudrait mieux voiler d'une écharpe, à la manière protestante, le sexe des femmes peintes ou sculptées que de les tondre comme un menton ; cela serait moins fâcheux. Lisez « le Monstre » de Jules Renard. Lisez aussi le « Musée secret » de Gautier : Que mon vers dans la rouge alcôve, Car il faut des oublis antiques Qu'est-ce que l'obscène ? On n'en sait rien. La genèse de l'idée peut cependant s'expliquer. Il est convenu que l'acte sexuel n'est qu'une hypothèse physiologique ; on peut y faire certaines allusions ou purement scientifiques ou nettement risibles, ce qui est de la gauloiserie. Dès qu'on a ri, on n'est plus choqué, car on vient de donner la preuve que l'on considère ces choses comme de nulle importance, des bagatelles qui ne retiennent pas les gens propres, et, en même temps, comme des choses étrangères, dont on n'a que très vaguement entendu parler, des pratiques dont la singularité surprend et excite la bonne humeur. Tout le monde se fâche au contraire et se ligue contre le mal élevé qui se met à parler sérieusement de ces futilités : l'obscène c'est le fait sexuel traité sérieusement. Quant à l'idée d'obscénité verbale qui fait que certains mots sont proscrits, elle est bien plus facile à exposer. Ces mots sont obscènes en partie parce qu'ils sont rares ; ils sont rares, parce qu'on n'a pas à nommer en public les parties extérieures couvertes par le vêtement. Le reste de leur obscénité vient de ce qu'ils représentent, et cela rentre dans le paragraphe précédent. Un enfant a des fesses ; elles sont dodues, elles sont roses. Une jeune fille n'en a d'aucune sorte pareille à la reine d'Espagne qui était vide sous ses paniers. Mais elle a des hanches, quoique le mot embrasse certainement les fesses dans sa signification, qui s'est étendue et grossie, ces temps derniers. Les noms des différentes parties du corps ne sont pas aussi fixes qu'on le croirait : il se produit un glissement. L'usage qualifie les mots ; il qualifie aussi les actes et aussi les représentations esthétiques. Un marbre nu est obscène dans les pays calvinistes. Telle image qui fait frémir une famille de province ne retient pas un instant le regard curieux d'une jeune fille parisienne. C'est une remarque vulgaire qu'il y a un rapport étroit entre le lieu, la saison, l'heure et le costume féminin : le bal permet des nudités que n'admet point une petite soirée. Les femmes, qui font parade de pudeur, et qui réellement en sont dépourvues, obéissent : elles montrent docilement ou cachent leurs épaules ou leurs jambes, leurs genoux ou leurs seins, selon qu'il est louable de le faire. La mode qui les convierait à la nudité édénique ne leur suggérerait aucune objection. Le Directoire les vit revêtues de robes transparentes : au dix-huitième siècle, elles avaient la gorge à l'air. La mode, qui fait la mode, régit aussi l'art plastique et d'abord celui qui nous est le plus familier, la peinture. Oserait-on peindre ce tableau : une jeune femme couchée sur l'herbe en robe légère d'été ; un passant s'approche, relève la robe et regarde ? C'est l'Antiope. Quant à la Vénus de la Tribune, Baignant avec indifférence elle est la démonstration vivante et admirable, que nul geste, nulle pose de la femme ne peut être ni impudique, ni obscène, ni laide, si la femme est belle. L'obscénité n'est que dans le mâle : et encore, les peintures de Pompéï prouvent que cela est affaire d'appréciation. Qu'est-ce que l'obscène ? une notion fugitive, changeante, comme la morale elle-même, cette face triste de la mode. pp. 132-141 L'Homme et la Loi. — On n'a peut-être jamais tant parlé de la loi, de son utilité, de sa beauté, de sa fécondité, des merveilles qu'elle engendre nécessairement, du bonheur qu'elle doit semer parmi les hommes, d'un geste noble. La Loi, c'est la Loi : il semble à d'aucuns qu'on ait tout dit, quand on a dit cela. La Loi parle, il faut s'incliner. Elle parle mal et dit des bêtises : il faut s'incliner. Elle écrase les passants : il faut sourire avec bienveillance, car c'est la Loi. Est-elle bonne et conciliante, profère-t-elle de sages et douées paroles, par hasard : il ne faut témoigner de sa joie que par un applaudissement discret. On ne lui doit ni injures, ni compliments. Sa noblesse est si haute et si antique qu'il est également malséant de la vanter ou de la mettre en doute. Qui a fait la Loi ? On ne doit pas le dire. C'est, je crois, un philosophe du dix-huitième siècle, le célèbre physiocrate Quesnay, qui trouva cette belle formule : « Les hommes ne doivent pas être gouvernés par l'Homme, mais par la Loi. » Excellent prétexte à un petit dialogue socratique. SOCRATE. — Voilà une noble pensée, mais, dites-moi, mon cher Quesnay, de quelle Loi entendez-vous parler, de celle qui veille dans le cœur de l'homme, antérieure à sa volonté, dépôt sacré des dieux, ou de celle qui est l'œuvre de l'homme, et que l'on inscrit ensuite sur des tables ? QUESNAY. — J'entends la loi telle que la fixe le législateur honnête et prudent. Ses décisions ne devront jamais contredire la loi naturelle, mais elles sont autre chose, les sociétés ayant depuis longtemps, et pour toujours, dépassé l'état de nature. SOCRATE. — Voilà qui est sagement pensé. Cependant je vous prierai de répondre à ceci. Votre législateur sera-t-il un homme ou un dieu. ? QUESNAY. — Il devrait être un dieu, mais vous savez bien, Socrate, qu'il sera nécessairement un homme. SOCRATE. — Bien. Croyez-vous que l'œuvre d un homme soit dépendante de son auteur ? QUESNAY. — Je ne comprends pas bien. SOCRATE. — Une statue de Phidias pourrait-elle avoir été faite par l'esclave qui ébauchait ses blocs de marbre ? QUESNAY. — Non assurément. SOCRATE. — Tant vaut l'homme, tant vaut l'œuvre, n'est-ce pas ? QUESNAY. — Sans aucun doute. SOCRATE. — L'œuvre d'un homme n'est donc pas autre chose que l'homme même. QUESNAY. — J'en conviens. Je l'ai ouï dire à M. de Buffon qui avait là-dessus des idées bien intéressantes. Il disait vrai et vous aussi, Socrate. Ainsi je crois bien que je suis tout entier, avec mes lumières et mes erreurs, ma sagesse et ma déraison, dans mon Tableau économique. SOCRATE. — Je le crois aussi, Quesnay. L'abeille ne peut faire que de la cire et du miel, l'homme peut faire les choses les plus diverses, mais quel que soit le travail de ses mains ou de son esprit, ce travail porte en toutes ses parties l'empreinte humaine. Si vous trouvez un rayon, de miel vous ne direz pas : voici l'industrie des fourmis ; si l'on vous fait lire les lois de Solon, vous ne direz pas : voici l'œuvre des gypaètes qui planent au-dessus de l'Olympe. QUESNAY.— Assurément. Mais où voulez-vous en venir, Socrate ? SOCRATE. — A vous faire reconnaître ceci : qu'être gouverné par un homme, ou par la loi, œuvre d'un homme, c'est la même chose. QUESNAY. — Je me suis donc mal expliqué. SOCRATE. — Il se pourrait. QUESNAY. — Je suppose un homme sage, que dis-je, une assemblée d'hommes sages. SOCRATE. — Les sages sont rares, mon cher Quesnay. QUESNAY. — Ils fixeront une fois pour toutes, sous la dictée de la raison, les principes d'une législation éclairée. SOCRATE. — La lumière d'aujourd'hui est l'ombre de demain. QUESNAY. — Quoi ! Socrate, ne croiriez-vous plus à la raison ? SOCRATE. — Je l'aime, plus que je n'y crois. La raison est humaine, elle aussi. Elle ressemble à la musique. Une mélodie est-elle la même pour notre oreille, que nous soyons tristes ou de bonne humeur, malades ou sains ? QUESNAY. — Socrate ! Socrate ! Comparer la raison à une chanson ! SOCRATE. — C'est la chanson éternelle. pp. 141-145 Les Lois de circonstance. — Je ne comprends pas bien pourquoi, sous le régime de la Loi on ne ferait pas des lois de circonstance. Faut-il qu'un chasseur, parti pour tirer la perdrix et se trouvant tête à tête avec un sanglier se laisse innocemment découdre ? Prudent et opérant en pays dangereux, il aura toujours dans sa poche quelques cartouches de précaution. Il est probable que les seules lois utiles et bonnes sont précisément les lois de circonstance, puisque les mêmes faits ne se reproduisent jamais avec une pleine similitude. Les lois sont presque toujours absurdes, passé la génération qui les ordonna. Celles qui sont très générales, lancées de très haut, tombant du ciel comme la pluie et comme la théologie, semblent éternelles. Ne s'appliquant pas à un acte précis, larges et souples, elles paraissent inusables : illusion qui dure l'espace d'une des métamorphoses de la raison. p. 145 S'il faut obéir à la loi. — Assurément, et avant même qu'elle n'ait ouvert la bouche. Il faut lui obéir, comme un homme désarmé obéit au lion qui lui barre le sentier : il faut grimper à l'arbre. C'est une des préoccupations de l'homme intelligent, de ne jamais tomber sous le coup de la loi. Il y va de son repos, mais aussi de son honneur, de sa propreté. On ne fera aucune différence entre les lois politiques et les autres : toutes sont honteuses à subir. Quelle humiliation que d'être jugé au nom de la bêtise humaine, au nom de la lâcheté sociale ! Mieux vaut obéir, obéir comme un chien. La loi est un piège à loups. L'homme intelligent les évente et les évite, même dissimulés sous d'habiles feuillages. Ce n'est pas de la loi directement dont il a peur, c'est du prétexte qui permet aux hommes de l'appliquer. Aussi sa conduite est-elle exemplaire et pieuse. L'homme intelligent offre toutes les apparences de la plus haute moralité, parce que sa conduite est guidée par la plus cauteleuse prudence. Il pense au piège. Il marche à pas de loup dans la vie. « Pour atteindre la gnose, disait un certain Carpocrate le Gnostique, la première condition est de répudier les conventions sociales et de mépriser les lois. » Je ne désire pas atteindre à la gnose, mais vivre calme et dissocier ou réintégrer des idées dans la paix de mon cœur. J'écoute Pascal : « Raison des effets. Cela est admirable, on ne veut pas que j'honore un homme vêtu de brocatelle et suivi de sept ou huit laquais ! Eh quoi ! il me fera donner les étrivières, si je ne le salue. Cet habit, c'est une force. » Il faut obéir à la Loi. pp. 146-147 Le mot Religion. — Ils sont plaisants ceux qui, pour expliquer ce que c'est que la religion, et surtout ce qu'elle devrait être, évoquent les mots anciens de la même famille. Religion religare, relier, unis dans une commune croyance après ? Y a-t-il de quoi conclure : la religion, au lieu de diviser les hommes, devrait les réunir ? Et surtout : de l'essentiel de chaque religion faisons une religion universelle dans laquelle, selon l'étymologie, fraterniseront tous les hommes ? Les mauvais esprits, les aprioristes, inclinent presque toujours à confondre la raison et la cause. Ils suivent Spinoza, sans le savoir et sans l'excuse de son ivresse panthéiste: ratio seu causa ; ils substituent les termes d'une définition aux parties d'une réalité. En linguistique, les étymologistes amateurs cherchent invariablement l'origine d'un mot dans sa raison significative, alors qu'il la faut chercher dans son histoire, c'est-à-dire dans les causes physiques de son existence présente. L'idée de religion se dirait, à cette heure, par n'importe quel autre assemblage de syllabes, que sa réalité n'en serait nullement modifiée. Et précisément si l'on veut faire entrer dans cette idée la notion purement chrétienne de fraternité, ce sera en violation de l'étymologie, car religare veut dire lier et non relier. La religion était la chaîne qui immobilisait l'objet et le rendait tabou, la clôture qui écartait du temple le vulgaire. Les mots sont des signes dociles que les besoins successifs des hommes plient à toutes besognes. pp. 147-148 Luther et saint Vincent de Paul. — Deux hommes profondément significatifs. De l'un vient tout le rationalisme ; de l'autre, toute la philanthropie. Luther affirme la religion, veut qu'elle se soutienne seule, sans l'appui des œuvres, par sa seule force de vérité. Vincent nie la religion, en la voulant active, extérieure, humaine, charitable. Sa vérité a besoin de bonté de dévouement, de crèches et d'asiles. L'affirmateur montre au peuple une providence rigide et froide comme le destin ; le négateur la peint souriante, sous les traits d'une femme qui ouvre les bras, tend des mains lumineuses. Qu'elle les ferme un jour, et la religion s'obscurcit, idole dans l'ombre. Le dieu de Luther est dieu encore au moment même qu'il torture dans les enfers les justes qui sont morts en prononçant son nom. Si l'hôpital chrétien est preuve de vérité chrétienne, l'hôpital matérialiste est preuve de vérité alliée. Ceux qui ont lié l'idée de charité et l'idée de religion ont préparé la chute de l'idée religieuse pour le jour où la charité se montrerait visible en dehors de la religion. Au peuple, qui voit lutter autour de lui les deux charités et les sent également bonnes, la religion devient indifférente. La seule méthode pour détruire les religions charitables est de dissocier aux yeux du peuple, par des actes et par des faits, les deux idées longtemps confondues. Le catholicisme cessera d'être vrai en cessant d'être utile ; son agonie a commencé le jour même qu'il s'est posé en principe d'utilité sociale. Le génie de Luther a été de séparer le temporel du spirituel. Sa religion flotte dans l'espace, inutile, mais invulnérable. On ne peut l'attaquer que par la raison ; mais comme elle est déraisonnable, le duel est absurde et vain. Il faut pour s'en détacher un effort si énergique et si profond que l'exemple en est très rare et que la lutte laisse au vainqueur de douloureuses blessures. Nietzsche, qui se libéra des serres du mauvais oiseau, en resta tout meurtri et tout saignant. En pensant au christianisme, Nietzsche, selon les jours, se met à maudire ou à chanter, pour tromper sa terreur. En pensant au christianisme, Voltaire ne sent rien, que l'envie de rire. Pascal, oui, il y a Pascal ! Mais il était protestant, étant janséniste. pp. 148-150 Les Libres-penseurs. — Si les politiciens de toutes classes qui se qualifient ainsi avaient assez d'intelligence et le regard assez sûr pour discerner leur place véritable dans le monde, ils auraient de l'effroi. Ils verraient leur incrédulité devenue religion et propagée comme telle ; ils se découvriraient « réactionnaires et cléricaux ». Car leurs adversaires, aujourd'hui, ce ne sont pas des curés, mais des athées réalistes, des disciples de Hobbes et de Nietszche, des hommes sans principes, sans morale, sans idéal, des hommes pour qui la vie est une mer inconnue où il faut naviguer à la sonde. Il n'y a plus de portulans. On ne cherche plus la vérité, ni les îles du paradis ; on cherche à éviter l'erreur, mais on sait que l'erreur n'est pas le contraire de la vérité et l'on pense volontiers, comme Voltaire (lu par Nietzsche), « qu'elle a son mérite». Est-il possible que des temps soient venus, portant des esprits auxquels le culte de la Raison semble aussi déraisonnable que le culte du Sacré-Cœur ? C'est possible. Ces temps sont là, sous vos yeux, et vous ne les voyez pas, parce que vous vivez en posture de dévots, les yeux baissés sur votre illusion. pp. 150-151 Mai [1903] Les Congrégations : cléricalisme et christianisme. — Qu'il y ait désormais en France, pendant quelques années, un millier de réguliers de moins, jésuites, dominicains et chartreux, cela changera fort peu de chose à la physionomie de ce pays et à l'état des partis en guerre. Ce qu'on appelle le cléricalisme, et qui n'est que la politique mise d'accord avec la foi, n'en continuera pas moins de dominer, en certaines régions, sous son vrai nom et son véritable habit, en d'autres sous un pseudonyme et un masque. Il y a en France cinq ou six cléricalismes tout aussi fâcheux les uns que les autres un de plus ou un moins, cela n'est pas une grande affaire. Ils évoluent tous d'ailleurs autour du christianisme dont ils sont les fils, et ils existeront nécessairement, les uns ou les autres ou tous à la fois, tant que le christianisme sera le principe moral de l'humanité. Foi dans le passé, foi dans le présent, foi dans l'avenir, c'est toujours la foi ; or, la foi engendre la tyrannie. Un concile s'assemble pour décider si M. Millerand a mérité l'excommunication. Et c'est grave ; les conciles d'aujourd'hui sont aussi graves que ceux du quatorzième siècle. Je ne pense pas qu'on devienne clérical. Des hommes naissent cléricaux comme ils naissent respectueux, naturellement destinés à s'incliner devant une broderie d'or ou devant une période oratoire. On change de cléricalisme. Cela ravigote la foi, comme la transplantation active la vie de certains végétaux. De fanatique clérical, on devient fanatique anti-clérical, — pures épithètes : c'est le même principe, c'est la même besogne, et la même chanson, et qui inspire aux gens sérieux et froids le même dégoût ou la même pitié. Oui, ils sont bien bêtes, ces dévots qui croient que saint Antoine de Padoue va leur faire retrouver leur chien perdu ; mais ils sont bien bêtes aussi, et d'une bêtise identique, les électeurs qui croient que le monsieur qu'ils élisent député réalisera les promesses dont il les comble. Il ne faut pas rire des superstitions; elles sont la marque même de l'esprit humain. Tout n'est que croyance. Si le catholicisme disparaît de France, on le regrettera un jour. Les superstitions qu'il détient et qu'il propage ont une forme auguste, comparées à celles que l'on voit naître et qui prendront sa place. Cela est peu visible pour le vulgaire, mais il est certainement un obstacle au christianisme. Or, et cela sera évident un jour, le pire ennemi de la civilisation pleine et libre, ce n'est pas, ou ce n'est plus, le cléricalisme catholique, c'est le christianisme. Le cléricalisme n'attaque que les intelligences malades et sans valeur pour la civilisation ; le christianisme corrompt les plus superbes volontés. Le cléricalisme n'est peut-être qu'un fruit du sol ; le christianisme est un fruit étranger, auquel nous n'avons jamais mordu qu'avec beaucoup de répugnance. Depuis plus de quinze siècles, la politique romaine a travaillé à ne nous le présenter que bien confit et macéré dans le miel païen ; même sous cette forme, il commence à nous sembler fade ; et des messieurs venus exprès de Genève voudraient nous le faire avaler tout cru ! Le seul résultat, évident obtenu jusqu'ici par la propagation protestante a été de forcer certains aveux. Tel qui ne demandait qu'à vivre en paix avec la religion de sa race s'est vu forcé d'affirmer son éloignement pour le christianisme, base de cette religion. Tel autre, qui ne possédait même plus de sympathie traditionnelle pour le catholicisme, est sorti pour le défendre contre une secte plus hargneuse, plus tyrannique et, momentanément, plus puissante. Mais tous ces efforts convergent, et, avec l'aide de Nietzsche, c'est le christianisme même qui va être attaqué. Je ne crois pas qu'il soit en état de se défendre dans la région intellectuelle. C'est dans cette région seulement que, sous le nom de protestantisme, il est en ce moment dangereux. A la faveur de la philosophie de Kant, qui parut à un certain moment très hardie, il s'est insinué dans les esprits, ayant pris ce pseudonyme, Rationalisme. Véritable religion de poche, ce christianisme raisonnable tient peu de place et s'emporte partout. On voit des messieurs, qui se disent révolutionnaires, se mettre tout à coup à parler comme S. Paul. Des journaux semblèrent pendant deux ans rédigés par des apôtres ou des pères de l'Eglise. La manie de parler sans cesse de la justice et de la vérité est toute paulienne. On ne peut regarder une épître du tisseur de tentes sans tomber sur un de ces deux mots. La Vérité, c'est l'argument constant des protestants dans leurs polémiques. Ils prouvent facilement que le catholicisme n'est pas conforme à l'évangile, qu'on y a introduit une quantité de pratiques condamnées par Jésus ou par Paul. Un petit tract intitulé « Pourquoi votre curé vous défend-il de lire la Bible ? » démontre malicieusement que c'est pour que les fidèles ne s'aperçoivent pas des contradictions qui se sont développées entre les commandements de l'Eglise et les préceptes de l'Evangile. Mais de telles remarques ne peuvent troubler que des âmes fort naïves, car il est de toute évidence qu'une religion ne vit qu'en se modifiant, qu'en s'adaptant constamment à des besoins, à des milieux nouveaux. Une religion vraie est celle qui est, qui remplit un rôle d'utilité sociale. Pourquoi, au fait, n'en pas croire le pape régnant aussi bien que saint Paul ? La vérité avant tout et malgré tout : qui a dit cela le premier ? Un père de l'Eglise, S. Grégoire : « Si la vérité cause du scandale, il vaut mieux le permettre que de manquer à la vérité. » Parole bien digne d'un fanatique désintéressé du monde et qui n'a de souci que la vie éternelle. Pour en comprendre toute la gravité, il faut se souvenir de la signification forte qu'avait alors le mot scandale, et le traduire par honte, ruine, catastrophe. Tel est l'esprit chrétien originel, oriental. Il n'est vraiment tolérable qu'adouci par la sérénité romaine. Mais il ne faut pas s'imaginer que les hommes les plus nettement chrétiens, ce sont toujours ceux qui fréquentent les églises ou les temples. Il n'y a pas chrétien plus féroce que le chrétien incrédule, celui qui, ayant rejeté tout le dogme, a gardé toute la morale. Une des fables de la Bible, celle de Noé et de ses fils, explique ingénieusement la diversité des races humaines en même temps qu'elle tend à démontrer leur égalité originelle. De cette fable, en déclarant que le Christ est mort pour tous les hommes, l'évangile a tiré une morale dont les apôtres, imités par les missionnaires, ont assuré l'exécution. Que penser des incrédules qui, rejetant la fable, en admettent les conséquences, alors que la science la plus élémentaire leur crie la différence profonde observée non pas seulement entre un nègre et un blanc, mais entre un indigène du midi et un indigène du nord de la France ? Il faudrait vraiment abandonner les querelles basses dont vivent les chefs-lieux de canton, ces luttes ignobles de curé à instituteur, pour considérer enfin les seuls intérêts pratiques. Il faudrait, si dur que cela puisse paraître à quelques-uns, renoncer à toute idéologie, abolir la politique et troquer contre la liberté de l'homme et la liberté de l'animal, la liberté humiliante et factice du citoyen. pp. 151-157 [Mai 1903] Les Grèves : la théorie de l'insatiabilité. — L'homme n'a jamais cru que sa condition présente fût normale. Il a toujours cherché, en arrière ou en avant, un paradis terrestre. Jadis, tout en rêvant à un âge d'or aboli, il faisait sa soumission à la réalité ; c'est la civilisation païenne. Le christianisme, à la notion maintenue d'un âge d'or écoulé, paradis terrestre, ajouta la vision d'un âge d'or futur. On le plaça d'abord sur la terre, puis, pour plus de sûreté, dans les au-delà, paradis céleste, invention d'une astuce merveilleuse. Les hommes, pendant plusieurs siècles, n'en demandèrent pas davantage. Cependant l'espérance, comme si elle était tissée de matière et non de chimère, a des limites d'extension. Le fil cassa. L'un des bouts remonta si haut qu'on ne l'a jamais revu ; celui qui traînait à terre, les philosophes le saisirent et le rajustèrent à une autre idée, à la première forme de l'idée chrétienne: décidément le paradis futur est terrestre et non pas céleste : il se réalisera très prochainement dans le temps et dans l'espace. Cette promesse fut une grande imprudence sociale. Depuis cette époque le peuple attend, ne voit rien venir, et parfois se fâche. En 1789, la France entière se persuade qu'elle vient d'entrer dans l'ère du bonheur universel ; une partie de l'Europe fit le même rêve. Les brutalités de la Révolution ne furent pas autre chose que la colère d'un enfant déçu. En ce moment (1903), les ouvriers sont assurés que « si l'on proclamait la République sociale » tout le monde serait heureux immédiatement. Je ne discute pas ici l'idée de progrès, ni surtout l'idée de progrès social. Au contraire. Ce qui suit sera d'autant moins contestable que le progrès sera considéré comme plus réel, plus matériellement tangible. Admettons qu'il y a progrès. Ce progrès est vain, parce que l'homme, doué d'une infinité d'aptitudes, est nécessairement insatiable. Nulle amélioration, réellement réelle, dans la condition des hommes n'est possible, parce que : 1° Elle ne porte pas sur les mêmes hommes qui, au cours de leur vie, ne peuvent comparer que des quantités ou des qualités incomparables. Ce qui augmente le plaisir de vivre à trente ans souvent le diminue à cinquante ; 2° Les hommes, quelles que soient leur position, leur richesse, leur autorité, ne sont heureux que rarement et pour peu de temps. Le bonheur est un état physique qui ne peut ni se prévoir, ni s'ordonner, ni se fixer. Sa propre durée le détruit. C'est un fait fugitif parce que c'est un fait relatif ; 3° Même traités de plus en plus favorablement les hommes ne sentiraient pas cette progression. La moindre souffrance présente domine et annihile toutes les joies passées. Le parvenu ne jouit pas du pain blanc en songeant à la masure où il grugeait des pommes de terre. II le mange en se plaignant qu'il est mal cuit ; 4° Tout le monde sait par expérience qu'un besoin satisfait est aussitôt remplacé par un autre besoin. Un progrès accompli donne aussitôt le besoin d'un progrès nouveau, et ce besoin est une source de peine, tant qu'il n'est pas réalisé. L'ignoti nulla cupido n'est plus exact : il y a une anxiété de l'inconnu qui corrompt l'usage même des agréments de la vie civilisée. L'homme est insatiable : rien ne le contente parce que rien ne le remplit. Ce caractère, dont les poètes et les philosophes font un argument spiritualiste, n'est point particulier aux espèces humaines. On en observe les rudiments dans les animaux domestiques ; des chiens gâtés exigent une nourriture toujours plus délicate et plus variée : la sensibilité est d'autant plus impérieuse qu'on lui obéit; l'abstinence l'engourdit, l'abondance la surexcite. Condorcet, rêveur géométrique, contemplait les développements d'un « progrès indéfini ». Cette idée ne peut s'admettre que si on donne ici au mot progrès le sens plus modéré de changement. Tout progrès comporte une perte, la perte de ce qui est remplacé par une forme nouvelle, par un usage nouveau. Même dans le cas le plus favorable, ce n'est donc qu'un changement. D'autre part, le nombre des combinaisons, illimité verbalement, est limité réellement, d'où le retour, sous le nom de nouveautés, d'états anciens et oubliés. Un progrès n'est donc qu'un changement ; mais un changement devient un progrès, dès qu'il est senti comme tel. Tout est relatif et doit être considéré du point de vue subjectif. Il est absurde de raisonner sur des qualités absolues. L'idée du progrès en soi est une inanité. La civilisation, tout en croyant progresser, pourrait rétrograder lentement vers un état ancien, sans que les hommes en eussent conscience. Il y a des moments de l'histoire où l'humanité paraît immobile ; c'est que nous les voyons mal, de trop loin et que leurs mouvements nous échappent. Le changement est la loi ; s'il est parfois plus fréquent ou plus soudain, il ne manque jamais. Son absence serait un signe de mort prochaine, non de longue décadence, de mort immédiate et raide. Il est perpétuel, et cette constance est la raison de son inutilité pour le bonheur individuel. Le progrès que l'on a désiré, on ne le sent plus, dès qu'il est réalisé. Entré dans les habitudes de la vie, il s'y fond et y disparaît. Et ainsi l'humanité marche sans trêve, vers rien, pour rien, par nécessité de marcher ou de périr. pp. 157-162

Juin [1903]. Persécutions : Galilée. — Toute foi implique persécution ; là où il y a persécution, il y a croyance religieuse, il y a foi. On a vu un rudiment de la religion dans l'amour dévot et dévoué (ce sont mêmes mots) du chien pour son maître. Ce n'est pas déraisonnable. Le dévouement des hommes à une idée ou à un homme, à une vérité ou à un sentiment, c'est toujours religion. Les naïfs veulent s'affranchir et pensent avoir réussi, quand ils ont changé de collier. A quoi bon ? Il faut croire, puisqu'il faut vivre, et il faut persécuter ses ennemis, puisqu'il faut vaincre. Il y a la tolérance. Elle n'est praticable que pour des esprits d'un scepticisme féroce à force d'être méprisant, ou d'une bêtise invulnérable à force d'être épaisse. C'est tout de même un signe de supériorité qu'on ne voie pas en France bayer sur la même place les portes de cinq ou six temples rivaux : cela donnerait, selon les jours, des rixes, des huées ou des batailles ; cela donnerait surtout des batailles, ainsi que l'histoire nous l'apprend avec surabondance. Quand un peuple n'est pas assez bête pour supporter l'exercice simultané de deux ou trois religions, l'Etat intervient, les supprime toutes moins une seule, ou bien édicte une loi de mépris, une loi de tolérance. Alors on peut traverser la place publique sans craindre les ricanements du délire religieux, ses injures ou ses coups. La tolérance est très estimée. C'est une grande vertu, disent ceux qui voudraient être tolérés. Traitez-nous avec pitié, avec mépris, c'est-à-dire avec tolérance, nous n'en demandons pas davantage. Donnez-nous la vie rien que la vie, la vie toute nue et toute froide, monsieur le bourreau. La force qui tolère est sotte ; la faiblesse qui se veut tolérée est lâche. Il faut mourir noblement et savoir souffrir sans se plaindre l'injure dont on aurait accablé ses ennemis, si on avait été plus fort. Bonne ou mauvaise, utile ou néfaste, la tolérance a toujours une fin, c'est quand le parti toléré a refait ses muscles et reposé ses nerfs. Il se réveille, attaque ses anciens vainqueurs. Ainsi il se forme une véritable loi de persécution alternative. Parfois, elle est simultanée : cela s'appelle guerre civile ou guerre religieuse, extrêmes déploiements de la folie humaine. Le christianisme, cette religion d'amour, renferme une grande force persécutive. Il est persécuteur au point de se dédoubler pour permettre, hydre, à ses tronçons de se mordre les uns les autres, dans leur rage de vérité. Les Romains, ignorant la vérité, ignoraient le plaisir de molester ceux qui ne la possèdent pas. Ils ne devinrent persécuteurs qu'au contact des religions asiatiques et sous la pression d'une insolence qui mettait l'empire en péril. Devenu la force à son tour, le christianisme persécuta longuement et savamment ses ennemis ; vaincu après des siècles de domination, il a légué sa manie à une force nouvelle, née, comme lui, de l'évangile, la Révolution. Les procédés chrétiens et les procédés révolutionnaires sont identiques, et cela se comprend, puisque les deux sectes ont les mêmes principes et qu'elles se croient pareillement en possession de ce talisman chimérique, la vérité. Dès que les chrétiens ou les révolutionnaires sont au pouvoir, ils allument des bûchers, dressent des échafauds. Qu'elle opère en Angleterre, ou en France, qu'elle soit franchement ou hypocritement chrétienne, la Révolution procède aux sacrifices qui font partie de son culte. En Angleterre elle brûle la maison et les manuscrits de Harvey ; en France, elle abat la tête de Lavoisier. Sa seule excuse est que l'Eglise lui avait légué d'illustres exemples, et d'abord celui de Galilée. Mais les hommes grossiers qui imitaient l'Eglise la dépassèrent de beaucoup en cruauté et en obscurantisme inconscient. Ils brûlèrent et tuèrent sans savoir, au hasard, incapables d'ailleurs de soupçonner ce qu'il y avait dans les papiers de Harvey, dans la tête de Lavoisier. L'Eglise ici est fort supérieure ; elle savait ce qu'elle faisait. Elle se montra d'ailleurs bien plutôt rusée que cruelle ; elle fut même courtoise. On n'a jamais persécuté avec une telle politesse. Galilée n'a pas souffert en proportion de la gloire que lui a valu sa captivité. Son grand titre, en effet, à l'admiration des sots, c'est d'avoir été victime de l'Inquisition, comme s'il était jamais glorieux d'être victime, c'est-à-dire vaincu ! Galilée ne se jugeait pas victime ; il aurait eu honte d'être victime. Son attitude vraie est fort différente : loin de se plaindre, il loua les procédés de l'Inquisition à son égard, fâché de ses travaux interrompus, satisfait qu'on le traitât dignement, qu'on lui assignât pour résidence durant le procès, non une prison, mais un palais, et que les discussions fussent décentes. Il se vante peut-être d'avoir moins souffert qu'il n'a souffert : admirable orgueil ! Suspect à l'université impériale, Taine avait été exilé à Briançon, humilié dans son intelligence, frappé dans ses intérêts : quelle belle occasion de se plaindre plus tard ! Nullement : « Taine, dit M. Sorel, n'avait pas de goût à parler de ces temps douloureux. » Signe de grandeur. Comparer cette attitude à celle des humbles politiciens victimes du Deux-Décembre. Ce serait déjà énorme que Galilée eût risqué le martyre ; il est défendu de supposer qu'il ait réclamé la pitié de ses contemporains ou de la postérité. Non, il avait même pris ses précautions pour ne pas être martyr ; et on ne l'accusa point, on lui demanda des explications. Il répondit sans faiblesse et sans vanterie. Dut-il se rétracter ? On n'en sait rien. C'est peu probable, car ses affirmations avaient été indirectes et de pure hypothèse. On sait qu'il ne proféra point la phrase de mélodrame : E pur si muove. Il dédaigne d'insister. On n'avait pas, en ces temps-là, le prosélytisme de la science ; et bien au contraire, la tendance était de cacher au vulgaire les secrets de la nature. Que le peuple sache ou ignore les véritables mouvements des astres, cela n'a aucune importance, une vérité ou une erreur étant également inertes aux mains du peuple. « Après, vous m'apprendrez l'Almanach pour savoir quand il y a de la Lune, et quand il n'y en a point. » M. Jourdain est fort raisonnable. Galilée était un véritable savant. Il n'a donc affirmé qu'avec doute et avec dédain. Les dialogues contiennent le pour et le contre. Il croyait au système de Copernic et ses calculs en avaient augmenté la vraisemblance. Obligé de dissimuler, il le fit en souriant, cédant noblement à la bêtise, cette force, donnant une preuve mémorable du désintéressement des fiers esprits. Se désintéresser de la vérité, n'est-ce pas le suprême effort ? La grandeur de Galilée est là, et non dans son état légendaire de victime, et non dans un mouvement de colère, dans un mot de femme qui veut toujours avoir raison. Voilà une belle histoire de persécution, et qui ferait penser que la civilisation n'a peut-être pas beaucoup gagné quand on substitua la justice du peuple à la justice de l'Eglise. Enfin, cela fait toujours plaisir de changer de tyrannie : il ne faut pas espérer davantage. pp. 162-167 [Juin 1903]. Pensées de printemps : 1. Le mois d'octobre. — Ce qui dégoûte de l'utopie, de la petite comme de la grande, c'est sa facilité. Les mots sont si obéissants. Heureusement, l'homme résiste. L'homme est celui qui résiste. Quand M. Flammarion, astronome, dit à Homo qu'il serait plus heureux, si on le délivrait de cet illogisme, octobre, et que plomb ou zinc, vérité ou justice nommeraient mieux un mois qui est le dixième et non le huitième de l'année, Homo ne comprend pas. Il répond qu'octobre est un mot comme juin ou mars, qu'il y associe non des idées de numération, mais des idées de température. Octobre est le mois des lumières douces, des feuillages pourpres, des derniers sourires et des premiers frissons. C'est la jeunesse de l'automne, la seconde jeunesse de l'année. « Une rose d'octobre est plus qu'une autre exquise. » p.168 [Juin 1903]. 2. Le Mariage. — Le peuple est moral, par convoitise et aussi par crédulité. Il hait et envie les grands dont les mœurs sont impures. Madame de Lamballe passait pour tribade ; c'est pour cela que fut coupée et insultée sa tête charmante. Aujourd'hui le socialisme, parti populaire, déclame volontiers contre la prostitution, conséquence, rêvent ces pauvres cervelles, du régime capitaliste ! C'est de la prostitution, en somme, du libertinage, de l'irrégularité, qu'est née presque toute notre littérature, notre art. La prostitution c'est le « lac sacré », le marécage divin où fleurissent les beaux et blancs lotus. Mais il faut de l'adresse à les cueillir ; les lourdauds se mettent à l'eau, remuent la bourbe, font monter à la surface la vase et les mauvaises odeurs, souillent les nobles fleurs. pp. 168-169 [Juin 1903]. 3. La Passade. — Ce que les hommes soumis à l'opinion nomment, d'un terme de mépris, passade, ou, légèrement, fantaisie, caprice, est au contraire la forme la plus pure de l'amour, étant celle où il entre le moins de calculs sociaux. Se rencontrer, se plaire, se le prouver, fuir. Pas de noms échangés, pas de paroles vaines où l'on se vante : une évaluation réciproque purement physiologique ; le mâle choisit la femelle dont il est déjà le choix muet. Nulle tromperie, nulle promesse, une attitude immédiatement agressive, une lutte unique, un seul baiser. C'est l'espèce elle-même dans sa nudité, dans son délire sexuel, dans son désir d'éternité. Tous les mâles et les femelles s'étreignent dans les replis de ce couple seul, et si les têtes se retournent, pendant la fuite, si les regards ont du regret, cet acte aura toute sa beauté puisqu'il a joint à la prompte certitude animale un peu de l'incertitude humaine. pp. 169-170 [Juin 1903]. 4. Anxiété morale. — Quelqu'un prononce : « Qui oserait dire sérieusement que l'anxiété de l'âme contemporaine puisse trouver son remède dans les doctrines de Nietzsche ? » Et je réponds : Qui oserait dire que cette anxiété contemporaine n'est pas d'ordre physique, comme toutes les anxiétés ? Les tissus mollissent, les nerfs se détendent, les hommes inclinent à trouver leur labeur de plus en plus lourd, leurs plaisirs trop rares. L'anxiété contemporaine se réduit à de la paresse engendrée par de l'anémie, et mère de la lâcheté. S'agirait-il d'anxiété religieuse ? Cherchons alors au chapitre des névroses. Il y a aussi des gens qui ont des « phobies » ; on les traite par le brome. Il est très probable que de sages doses de cette drogue auraient un salutaire effet sur l'anxiété religieuse, le scrupule moral, la maladie de la vérité, le délire de la justice. pp. 170-171 [Juin 1903]. 5. Alcoolisme champêtre. — De vieux livres et des traditions chantent les plaisirs du dimanche à la campagne. Filles et garçons, hommes et femmes s'assemblent et jouent. Il y a des danses ; il y a des violoneux et des meneurs de bêtes ; on abat les quilles et on tire à l'arc. Jadis... Mais la Réforme a passé par là. Les protestants ont fait honte aux papistes d'employer si mal le jour du Seigneur, et le concile de Trente a enjoint aux curés de surveiller les mœurs et d'abolir les jeux. L'Église a mis trois siècles à ne pas vaincre la danse, qui n'a été vaincue que par le cabaret. L'alcool, enfin, a remplacé les violons. Que faire à la campagne, à moins qu'on ne boive, un dimanche ? Lire ? L'œil du paysan, comme celui du marin, accommodé au plein air et au lointain, ne se plie pas aux longues lectures. Il faut boire. La religion et la morale commandent de boire. pp. 171-172 Juillet [1903]. La Tragédie serbe. — Le cinquième acte de la tragédie serbe a satisfait pleinement les instincts littéraires et le goût classique de la vieille Europe. Tel que cet événement apparut dans les premières dépêches, sobres, nettes, hautaines, il était beau, mais d'une beauté puissante, irrésistible, de cette beauté qui rend muet qui suspend les gestes, contracte un peu le cœur. Depuis cela, les journalistes, qui sont peintres, ont badigeonné de phrases sentimentales le masque pâle et fatal, déployant tout leur talent à travestir en faits divers ce « récit du messager », digne peut-être d'Eschyle. Ici, le télégraphe fut un grand poète et d'obscurs politiciens, d'honnêtes soldats furent des héros dignes de la scène et du laurier. Quelle simplicité d'action ! Quelle décision dans le mouvement des conjurés, dans ce jeu des bras qui se lèvent et qui retombent ! On pourrait encore louer cette tragédie de s'être savamment pliée aux préceptes d'Aristote et d'abord à la « purgation des passions ». Jamais les rois et les reines qui ne savent pas plaire à leur peuple n'auront été mieux « purgés », dans la personne d'Alexandre et de Draga, de leur bêtise et de leur mauvaise volonté. Les tyranneaux danubiens, et d'autres aussi, vont rouler des yeux plus doux. Nos mœurs sont différentes ? Sans doute, mais les mœurs ne sont pas immuables. Il y a des périodes de lâcheté et de bénignité ; puis, tout à coup, des idées singulières, des idées dures se promènent dans le monde... pp. 172-173 [Juillet 1903]. Pensées d'été. — Ces pensées, ou ces remarques, telles qu'elles suivent, ont leurs racines dans la réalité la plus immédiate. Si on n'indique pas le fait qui les a suggérées, c'est afin d'éviter les paroles inutiles et aussi parce que les faits, décidément, n'ont de valeur que par ce qu'ils soulèvent d'idées, de poussière. p.173

1. Recherche de la vérité. — Les Astronomes, en certains de leurs calculs y considèrent volontiers la terre immobile et le soleil gyrovague. Une simplification pareille s'impose aux idéalistes. Ils parlent et s'occupent du réel, comme si le réel existait réellement. C'est une forme de langage ; mais il faut savoir que le réel des idéalistes, en même temps qu'il n'est qu'une condescendance à l'erreur générale, devient, relativement au sujet sentant et pensant, une indéniable vérité. Le réel ne peut être atteint que nié objectivement et, tout à la fois, affirmé subjectivement. Le monde étant connu par l'esprit, non tel qu'il est, mais tel que l'esprit se le représente d'après les données des sens, autant de cerveaux, autant de mondes différents, malgré les apparences et les concordances générales. De là, la diversité des opinions, et de là l'inanité de la notion vérité. En dehors des sciences exactes qui sont des affirmations ou des explications du principe d'identité, rien n'est vrai ou faux que par le besoin que nous en avons, puisque rien n'est comparable. Les nombres purs s'additionnent, non les nombres chargés de contingences. Toute science qui mérite ce nom se résout, il faut le redire éternellement, en ceci : 1 = 1, proposition qui devient absurde, en dehors de l'utilité sociale, dès qu'on incorpore aux chiffres des qualités. Ainsi 1HO3, n'égale pas 1HO3, sinon dans l'abstrait, parce qu'un verre d'eau quelconque n'est pas égal à un autre verre d'eau. C'est donc l'abstraction qui est la matière de la science ; la réalité est la matière de l'idéalisme. Le point d'appui de l'idéaliste est la sensibilité ; il ne procède que par expériences individuelles ; il ne reconnaît pour bon et mauvais que ce qui lui a été bon ou mauvais. Sa règle, c'est lui-même. S'il généralise, c'est par approximation ; il n'édicte pas de lois, et s'il donne des conseils, il donne avant tout celui d'obéir à sa plus haute tendance et non à des règles extérieures, donc sans valeur ni morale ni expérimentale. Il donnera aussi le conseil de suivre la coutume, non parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle est la coutume, c'est-à-dire le plus solide des liens sociaux, peut-être le seul. Sa morale est empirique, parce qu'il ne connaît que des faits. Les prétendus cris de la conscience universelle ne sont pour lui que l'écho des paroles éducatrices ; il peut les admettre comme tradition utile, non pas comme principes. Il ne voit rien de sûr en dehors du désir individuel de vivre, de l'affirmation de chaque force particulière et de ce besoin de continuité qui se satisfait par l'œuvre de la génération. pp. 173-176 2. La Femme et le Roman. — Objet du désir, matière de l'art, passive en amour et en art, la femme qui veut ajouter quelques fleurs à l'antique tapisserie doit travailler à l'envers comme au métier de haute-lisse. L'homme, dans ses poèmes, ses romans, dessine la femme, avant tout ; la femme aussi ; mais cela est gauche, étant fait à l'aveugle. Peinte par elle-même, la femme n'intéresse plus les hommes, qui ne la voient plus telle qu'ils ont l'habitude de se la représenter; ni les femmes, qui ne s'aiment que dans les yeux des hommes, même méchants. Ou bien les femmes créeront un art nouveau qui évoluera autour de l'homme, — et on n'en a connu encore que d'agréables tentatives ; ou bien elles continueront à piétiner derrière l'homme, copiant à l'envers et à rebours ce qu'il vient de peindre à l'endroit. La cause : c'est qu'on ne peut être à la fois sujet et objet. p.176 3. L'Œuvre et l'homme. — C'est tellement la même chose, au fond, nécessairement ! Mais l'œuvre de l'homme supérieur n'a pas toujours la valeur de l'homme lui-même. Elle est moins riche, moins complexe, moins contradictoire ; elle est plus finie, plus impérieuse, plus tyrannique. On y gagne cependant qu'elle est dépouillée, en cet état abstrait, de tout ce qu'il y a, en physiologie, de commun à toute l'humanité, à toute l'animalité. C'est dans leur œuvre, non dans leur vie, qu'il faut étudier les hommes supérieurs, car leur œuvre représente les actes par quoi ils diffèrent, et leurs amours, par exemple, représentent les actes par quoi ils ressemblent. Les jeux de l'instinct de reproduction ne sont pas plus curieux chez Napoléon ou chez Gœthe que chez ce passant obscur qui s'en va en bonne fortune. pp. 176-177 4. La Perspective en littérature. — M. Zola a mal vu le paysan, mais surtout il a mal traduit sa vision. Il ne s'est pas rendu compte de ceci : que ce qui est naturel, en grossièreté, pour un individu grossier, devient répugnant pour un civilisé. En nous montrant les paysans aussi sales qu'ils le sont vraiment, il nous les fait pires ; nous les comparons à nous-mêmes et, pour les juger, il faudrait, ce qui est difficile, ne les comparer qu'à eux-mêmes. Les choses prennent, par l'écriture, qui est trop explicative, un aspect définitif, une importance immobile qu'elles n'ont point dans la vie, où leurs rapports sont en perpétuelle modification. Loin d'appuyer sur les contours, il faudrait les noyer dans l'atmosphère ; il faudrait trouver le point optique où la vision transposée deviendrait conforme à la relative réalité des choses et des êtres observés. Il faudrait beaucoup d'art ou une grande naïveté. pp. 177-178 5. La Glèbe. — Il est très probable que l'expression de serfs attachés à la glèbe exprimait tout autant un état de servitude géographique qu'un état de sujétion sociale imposé par des vainqueurs. Aujourd'hui, les mineurs représentent toute une population attachée à la glèbe. La servitude n'est pas imposée ; elle n'est pas volontaire ; elle est de fait. Serfs de la glèbe, parce qu'ils ne peuvent vivre que là. Il n'est pas besoin de liens ni de clôtures pour fixer un troupeau dans une oasis. Le maître des hommes, ce n'est pas un homme ; c'est le sol. pp. 178-179