|

Henri Rousseau (1844-1910) |

|||

|

Une des renommées de l'heure, dans le monde des amateurs de peinture, est Henri Rousseau, qui mourut l'an passé. On l'appelait communément le Douanier ; il eût mérité plutôt le surnom de Gabelou, car c'est parmi les employés de l'octroi qu'il avait fait sa carrière. Mais pour un Parisien un douanier est quelque chose de plus lointain et de moins comique qu'un gabelou. Il y avait dans son sobriquet beaucoup d'ironie et peut-être un peu de respect. C'était un brave homme. Comme je passe pour l'avoir découvert et que je ne m'en défends pas, la révélation qu'un de ses tableaux s'est vendu l'autre jour vingt-cinq mille francs n'a pas été pour me faire de la peine. Cependant j'en ai eu quelque surprise. J'ai connu Rousseau dans le temps que je m'amusais à une revue d'images qui produisit plusieurs autres artistes inconnus ou méconnus dont le moins ignoré était Paul Gauguin, encore à demi dans sa gangue. Il me donna une lithographie à la plume et me communiqua l'esquisse d'une seconde planche dont je lui avais fourni le sujet : sainte Madeleine au désert apercevant dans l'eau où elle puise la figure de son amant divin. Je crois qu'il me comprit mal, car il m'apporta un Jésus en caleçon de bain qui faisait la planche. Je doutai soudain de son génie, mais je n'en allai pas moins visiter son atelier. Là, il me fit quelques confidences, m'apprit qu'il avait débuté dans la peinture par la décoration des boulangeries, où l'on voit une Cérès, des amours et des gerbes de blé. Est-ce à ce moment-là que je vis quelques-uns des tableaux que sa mort a rendus célèbres ? Je ne le sais plus, mais je rapportai de cette visite une impression équivoque. L'homme était un grand naïf, mais sa peinture tout de même était curieuse. Naïf, Rousseau l'était moins que je ne l'avais cru et sa peinture devait trouver de francs admirateurs. Voilà une leçon pour ceux qui font profession de mépriser tout ce qui est nouveau et tout ce qui leur semble baroque. Et cela prouve aussi que la gloire est une loterie, qu'on ne sait rien, qu'il faut croire tout, qu'il faut douter de tout (Le Puits de la vérité, Albert Messein, 1922).

LA FRANCE JUGEE A L'ETRANGER Le peintre Henry Rousseau La Revue italienne hebdomadaire, la Voce, a publié sur Henry Rousseau le curieux article que voici. L'auteur, M. Ardengo Soffici (1), n'a connu la mort du peintre qu'au moment où il en corrigeait les épreuves. Il faut donc voir dans ce jugement un acte de sincérité, nullement, influencé par les complaisances nécrologiques. Quel beau jour cela aurait été pour le vieux « douanier ». Quand je le connus d'abord, il y a bien longtemps déjà, il peignait des Cérès couronnées d'épis pour les plafonds des boulangeries d'art ; il s'était acquis ainsi une juste renommée dans le monde de la brioche. Que ces messieurs y pensent : leurs plafonds sont l'œuvre d'un homme dont on a parlé dans les journaux ! Plus tard il m'offrit du thé dans son atelier mué en jungle, car il avait changé de genre et opérait dans l'exotisme fulgurant. Mais écoutons l'original critique italien. Son article est illustré de deux reproductions, dont l'une représente Apollinaire et sa muse et donne, en effet, une idée approximative du charmant poète qui a si merveilleusement traduit l'Arétin.

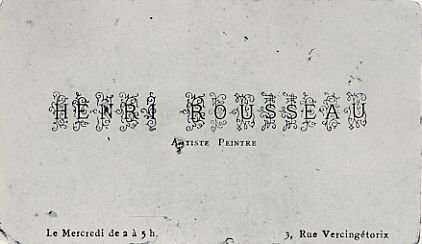

HENRY ROUSSEAU. — Je ne sais pas si vous êtes comme moi — probablement non, certainement même — mais j'adore la peinture que les personnes intelligentes jugent stupide. Je ne parle pas, entendons-nous bien, de celle de Barabino, ou de celle d'Ussi, ou de celle de Favretto, pas même de celle d'un Laurenti, d'un Delleani, ou d'un Etttore Tito. Non. L'imbécillité de ces entrepreneurs était ou est (comment dire ?) trop compliquée, trop solide, trop sûre de soi : c'est une imbécillité armée enfin, vous comprenez ce que je veux dire — et la peinture en qui elle s'incarne me dégoûte aussi. Elle me fait l'impression d'un laboureur en jaquette, d'un richard qui vous aveugle du brillant chimique de sa bague pour que vous ne puissiez voir sa face stupide, d'un idiot vêtu en général qui se rengorge et se montre insolent derrière ses médailles et ses décorations. Fi ! fi ! La peinture dont je veux parler est toute différente : elle est plus ingénue, plus candide, plus virginale, pour ainsi dire. C'est la peinture des hommes simples, des pauvres d'esprit, de ceux qui n'ont jamais connu l'ombre d'un professeur, badigeonneurs, maçons, gamins, vernisseurs, bergers à moitié toqués, vagabonds. Oui ! J'ai ainsi dans la tête tout un étrange musée d'œuvres qu'aucun philistin n'accepterait d'avoir chez lui, mais parmi lesquelles mon imagination se repose, se distrait et se complaît peut-être davantage qu'on ne pourrait le croire. Ce sont toiles de saltimbanques, vieux écrans, enseignes de laitiers, d'auberges, de barbiers, de vendeurs de simples, tabernacles de village, ex-votos, danseuses et soldats des baraques de la foire, natures mortes au-dessus des portes, fresques de grandes salles d'hôtelleries campagnardes. Je me rappelle, par exemple, la grande enseigne d'un marchand de pastèques pour laquelle j'aurais donné sans discussion possible — valeur commerciale mise à part — la Madone aux Harpies d'André del Sarto, l'Assomption de Murillo, et toute l'œuvre, toute, de Fra Bartolommeo. Elle représentait un soldat de cavalerie et une servante, plantés comme des piquets devant un étal jaune couvert de moitiés de pastèques flamboyantes comme des pleines lunes. Ces deux personnages se donnaient le bras et fixaient avec une incroyable attention le couteau du marchand à moustaches noires terribles qui taillait en tranches le fruit avec l'air d'égorger quelqu'un. Autour d'eux une place grise et sombre s'étendait comme un désert. Tout au fond, là-bas, un mur blanc et droit le long duquel courait un chien jaune. Nulle proportion, nul équilibre entre les diverses parties de celle peinture. Dessin et couleurs atroces. C'était un enduit de teintes huileuses, un gribouillage de coups de pinceau peureux, un tremblement de terre de membres disloqués, une horreur de tons et de masses qui se querellaient, hurlante, titubante, affligeante. Mais quelle intensité d'expression que la gaucherie même des formes et du coloris augmentaient ! Ce soldat dur comme du bois et brillant comme une casserole, cette servante fagotée et emplumée avec les rubans et les colifichets de sa maîtresse, seuls, sur celle place immense : ce marchand de pastèques, ce chien et ce mur blanc au fond ! Désolation dominicale des quartiers excentriques, alentours de caserne, promenades muettes et solitaires menacées par la rencontre fatale du capitaine ou du majordome ! Tragédie sans remède d'âmes obscures et subalternes ! Toute la vie cosmique groupée autour d'une pastèque, au lendemain d'un cataclysme. Maintenant que j'y repense je donnerais même — toujours valeur commerciale misa à part — le Mariage de la Vierge de Raphaël pour cette enseigne ! Une autre de ces peintures conservées dans la Tribuna de ma mémoire est l'enseigne d'un marchand de marrons. Elle représente aussi la charrette du marchand arrêtée au milieu d'une place ; mais entourée de chalands et de passants. Deux prêtres passent, au nez vermeil, le mouchoir bleu à la main, causent à deux pas des sacs de marrons. Un gros officier court après une cocotte accompagnée d'un petit chien, une fleuriste achète un sou de châtaignes bouillies, un gamin attend son tour, un autre agace le baudet d'un blanchisseur qui passe avec son chariot rouge chargé de sacs de linge sur lesquels est assise sa femme tenant entre ses jambes un parapluie vert en toile cirée. Un tramway couleur jaune serin arrive, comble, glissant sur des raies noires, en courbe, tracées au compas. Au fond une file de maisons marron clair bâillent de toutes leurs cent fenêtres en ligne, impitoyablement carrées, ouvertes sur les chambres obscures, vides et — on le sent — inhabitées. Le dessin et la couleur valent ceux du précédent. Mais ici encore, comme dans mille autres peintures de cette espèce, même sens de mélancolie irréparable, quotidienne, éternelle. C'est justement cette puissance de sentiment, malgré tout (conscient ou de hasard, il n'importe), qui compte à mes yeux. Je trouve dans de pareilles œuvres l'expression nue et crue d'une âme peu ornée, mais sincère, sans harmonie, mais pénétrée de réalité — et — comme je l'ai dit, je les adore... Ceci dit, parlons de Henry Rousseau. Ou plutôt continuons à en parler, car qu'ai-je fait jusqu'à présent sinon transcrire en secret et d'une manière indirecte les sensations les plus ordinaires que peut susciter en nous l'œuvre de ce peintre qui par tant de côtés s'apparente à ces peintres si humbles dont j'ai parlé plus haut ? Non pas qu'il soit — il faut le dire de suite — un inculte peintre d'enseignes et de réclames pour commerçants infimes. Mais son art, par la simplicité de l'âme qu'elle reflète et par la puérilité du monde qu'elle représente, a avec le leur communauté d'origine, de tendance et d'aspects. De fait, s'il y a un peintre, qui ne sache pas, grâce à des subterfuges, des larmes ou même une simple habileté technique, orner ou habiller sa fruste et pauvre vision de la réalité ; s'il y a un peintre en un mot qui ne sache pas peindre, dans le sens où l'entend l'école et avec elle une très grande partie de la critique et du public, qu'il soit ignorant ou cultivé, c'est sans aucun doute Rousseau. Ayant commencé sa carrière d'artiste à quarante-deux ans, ce peintre singulier n'a jamais eu la possibilité d'acquérir le tour de main qui permet de fixer rapidement sur la toile une ombre fugitive de beauté ; aussi sa peinture trahit-elle toujours l'effort et le douloureux travail d'une élaboration, d'une réalisation lentes et pénibles ; mais comme le contenu est, comme chacun le sait ou devrait le savoir, inséparable de la forme et que les émotions spirituelles trouvent toujours le moyen le plus adapté pour se manifester, il arrive que cette gaucherie et cette inarticulation des formes sont justement les caractères qui vont le mieux à un art qui ne veut que traduire l'émotion éperdue d'un homme du peuple. Car c'en est bien un qu'Henry Rousseau, ex-douanier, ou même ex-gabelou — comme dans son ingénuité il veut toujours qu'on le précise. Mais si, pour cette raison encore, il fait partie de cette famille d'artistes obscurs qui s'adonnent à la peinture, comme les moineaux à gazouiller, par un instinct naturel particulier, fournissant à l'histoire de l'art et au critique sans préjugés des documents curieux et précieux de ce que peut une faculté créatrice abandonnée à elle-même, avec les seules ressources naturelles, il s'en détache et la dépasse par une sensibilité plus intense et par un ardent amour de la vie et de la vérité poétique, sensibilité et amour qui se reflètent dans toutes ses peintures. Ainsi, tandis que l'homme absolument ignare agit par pur instinct, sans réussir à extérioriser autre chose que les mouvements peu nombreux et gauches de son esprit, Rousseau porte, dans l'extériorisation de ceux plus vifs et plus complexes du sien, une volonté de coordination et d'approfondissement qui amène résolument sa peinture dans la sphère de l'art. Et d'abord sa couleur, bien qu'obtenue bizarrement (il étend sur la toile ses tons un par un ; en premier lieu, par exemple, tous les verts, puis tous les rouges, puis tous les bleus, etc...) est raffinée et magnifique. Les plantes, le ciel, les fleurs, les vêtements, les chairs ont des nuances, des teintes d'une douceur et d'une richesse inouïes. Puis, il suffit de regarder ses portraits, ses groupes familiaux, ses scènes de vie populaire, champêtre ou citadine, ses noces, ses natures mortes, ses paysages pour sentir avec quelle pénétration aiguë, bien que débonnaire et comme sympathique, il a eu l'intuition de l'épouvante des âmes vides de ses modèles, de la misère mal fagotée du bourgeois, son semblable et son parent, de l'horreur comique de la foule joyeuse, dansant sur une place, sans musique, autour de quelque trophée républicain ou prolétarien, sous le regard consentant des autorités endimanchées et du « gardien de la paix » paternel. Comme il a su rendre la tristesse sinistre d'un square inhospitalier, d'une ruelle déserte, d'une file de toits parisiens sombres sous la voûte d'une grisaille de nuages ; ou la suavité grognonne d'une prairie avec des vaches, d'un champ dépouillé, d'un jardin, d'une villa abandonnée, blanche parmi les branches noires des tilleuls et des cèdres ! Mais ce qui différencie surtout Henry Rousseau de ses frères populaires — dont il a toutefois l'humilité dans les moyens d'expression et le défaut de faconde picturale — c'est sa tendance vers le fantastique et spécialement sa passion presque nostalgique pour les spectacles et la vie des pays exotiques, passion qu'un séjour de deux ans, fait — à ce qu'il dit — au Mexique, ne suffit pas à expliquer ; mais qui déborde en compositions nombreuses, immenses, ou le grotesque s'unit à l'attendrissement, l'absurde au magnifique et des choses absolument biscornues à d'autres indéniablement belles et poétiques. Ce sont des luttes cruelles entre nègres et bêtes fauves parmi les herbes riches de sèves de la savane, des combats de tigres et d'antilopes en des profondeurs fleuries de broussailles inexplorées ; des grouillements de serpents, des idylles joyeuses de singes en amour, jouant à la balle de palmier en palmier avec une noix de coco. Imagination bizarre, sans autre couleur locale que la couleur rose ou sombre de l'âme puérile de l'artiste. Nouveau mélange de génie et de strabisme mental. Le plus caractéristique, sinon le plus beau, de ces tableaux, dont nous donnons ici une brève analyse, est celui que l'artiste a exposé l'an passé à la société des Indépendants dont il faisait partie, je crois, depuis sa fondation. Il s'appelait : le Rêve d'Yadwiglia. Yadwiglia dans un beau rêve Ces vers, écrits par l'auteur sur une pancarte couleur d'or placée sur le cadre, devaient servir, selon lui, d'explication. Mais regardons le tableau. Yadwiglia, en fait jeune fille polonaise — on l'a su plus tard, — des moins gracieuses à la vérité, mais amie spirituelle du peintre dans sa jeunesse, est étendue toute nue sur un canapé de velours couleur sang de bœuf, au cœur d'une forêt vierge des tropiques. Le charmeur bien pensant qui l'a éveillée de son beau rêve continue à souffler dans sa flûte, attirant de toutes parts des bêtes fauves. Elle regarde surprise, et même un peu effrayée, un lion et un tigre accourus des premiers aux sons joyeux de l'instrument, qui glissent prudemment, avec de la férocité seulement dans leurs yeux ronds et fixes, autour de la nudité ténébreuse du joueur de flûte, nouveau et original Orphée couvert en tout et pour tout d'un caleçon de bain couleur d'arc-en-ciel. Parmi les plantes grasses et gonflées d'une luxuriance exotique se déroule un serpent noir et rose, et un éléphant à larges oreilles lève sa trompe vers une orange. Sur les branches en fleurs se balance un singe, et des oiseaux de neige ou de flamme s'y reposent en écoutant. Fleurs horribles, espèces de lotus ou de nénuphars monstrueux, feuilles rondes et velues, feuilles veinées de rose comme celles de la vigne turque, ou pointues comme des baïonnettes s'élèvent du sol bouillant et fertile, vers un ciel de perle, dans le silence ami de la lune. La lune blanche et large comme un disque de voie ferrée pend immobile au milieu des branches et des cimes. Et l'on en vient alors à se demander : mais que signifie cette réunion de choses hétérogènes, qui hurlent d'être ensemble, rapprochées sans la moindre vraisemblance dans ce grand tableau devant lequel le critique sérieux hausse les épaules, tandis que le bon public se décroche les mâchoires, se roule par terre à force de rire, et que le plus accueillant des amateurs d'art lui-même ne peut retenir une grimace d'étonnement et un sourire ? Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien : cela ne signifie rien. Quelqu'un demandait à l'artiste au moins le pourquoi de ce canapé parmi ces plantes d'une flore inconnue, il lui fut répondu qu'il était absolument nécessaire. C'est que Henry Rousseau, qui ne raisonne pas, mais travaille de premier jet et selon sa façon particulière de concevoir, avait compris cette vérité, qu'en art tout est permis et légitime si chaque chose concourt à la sincère expression d'un état d'âme. Ce canapé, ce corps nu, cette lune, ces oiseaux, ces fauves, ces fleurs, soit à cause de leur couleur, soit à cause de leur structure, représentaient pour lui autant d'images qui, indépendamment de toute logique discursive, aboutissaient dans son esprit à une unité purement artistique et il s'en était servi comme des éléments les plus propres à extérioriser une vision qui lui était personnelle. Se conformant de cette façon aux tendances de l'école de peinture moderne qui veut toujours davantage dépouiller l'art de tout élément rationnel pour s'abandonner entièrement à l'exaltation lyrique qui émane des couleurs et des lignes, vues et conçues indépendamment de leur destination pratique et de leur office de délimitateurs et de différenciateurs de corps et d'objets. Aussi, plutôt que de se demander ce que veulent dire ces choses qui pour le peintre ne sont que des images, il vaudra mieux voir si de leurs formes et de leurs couleurs respectives se dégage ce sentiment poétique que l'auteur a voulu leur faire exprimer; et si oui, reconnaître sa force et en même temps son bon droit de libre créateur. Que si, au surplus, la nouveauté et la singularité de la combinaison nous donnent, à première vue, envie de rire, rions : cela voudra dire peut-être que le peintre n'a pas réussi complètement à se réaliser ; mais réfléchissons aussitôt après aux raisons profondes de toute forme d'art, et nous nous apercevrons peut-être que, comme le veut Rousseau, ce divan de velours rouge est vraiment nécessaire et qu'on ne pourrait pas corriger un doigt « mal dessiné » de la laide polonaise Yadwiglia, sans que toute harmonie fût détruite. Le bon Donatello riait aussi de son temps des étrangetés picturales de son timide ami Paolo Uccello ; mais quiconque sait ce que veulent dire les mots art et beauté sait aujourd'hui qu'il avait tort et que le toqué qui ne savait pas construire un cheval selon l'anatomie était un des plus frais, des plus sincères, des plus courageux et, pour toutes ces raisons, un des plus grands peintres du Quattrocento et de tous les temps, de Florence, de l'Italie, du monde. J'ai, en rappelant Paolo Uccello, nommé, sans le vouloir, le seul artiste européen auquel on puisse peut-être comparer Henry Rousseau. Comme lui il vit dans un monde étrange, fantastique et réel à la fois, présent et lointain, tantôt risible et tantôt tragique ; comme lui, il se complaît dans l'abondance luxuriante des gerbes, des fruits et des fleurs, dans la compagnie imaginaire d'animaux, bêtes féroces et oiseaux ; comme lui, il passe sa vie à travailler obscurément, recueilli et patient, salué de rires et de huées, toutes les fois qu'il sort de sa solitude pour montrer au monde le fruit de ses fatigues. Certes je ne veux pas dire qu'ils soient tous deux également grands. Trop de choses, beaucoup trop, manquent à Henry Rousseau que notre Florentin avait eues en abondance : la faculté de bâtir solidement les corps, celle d'approfondir plus vivement les aspects du réel, un plus grand sentiment de la vérité dans la conception, une vision plus vaste, plus virile et plus religieuse du monde. Ce qui équivaut à dire que Paolo Uccello est très grand et que Rousseau ne l'est pas. Nul ne veut affirmer le contraire. Mais ne suffit-il pas que le moderne puisse être comparé à l'ancien sans scandale ? Et qu'on puisse l'y comparer sans scandale, c'est ce qu'auraient droit de dire les quelques admirateurs de ce peintre qui, sans crainte des moqueries ou des insultes, suivent depuis plusieurs années son évolution et connaissent quelques-unes de ses vieilles toiles jalousement conservées dans les ateliers de jeunes artistes ou dans des collections privées, dignes en tout et pour tout d'être rapprochées de toute chose, belle, antique ou moderne. Il est vrai, d'ailleurs, que, malgré la beauté indéniable de certaines œuvres, il n'a pas manqué de gens pour émettre à plusieurs reprises le soupçon qu'Henry Rousseau était, comme on dit à Paris, un fumiste. C'est le mot que risquent toujours ceux qui, ne sachant pas bien ce que veut dire art en général et art moderne en particulier, ne voient pas une hardiesse, une nouveauté, quelque chose qu'aucune « grosse légume » n'a vue et approuvée et livrée à l'admiration des foules, sans qu'aussitôt la crainte d'être mis dedans ne les fasse devenir insolents. Pourtant, dans ce cas-ci, un mot pareil n'est pas seulement injuste et calomnieux, il est sacrilège. Il suffit en effet d'avoir vu ce pauvre retraité dans son atelier presque misérable, en train de caresser tendrement les pétales d'une de ces fleurettes inimitables dont il aime, comme les primitifs, égayer ses paysages et ses fonds de portraits, il suffit de l'avoir entendu parler de sa vie et de son art, de connaître sa bonté et son désintéressement, pour comprendre avec quelle sincérité, quelle passion il se plonge tout entier dans son travail, sans autre objet que de faire plaisir à lui-même et aux autres. Bien plus, en insistant sur ce point et en tenant compte de sa mentalité d'ancien gabelou comme de son défaut de facultés critiques, qui lui fait aimer à peu près également Michel-Ange et Carolus-Duran, Cézanne et Didier-Pouget, on pourrait arriver à cette conclusion que, loin de peindre pour épater, comme on dit, le bourgeois, il ne fait qu'avec l'illusion de faire autrement et presque contre son propre gré. Pour ma part, j'ai toujours pensé et je crois m'être aperçu que son rêve le plus secret, la suprême Thulé de ses désirs est la manière de Bouguereau, ou, que sais-je ? de Cabanel, de Gérôme. Mais l'intelligence est, comme on sait, une faculté tout à fait secondaire chez l'artiste — et, d'autre part, l'Esprit souffle où il lui plaît. J'ajouterai, pour terminer, que, jusqu'à ces derniers temps, personne n'a jamais parlé de lui, écrit sur lui, si ce n'est en plaisantant et pour le ridiculiser. L'an passé seulement, Arsène Alexandre eut enfin le courage de le présenter aux lecteurs du journal Comœdia ; mais en prudent critique qu'il est, il rie le fit que sur un ton mi-sérieux mi-ironique, donnant et reprenant; et il ne se trouvera pas compromis dans la suite si par hasard... Oh ! la critique tardive et pusillanime n'est pas une spécialité italienne, soyez-en persuadés !

Maintenant, pour savoir qui a raison, il ne s'agit plus que de faire une exposition des œuvres de Rousseau. Cela serait toujours amusant et le succès, certain. (l) L'Effort, le beau journal philosophique dirigé par Jean Richard, a donné la traduction d'un autre article de M. Ardengo Soffici, sur le peintre impressionniste florentin, Medardo Rosso. LUCILE DUBOIS [pseudonyme de Remy de Gourmont, qu'il peut partager, notamment avec Apollinaire] Mercure de France, 16 octobre 1910, p. 748-755 A consulter : - Présentation de La Guerre par Claire Bernardi, co-commissaire de l'exposition : Le Douanier Rousseau. L'innocence archaïque, musée d'Orsay, 14 juin 2016 - Montade [Guillaume Apollinaire] : La vie anecdotique - Pierre Courthion, « Henri Rousseau », L'Œil, n° 49, octobre, 1958, p. 18-27 - Dora Vallier, Henri Rousseau, Editions M. Dumont Schauberg, Cologne, 1961 - André Salmon, H. Rousseau, Coll. Enchantement de la couleur, Editions Aimery Somogy, 1962 - Yann Le Pichon, Le Monde du Douanier Rousseau, Robert Laffont, 1981 - Claire Frèches-Thory, « Des sarcasmes à la consécration : fortune critique », Le Douanier Rousseau. Jungles à Paris, Réunion des musées nationaux, 2006, p. 171-183 |