|

Paul Fort (1872-1960) |

|

|

2. « Nouveaux masques : Francis Jammes, Paul Fort , Hugues Rebell, Félix Fénéon, Léon Bloy ; les cinq masques dessinés par Félix Vallotton », Mercure de France, octobre 1897, pp. 67-88 & « Paul Fort », Le Deuxième Livre des Masques, Mercure de France, 1898

PAUL FORT Celui-ci fait des ballades. Il ne faut rien lui demander de plus, ou de moins, présentement. Il fait des ballades et veut en faire encore, en faire toujours. Ces ballades ne ressemblent guère à celles de François Villon ou de M. Laurent Tailhade ; elles ne ressemblent à rien. Typographiées comme de la prose, elles sont écrites en vers, et supérieurement mouvementées. Cette typographie a donné l'illusion à d'aimables critiques que M. Paul Fort avait découvert la quadrature du cercle rythmique et résolu le problème qui tourmentait M. Jourdain de rédiger des littératures qui ne seraient ni de la prose ni des vers ; il y a bien de la désinvolture dans ce compliment, mais ce n'est qu'un compliment. Si la ligne qui sépare le vers de la prose est souvent devenue, en ces dernières années littéraires, d'une étroitesse presque invisible, elle persiste néanmoins ; à droite, c'est prose ; à gauche, c'est vers ; inexistante pour celui qui passe, les yeux vagues, elle est là, indélébile, pour celui qui regarde. Le rythme du vers est indépendant de la phrase grammaticale ; il place ses temps forts sur des sons et non sur des sens. Le rythme de la prose est dépendant de la phrase grammaticale ; il place ses temps forts sur des sens et non sur des sons. Et comme le son et le sens ne peuvent que très rarement coïncider, la prose sacrifie le son et le vers sacrifie le sens. Voilà une distinction sommaire qui peut suffire, provisoirement. La question ne se pose d'ailleurs pas à propos des Ballades Françaises, lesquelles sont bien d'un bout à l'autre en vers, ici très pittoresques, très vifs, là très sobres, très beaux ; et non pas même en vers libres (sauf quelques pages) ; en ce vieux vers "nombreux", mais dégagé heureusement de la tyrannie des muettes, ces princesses qu'on ne sait comment saluer. Avec un instinct sûr d'homme de l'Isle-de-France, il les a remises à leur vraie place, leur imposant quand il le faut le silence qui convient à leur nom. Un roi conquit la reine avec ses noirs vaisseaux. Et tout ce petit poème, vraiment parfait : Cette fille, elle est morte, est morte dans ses amours. J'aime beaucoup de tels vers ; je n'aime guère que de tels vers, où le rythme par des gestes sûrs affirme sa présence et, pour une syllabe de plus, une de moins, ne s'évanouit pas. Qui s'aperçoit que le troisième des vers que voici n'a que onze syllabes accentuées ? Au premier son des cloches : "C'est Jésus dans sa crèche..." Mais assez de rythmique ; il est temps que nous aimions la poésie et non plus seulement les vers des Ballades Françaises. Elles chantent sur trois tons principaux ; le pittoresque, l'émotion, l'ironie régissent successivement, et parfois en même temps, chacun de ces poèmes dont la diversité est vraiment merveilleuse ; c'est le jardin des mille fleurs, des mille parfums et des mille couleurs. Le livre premier est le plus charmant : c'est celui des ballades qui empruntent à la chanson populaire un refrain, le charme d'un mot qui revient comme un son de cloche, un rythme de ronde, une légende ; on sent que le poète a vécu dans un milieu où cette vieille littérature orale était encore vivante, contée ou chantée. De vieux airs sonnent dans ces ballades d'un art pourtant si nouveau : La mer brille au-dessus de la haie, la mer brille comme une coquille. On a envie de la pêcher. Le ciel est gai, c'est joli Mai. C'est doux la mer au-dessus de la haie, c'est doux comme une main d'enfant. On a envie de la caresser. Le ciel est gai, c'est joli Mai. Voici une ronde (peut-être) qui fera encore mieux entendre sa musique oubliée : Un gentil page vint à passer, une reine gentille vint à chanter. — Roi ! hou — tu les feras pendre, hou, hou, tu les feras tuer. Un gentil page vint à chanter, une reine gentille vint à descendre. — Roi ! hou — tu les feras moudre, hou, hou, tu les feras tuer. Le grand gibet dans l'herbe tendre, la meule dorée dans le grand pré. — Roi ! hou — tu les feras moudre, hou, hou, tu les feras pendre. Un moine blanc vint à passer, un moine rouge vint à chanter : — Roi ! hou — tu les feras tondre, hou, hou, pour le moutier. L'émotion régit le second livre. C'est celui de l'amour, de la nature et du rêve : celui des paysages doux et nuancés, bleu et argent. La mer est d'argent, les saules sont d'argent, l'herbe est d'argent ; l'air est bleu, la lune est bleue, les animaux sont bleus, L'Aube a roulé ses roues de glace dans l'horizon. La terre se découvre en gammes de jour pâle. Un mont reflète, humide, les dernières étoiles, et les animaux bleus boivent l'herbe d'argent. Et c'est gai, pur, un peu triste aussi comme quand on regarde l'étendue des campagnes, ou la mer, ou le ciel. Les choses ont une manière si solennelle de se coucher dans la brume, une telle attitude d'éternité quand elles sont couchées que nous devenons graves, tout au moins, à ce spectacle qui trouble la mobilité de nos pensées et les arrête et les fixe douloureusement ; mais il y a une joie dans la vue de la beauté, qui, à certaines heures de la vie, peut dominer les autres sensations et nous préparer à l'état de grâce nécessaire à la communion parfaite. C'est le mysticisme dans sa fraîcheur la plus ingénue et dans son amour le plus éloquent. Ainsi la ballade : L'ombre comme un parfum s'exhale des montagnes. Je veux déclarer que cet hymne est beau comme un des beaux chants de Lamartine : Laisse nager le ciel entier dans tes yeux sombres et mêle ton silence à l'ombre de la terre : si ta vie ne fait pas une ombre sur son ombre, tes yeux et ta rosée sont les miroirs des sphères. A l'espalier des nuits aux branches invisibles, vois briller ces fleurs d'or, espoir de notre vie, vois scintiller sur nous — scels d'or des vies futures — nos étoiles visibles aux arbres de la nuit. Contemple, sois ta chose, laisse penser tes sens, éprends- toi de toi-même épars dans cette vie. Laisse ordonner le ciel à tes yeux, sans comprendre, et crée de ton silence la musique des nuits. La rime manque, parfois même l'assonance ; on n'y prend garde. C'est, renouvelée par de belles images inédites, la grande poésie romantique. Mais sans être unique, une émotion aussi profonde est rare dans les Ballades. Le poète a pour l'humour un penchant qu'il veut satisfaire même hors de propos et voici, après un livre sentimental (vieilles estampes en demi-teinte), toute une bizarre mythologie, Orphée, Silène, Hercule, restaurée avec quelque hardiesse, puis l'extraordinaire Louis XI, curieux homme, et Coxcomb, plus étrange encore, puis des ballades étranges encore et encore, — et pas une où il n'y ait quelque trait d'originalité, de poésie ou d'esprit. Nous avons donc le livre le plus varié et les gestes les plus dispersifs. On a peine, si tôt, à y bien retrouver son chemin, tant les pistes s'enroulent et s'enlacent sous les branches, disparaissent dans les buissons, dans les ruisseaux, dans les mousses élastiques, tant l'animal entrevu est singulier, rapide et mouvant. On a défini M. Paul Fort, dans une intention sans doute amicale : le génie pur et simple. Ironique, cela ne serait pas encore très cruel ; sérieux, cela dit une partie de la vérité. Ce poète en effet est une perpétuelle vibration, une machine nerveuse sensible au moindre choc, un cerveau si prompt que l'émotion souvent s'est formulée avant la conscience de l'émotion. Le talent de Paul Fort est une manière de sentir autant qu'une manière de dire. (Le IIe Livre des masques, 1898)

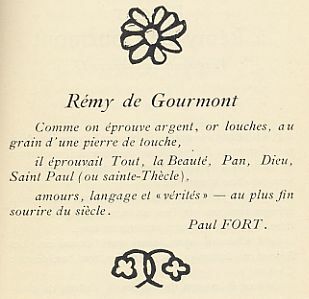

3. « Paul Fort », Le Temps, 3 juillet 1911, Vers et Prose, juillet-août-septembre 1911, pp. 213-215 & Promenades littéraires, 4e série, Mercure de France, 1912, pp. 106-114 PAUL FORT

Voici la figure la plus curieuse de la seconde génération symboliste, la plus ingénue, la plus chatoyante, la plus riche de poésie. On a dit de Paul Fort que c'était le génie pur et simple et cela signifiait sans doute que son talent n'est pas assez laborieux, qu'il se livre trop à son inspiration. Mais nous ne sommes plus au temps où l'on prisait surtout la difficulté vaincue, la réduction en esclavage des mots rebelles le sertissage des rimes rares, tout ce travail d'orfèvrerie extravagante dans lequel excellent encore les parnassiens de la décadence. Acceptons donc telle quelle la définition de Paul Fort ; c'est un assez bel éloge et ceux qui l'ont prononcé sans le vouloir n'auraient pu trouver mieux, si leurs intentions avaient été moins perverses. Un génie pur et simple, n'est-ce pas ce qui nous manque le plus ? Mais, au fait, Paul Fort n'est pas si simple que cela ; il est même fort divers, comme la vie elle-même, comme la nature dont les aspects changeants ont plié son âme flexible à tant d'émois profonds. Paul Fort, qui n'a pas encore quarante ans, est né en Champagne, mais c'est Paris et l'Ile-de-France qui ont éveillé et nourri son sentiment poétique, en même temps qu'ils déterminaient son goût pour l'activité originale. A peine sorti de l'adolescence, il eut l'idée de fonder un théâtre et il le fonda. Comme il admirait beaucoup Maeterlinck, dont personne alors ne songeait à jouer les petits drames merveilleux, il résolut de lui offrir une scène, des acteurs, des spectateurs et il réussit. Ce fut le théâtre d'Art d'où est sortie l'Œuvre, toujours prospère sous la direction de M. Lugné-Poe et qui nous révéla Ibsen, Strindberg, Bjœrnson. Il est vraiment miraculeux que Paul Fort, inconnu, sans expérience, presque sans ressources, ait pu fonder et entretenir pendant près de quatre années une entreprise théâtrale, même aussi dépourvue de luxe que le théâtre d'Art. Mais que d'enthousiasme en lui et autour de lui, que de bonnes volontés ! Ses décorateurs s'appelaient Maurice Denis, Gauguin, Bonnard, Séruzier ! Je possède encore la maquette du décor et des costumes de Théodat, par Maurice Denis, qu'il ne fut pas possible d'exécuter selon toute sa splendeur. Finalement la toile de fond fut composée d'une légère draperie jaune semée de lions rouges que Mme Paul Fort (car cet être extraordinaire avait trouvé moyen de se marier parmi tous ses tracas) voulut découper et coudre elle-même. Je la vois encore, charmante et appliquée, dans son petit logis d'Asnières, travaillant pour le grand art, collaboratrice de nos chimères ! Ce sont ces pièces, les Aveugles, Théodat, le Concile féerique, dont Sarcey, qui ne manquait pas une de ces fêtes, disait doucement dans son feuilleton suivant : « Ces farces d'atelier nous menèrent jusqu'à deux heures du matin. » Il ne put jamais s'y plaire, mais les hommes de son âge et de son éducation classique, qui faisaient semblant, par flatterie, de prendre de l'intérêt à ces histoires, nous agaçaient bien davantage. Les vieillards ne doivent pas se mêler aux amusements de la jeunesse ; ils risquent toujours, et réciproquement, de prendre pour des charges d'atelier les premiers essais d'un Maeterlinck. Ces méprises font rire la jeunesse ; chaque âge sait très bien ce qu'il fait, mais ne sait que cela : il y a des cloisons étanches. Cela se passait dans un petit théâtre voisin des boulevards, maintenant démoli, et dont le nom ne me revient pas. Le théâtre d'Art donna encore des représentations à Montmartre, à Montparnasse, au Vaudeville, où l'on joua les Uns et les Autres, de Verlaine, fantaisie que l'Odéon reprenait récemment avec un certain éclat. En ce temps-là, Paul Fort se croyait la vocation des planches : il figura dans les Cenci de Shelley, peut-être aussi dans le Faust de Marlowe, mais sa destinée n'était pas d'interpréter la pensée d'autrui. Dès 1890, il avait publié une petite comédie sans grande importance ; quand le théâtre d'Art eut clos ses représentations, il donna en l'espace de deux ans une série de petites plaquettes de vers aux titres singuliers que les bibliophiles conservent précieusement comme des raretés : Plusieurs choses, Monnaie de fer, Presque les doigts aux clefs, puis un volume, appelé encore plus étrangement : Il y a là des cris. La dédicace de ce livre est probablement ce qu'il contient de plus remarquable, encore que plus d'un pourrait s'enorgueillir de telles ou telles pages. La voici : « Très modestement, je dédie à Henri de Régnier ce dernier cahier d'ébauches. » Voilà qui montre une sûre critique de soi-même et qui suffirait à démolir la légende d'un Paul Fort chantant comme chantent les oiseaux. Il ne se trompait pas, en effet. Il n'avait guère publié jusque-là que des essais : avec le volume suivant. Ballades, incorporé plus tard dans les Ballades françaises, commence son œuvre. « Les Ballades françaises, disait M. Pierre Louÿs, dans la préface de ce recueil, sont de petits poèmes en vers polymorphes ou en alexandrins familiers, mais qui se plient à la forme normale de la prose et qui exigent (ceci n'est point négligeable) non pas la diction du vers, mais celle de la prose rythmée. Le seul retour, parfois, de la rime et de l'assonance, distingue ce style de la prose lyrique. » J'ai cité cette explication de la technique de Paul Fort parce qu'elle contient beaucoup de vrai, mais je ne la juge point parfaite, cependant. A mon avis, Paul Fort est avant tout un poète et si ses vers sont imprimés comme on imprime la prose, ce n'en sont pas moins des vers, presque toujours, et si on ne marque pas, en les lisant, leur rythme propre, on les dénature. Où je suis complètement d'accord avec M. Pierre Louÿs, c'est quand il ajoute : « II n'y a pas à s'y tromper, c'est bien un style nouveau. » Mais il ne faut pas séparer, surtout ici, le poète du technicien. Comme je l'ai dit, il y a déjà longtemps : le talent de Paul Fort est une manière de sentir autant qu'une manière de dire. Tandis que la plupart des poètes usent volontiers d'un langage métaphysique et grandiloquent, Paul Fort, même dans ses expansions les plus lyriques, dépasse rarement le ton modéré d'un Musset et à ses attendrissements se mêle volontiers je ne sais quoi d'ironique ou de narquois. Cela donne beaucoup de charme et un tour bien particulier à ses Ballades, qui sont généralement de courts récits pittoresques ou de légères méditations sur la beauté des choses et leur fragilité. Quelquefois, et ce ne sont pas ses plus mauvaises pièces, elles assument le ton, le rythme, l'esprit et jusqu'à la philosophie résignée des vieilles chansons populaires. Et alors on se figure volontiers que la Pernette, la Fille dans la tour, la Claire fontaine, tant d'autres complaintes d'une simplicité tragique ou lyrique furent écrites au XVe siècle (Gaston Paris le croyait) par une sorte de Paul Fort plus abandonné, qui faisait comme lui les vers boiteux un peu, moitié par ignorance, moitié par lassitude. Il n'est rien de tel que le présent pour nous faire comprendre le passé. La tournure du poète avec sa gracilité à la Gringoire, ses cheveux noirs courbés et mal contenus, son teint mat, son nez sensuel un peu pointant, son air tour à tour timide et hardi, courtois et rieur un peu, d'astuce champenoise, et sa franchise parisienne, font de lui le véritable type des derniers jongleors, ceux qui hantaient plutôt les cabarets que les châteaux et plus que les grandes routes, les rues de Paris. Il chante, et c'est la Ballade au hameau, qui rend bien, dans sa naïveté, l'esprit fataliste du peuple, c'est tout à fait la vieille chanson traditionnelle, comme il s'en dit encore dans nos vieilles provinces : Cette fille, elle est morte, est morte dans ses amours. Naturellement, les deux thèmes favoris du poète sont l'amour et la mort, les deux seules choses qui font sentir le prix de la vie, mais la mort surtout le hante. Les cloches sonnent beaucoup dans ces ballades, et elles sonnent toujours à la mort. Paul Fort n'abandonna jamais tout à fait cette matière populaire et si humaine, mais il ne faudrait pas croire qu'il ne sait pas, tout comme un autre, et mieux encore, s'élever au pur lyrisme. Mais c'est un lyrisme d'harmonieuse simplicité qui ne ressemble pas tout à fait à celui que l'on rencontre le plus souvent. Le poète reste toujours parmi nous, et quand il évoque Orphée charmant les animaux, il semble que les animaux lui soient aussi dociles qu'ils le furent au fils d'Apollon : « Le tigre s'étirait, long comme une herbe longue... Et rampant sur les pierres, le lion écoutait. » Voici une strophe qui ne manque pas d'une heureuse préciosité : « Orphée chante sans lyre les beautés de la flore. Et les fleurs enchantées, captives de son chant, se détachaient des branches en papillons vibrants, pour se cristalliser, étoiles sur son front. » J'aime encore mieux Omphale : « Et toi, laisse-toi rire de toutes les pierreries de tes dents, de ta gorge, Omphale toute en pierre, et laissant rire au vent tes cheveux de lumière, laisse-toi rire encore de toutes tes pierreries. » J'aime encore mieux beaucoup d'autres choses, les Ballades des saisons, par exemple : « Lumière des matins, ô naissance des jours, renaissance des êtres, vous égalez l'amour... Les papillons, les fleurs, les oiseaux, les moulins me semblaient un cortège tout vibrant de parfums, de vols et de lumière... » Ou les Ballades de la nuit : « L'ombre, comme un parfum, s'exhale des montagnes et le silence est tel que l'on croirait mourir... » Paul Fort est vraiment d'une variété étonnante et chaque page de lui que l'on cite vous fait toujours regretter de n'en avoir pas choisi une autre. On a bien tort de ne pas le lire davantage. Les ballades de Paul Fort, qui n'ont aucunement, on le voit, la forme des ballades classiques, c'est bien plus amusant que la plupart des romans, ce sont de petits contes en même temps que des poèmes, et l'on y jouit de la langue française dans toute sa verdeur, dans toute sa fraîcheur épanouie. C'est là peut-être que l'on retrouve « le génie pur et simple » et que l'on comprend enfin l'à-propos de cette expression. Rien d'apprêté, en effet, dans son style ; les mots s'y disposent avec aisance en groupes de phrases bien rythmées, en périodes brèves qui s'enchaînent harmonieusement. Paul Fort est le plus charmant de nos poètes et l'un de nos meilleurs prosateurs. C'est aussi un homme de goût et je n'en veux pour preuve que la revue qu'il a fondée, qu'il a organisée à son image. Vers et Prose, admirable recueil anthologique qui rassemble ce qu'il y a de plus éclatant dans la littérature contemporaine. Aussi est-il populaire parmi la jeunesse, dont il connaît d'ailleurs la psychologie et qu'il sait manier. Elle lui offrait, il n'y a pas bien longtemps, un banquet tel qu'on en vit rarement de plus enthousiastes et de plus nombreux et c'est à lui, pour une grande part, que les récentes fêtes Verlaine durent leur couleur et leur animation. C'est quelqu'un. Et voilà que je n'ai parlé ni du Roman de Louis XI, ni des Idylles antiques, ni des Hymnes de feu, ni d'autres livres encore où Paul Fort fait briller toutes les facettes de son imagination et de sa sensibilité. Mais maintenant que voilà indiquée la piste, les lecteurs sauront bien trouver eux-mêmes les fleurs qui doivent leur plaire dans cette forêt magnifique.

|