|

André Billy (1882-1971) et le Mercure |

|

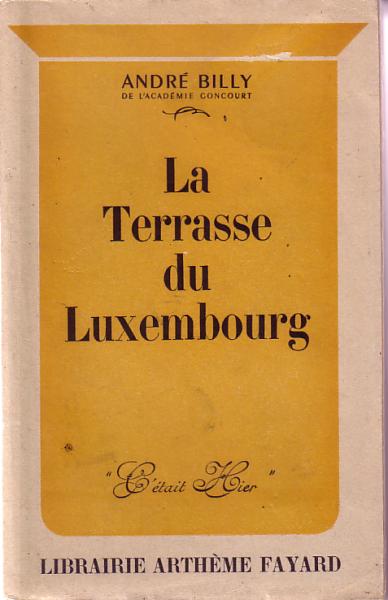

La librairie Eugène Rey du boulevard des Italiens m'attirait autant que les marchands de tableaux de la rue Laffitte [...]. C'est là que je me tenais au courant de la production contemporaine depuis mon éloignement du boulevard Saint-Michel et de l'Odéon. Le passage de l'Opéra, où la librairie avait un étalage, était propice à mes longs stationnements devant les piles de nouveautés à couvertures jaunes. Tous les livres dignes de ce nom avaient des couvertures jaunes, les couvertures illustrées étant réservées aux Champsaur, aux Jean Lorrain, à la basse littérature de chez Méricant. Je me demandais souvent sous quelle forme il me serait le plus agréable de publier mon premier roman. L'encadrement louis-Philippard à feuilles d'acanthe de la bibliothèque Charpentier bénéficiait du prestige de Flaubert, de Zola et de toute l'école naturaliste, mais le petit cartouche aux initiales C.-L. de Calmann-Lévy, sous lequel paraissaient Anatole France et Pierre Loti, n'était pas non plus sans gloire, et les initiales P. O. entrelacées, dont étaient timbrés les romans de Paul Adam et d'Abel Hermant chez Ollendorff, ne manquaient pas d'allure, en dépit de Georges Ohnet. La femme nue de Stock, l'homme nu de Lemerre étaient trop marqués, l'une comme emblème dreyfusard et socialiste, l'autre comme enseigne du Parnasse, pour me retenir, et l'abeille de Plon évoquait une littérature trop académique et trop sérieuse, mais le caducée du Mercure, ah ! cela, c'eût été préférable à tout ! Je connaissais la revue mauve de la rue de l'Échaudé pour l'avoir souvent lue sous l'Odéon ; avec la Revue blanche et La Plume elle représentait pour moi le dernier mot, l'extrême pointe de la littérature moderne. Je n'étais pas assez fou pour penser que je pusse jamais être édité au Mercure. (La Terrasse du Luxembourg, Arthème Fayard, 1945)

|