| |

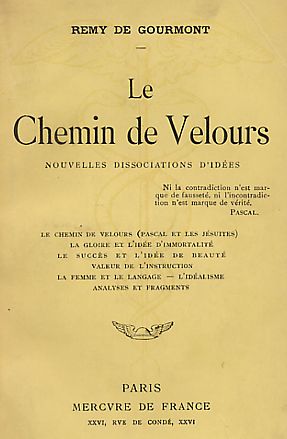

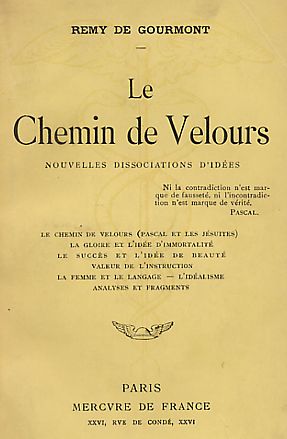

1° Edition originale :

Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d'idées, in-18, Société du Mercure de France, Paris, 1902. Apparition signalée dans le Mercure de France de juin 1902, p. 852.

2° Autres éditions :

Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d'idées, nouvelle édition refondue, in-18, Mercure de France, Paris, 1911. Apparition signalée dans le Mercure de France du 1er juillet 1911, p. 223. Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d'idées, nouvelle édition refondue, in-18, Mercure de France, Paris, 1911. Apparition signalée dans le Mercure de France du 1er juillet 1911, p. 223.

Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d'idées. In-16. Frontispice gravé sur bois par Paul de Pidoll, « Les Maîtres du livre », Les Editions G. Crès & Cie, 21, rue Hautefeuille, Paris, 1922 Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d'idées. In-16. Frontispice gravé sur bois par Paul de Pidoll, « Les Maîtres du livre », Les Editions G. Crès & Cie, 21, rue Hautefeuille, Paris, 1922

« Ce livre, le quatre-vingt-quinzième de la collection des Maîtres du livre, a été établi par Ad. van Bever. Tiré à mille neuf cent cinquante-cinq exemplaires ; soit : 50 exemplaires sur grand vergé de Rives (dont 7 hors commerce), numérotés de 1 à 43 et 44 à 50 ; 55 exemplaires sur vélin bleu (dont 5 hors commerce), numérotés de 51 à 100 et de 101 à 105 ; et 1805 exemplaires sur papier des Manufactures de Rives (dont 100 hors commerce), numérotés de 106 à 1855 et de 1856 à 1955. Le présent ouvrage a été achevé d'imprimer en caractères néo-Didot, par Arrault, à Tours, le 10 décembre MCMXXII. Les ornements typographiques ont été dessinés et gravés sur bois par Paul Baudier, Maurice de Becque, G. Daragnès, Pierre-Eugène Vibert, etc. »

Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d'idées. Frontispice de Jean Mohler, Les Compagnons du livre, s.d. Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d'idées. Frontispice de Jean Mohler, Les Compagnons du livre, s.d.

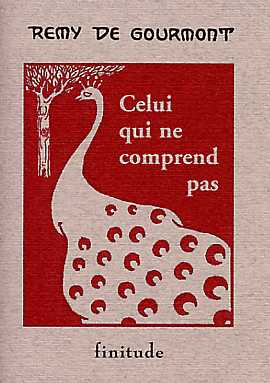

Celui qui ne comprend pas, collection « Les Bricoles », Finitude, Bordeaux, 2001 Celui qui ne comprend pas, collection « Les Bricoles », Finitude, Bordeaux, 2001

|

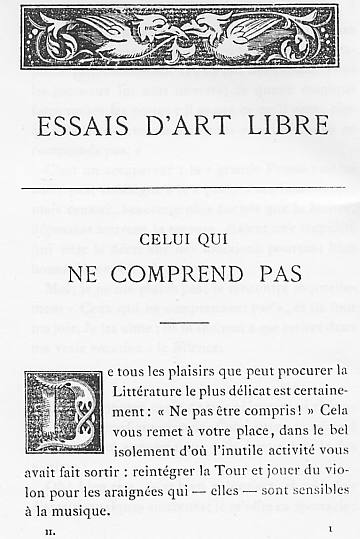

Publié pour la première fois dans le numéro 7 des Essais d'Art Libre en août 1892, « Celui qui ne comprend pas » a été repris dans L'Idéalisme, lui-même repris dans Le Chemin de velours.

Saluons la belle réalisation de la librairie Finitude de Bordeaux et remercions-la d'avoir choisi Remy de Gourmont pour « ce premier volume de la collection « Les bricoles » [...] tiré à 100 exemplaires en mars 2001. »

|

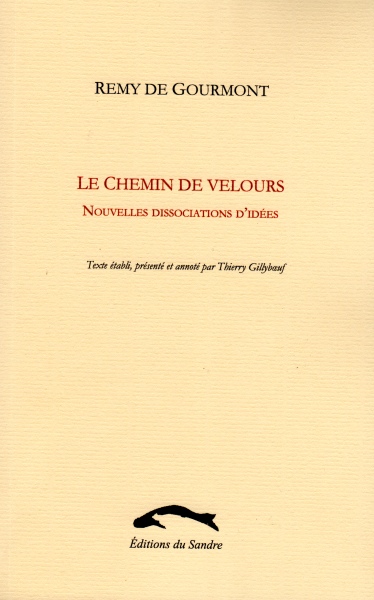

Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d'idées, texte établi, présenté et annoté par Thierry Gillybœuf , Editions du Sandre, 2008 Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d'idées, texte établi, présenté et annoté par Thierry Gillybœuf , Editions du Sandre, 2008

clic !

Le Chemin de velours, Paris, Classiques Garnier, 2025 Le Chemin de velours, Paris, Classiques Garnier, 2025

Echos

« Remy de Gourmont. Le Chemin de velours », Revue biblio-iconographique, 1902, p. 321 « Remy de Gourmont. Le Chemin de velours », Revue biblio-iconographique, 1902, p. 321

P. Dupray, « Le Chemin de velours, par Remy de Gourmont », La Grande Revue , février 1903 P. Dupray, « Le Chemin de velours, par Remy de Gourmont », La Grande Revue , février 1903

Pierre Lasserre, « Pascal et les jésuites », Mercure de France, juin 1903 & Mes routes, Plon, 1924, p. 3-37 Pierre Lasserre, « Pascal et les jésuites », Mercure de France, juin 1903 & Mes routes, Plon, 1924, p. 3-37

Henri de Régnier, « Littérature. Remy de Gourmont : Le Chemin de velours », Mercure de France, août 1902, p. 484-486 Henri de Régnier, « Littérature. Remy de Gourmont : Le Chemin de velours », Mercure de France, août 1902, p. 484-486

Laffont-Bompiani, « Le Chemin de velours », Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, I, 3e édition, 1958, p. 408 Laffont-Bompiani, « Le Chemin de velours », Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, I, 3e édition, 1958, p. 408

|

Extrait d'une lettre du 14 novembre 1941 à Jacques Henry Lévesque

Oui, les deux bouquins de Remy de Gourmont sont épatants. J'en étais imprégné en son temps. Si vous n'avez jamais lu Les Chemins de velours, tâchez de vous le procurer. Ce sont les mêmes problèmes mais appliqués à la morale immorale de la vie. Vous avez raison de lire cet auteur. Il ne crée pas, il libère (1).

(1) Belle formule finale pour résumer tout ce que Remy de Gourmont a apporté à Cendrars depuis sa première lecture en 1909. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi pour parrain de son second fils ce maître révéré qu'il a rencontré grâce à Apollinaire et qui accompagne toute sa création. C'est à lui qu'il demande, avant de quitter les éditions de La Sirène, la préface de l'édition des Chants de Maldoror de Lautréamont en 1920. (Marie-Paule Berranger)

Blaise CENDRARS, Jacques-Henry LÉVESQUE, 1922-1959, 2017, Genève, Éditions ZOÉ, 2017 [entoilé par Maurice Poccachard].

|

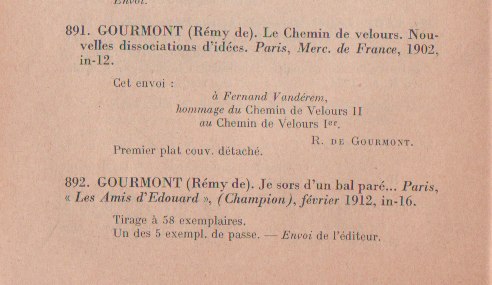

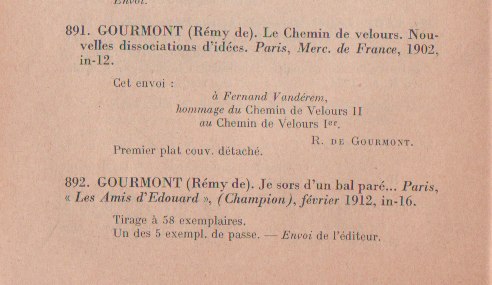

Envois

Livres divers composant la bibliothèque de M. Fernand Vandérem (deuxième partie), L. Giraud-Badin, 1940.

Texte

TABLE DES MATIERES

| PREMIERE PARTIE. Le Chemin de velours.

I. Les jésuites et le goût français

II. Origine de ces réflexions

III. Généalogie du jansénisme

IV. La philosophie des jésuites

V. Le péché philosophique

VI. Pascal et la science

VII. Les casuistes et la morale expérimentale

VIII. Les péchés de la chair

IX. La casuistique du vol

X. Pretium stupri

XI. Avortement et stérilité

XII. Le probabilisme

XIII. L'équivoque et la restriction mentale

XIV. Brève conclusion

DEUXIEME PARTIE. Nouvelles dissociations d'idées.

La gloire et l'idée d'immortalité

Le succès et l'idée de beauté

Valeur de l'instruction

Les femmes et le langage

|

TROISIEME PARTIE. L'idéalisme

Préface pour les IIIe et IVe parties

Notice

L'idéalisme

Le symbolisme

L'art libre et l'esthétique individuelle

Celui qui ne comprend pas

L'ivresse verbale

Le paraclet des poètes

QUATRIEME PARTIE. Analyse et fragments.

Le dernier des saints, psychologie d'un homme de Dieu

La jeune fille d'aujourd'hui

Fragments

I. Sur la hiérarchie intellectuelle

II. L'hôpital

III. En réponse à cette question : quel sera l'idéal de demain ?

IV. En réponse à une question sur le rôle de l'art

V. Le marbre et la chair (1)

VI. Sur le christianisme

|

(1) Dédié « Au maître Rodin », « Le marbre et la chair », paru le 11 mars 1893 dans le Journal, a aussi été recueilli dans Fin de promenade (1925).

« Le chemin de velours », Mercure de France, avril 1901, p. 5-41 « Le chemin de velours », Mercure de France, avril 1901, p. 5-41

« Le chemin de velours », Mercure de France, mai 1901, p. 355-373 « Le chemin de velours », Mercure de France, mai 1901, p. 355-373

« La gloire et l'idée d'immortalité », Mercure de France, novembre 1900, p. 289-319 « La gloire et l'idée d'immortalité », Mercure de France, novembre 1900, p. 289-319

« Le succès et l'idée de beauté », Mercure de France, août 1901, p. 289-312 « Le succès et l'idée de beauté », Mercure de France, août 1901, p. 289-312

http://gallica.bnf.fr http://gallica.bnf.fr

|

![]() « Le chemin de velours », Mercure de France, avril 1901, p. 5-41

« Le chemin de velours », Mercure de France, avril 1901, p. 5-41![]() « Le chemin de velours », Mercure de France, mai 1901, p. 355-373

« Le chemin de velours », Mercure de France, mai 1901, p. 355-373![]() « La gloire et l'idée d'immortalité », Mercure de France, novembre 1900, p. 289-319

« La gloire et l'idée d'immortalité », Mercure de France, novembre 1900, p. 289-319![]() « Le succès et l'idée de beauté », Mercure de France, août 1901, p. 289-312

« Le succès et l'idée de beauté », Mercure de France, août 1901, p. 289-312